2月3日は、節分です。節分とは本来、四季それぞれの季節のわかれる日のことを意味します。そのため、立春、立夏、立秋、立冬の前日を指す言葉でした。わたしたちは「せつぶん」といいますが、もともとは「せちぶ」とか「せちぶん」といっていました。

立春、立夏、立秋、立冬のそれぞれの前日を節分といっていたわけですが、昔は立春を年の初めと考えていたので、立春の前日は年の終わり(大寒の最後の日)として重視していました。今でいう12月31日の大晦日にあたるわけです。一番大事な日だったことから、今では節分というと2月3日を指す言葉になったんです。

大晦日というと、年越しそばを食べてしめ縄を飾ったりするイメージですが、昔は柊(ひいらぎ) の枝にいわしの頭をつけて門戸に飾ることで悪鬼除けにし、日暮れに豆まきをして追儺(ついな)とよばれる厄払いをしていたんです。

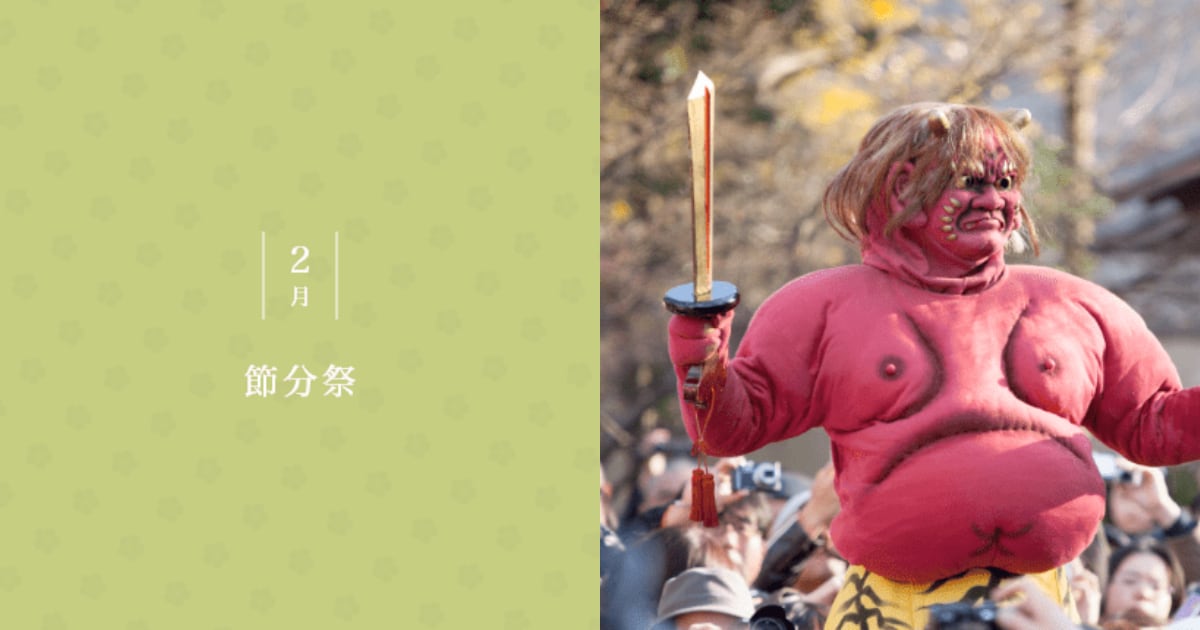

そんな節分ですが、京都では市内各地の寺社でいろいろな行事がおこなわれています。

京都の節分祭

では、いくつかオススメの節分祭を紹介します。

(1)四方参

京都では、鬼は吉田神社から逃げ、北野天満宮に閉じ込められたと伝えられています。そのため、鬼が現れるとされる吉田神社、壬生寺、八坂神社、北野天満宮の4か所をお参りする風習が京都には残っています。これを「四方参(よもまいり)」というんです。

(2)八坂神社

祇園祭で有名な八坂神社。祇園という土地柄、節分祭では芸妓・舞妓による豆まきがおこなわれます。舞踊もおこなわれますので、必見です。

(3)壬生狂言

壬生寺には、1000年近くににわたって受け継がれている「壬生狂言」という芸能があります。身振り手振りだけで表現する台詞のない狂言です。春、秋、節分の年に3回だけ上演されるのですが、節分では節分でしか上演されない「節分」という演目が上演されます。

(4)晴明神社

パワースポットしてして有名な晴明神社。節分の日には晴明神社本殿において、「節分星祭」が斎行されます。節分星祭では、神職が「陰陽」と唱えながら四方に矢を放つことで魔を追い払います。そして立春の日、晴明井の注ぎ口が恵方へ向けられるんです。ここでいう恵方とは恵方巻きの恵方のこと。晴明神社に行ったことがあるという人でも、晴明井の注ぎ口に注目したことがある人や、これが回転して動くことを知っている人は少ないでしょうね。

懸想文売が恋文のかたちのお守りを授与

さて、本題の「須賀神社節分祭の懸想文売」に入りましょう。

(1)須賀神社はどこにあるの?

左京区聖護院円頓美町(京都大学の近く)に「須賀神社」という神社があります。平安時代末の康治元年(1142年)に創祀された神社で、祭神は素戔鳴尊、櫛稲田比売命が主神で、久那斗神、八衢比古神、八衢比売神を祀っています。

もともとは、平安神宮蒼竜楼の東北にあったらしいのですが、大正13年(1924)に聖護院円頓美町に移ったといわれています。 今では、聖護院一帯の産土神とされ、縁結び、厄除け、交通安全の神様として多くの参拝者がお詣りにされるようです。

(2)懸想文ってなに?

この須賀神社で節分の時に授与されているのが、「懸想文」。つまりラブレターです。江戸時代に書かれた「曾呂利狂歌咄」(そろりきょうかばなし)には、洗い米二を包んだ紙に恋文に似せて縁起を祝う文が書いてあり、縁談、商売繁昌などの願いをかなえるものとされていたことが書かれています。

節分祭の2日間は、水干・烏帽子姿で白い布で顔を隠した「懸想文売(けそうぶみうり)」が登場します。白い布で顔を隠すのはその昔、文字が書けない人に代わって副業として恋文の代筆業をしていたお公家さんたちが、自分の身分や正体がばれないようにしていたことに由来するからなんだとか。古文や和歌などの教養があってもお金が無い貧乏なお公家さんたちには、ラブレターの代筆はいいアルバイトだったんでしょうね。

(3)美人になって良縁に恵まれる?

節分祭の期間中、懸想文売が授与するお守りの「懸想文」。これを家に持って帰り、タンス(クローゼットでも大丈夫)にしまっておけば、着るモノに困らなくなるということから、今では美人になれるご利益があるとも、縁結びのご利益があるともいわれています。書かれている文章は毎年変わるので、去年授与していただいたという人も、また授かりに行ってもいいかもしれません。

まとめ