LEDライトの基本から書いてみます。

ポイントのみに絞ります。

1.LEDはダイオード

・なので極性があります。

・しかし逆電圧に弱い素子。整流用途に使えない。プラスマイナス間違えないこと。

・順方向電圧降下VF以下の電圧では光らない。

2.LEDは電流駆動

・定格電流で光らせることが重要。

・電圧はVF以上あればよい。

・最大電流以上の電流を流すと焼け焦げる。

3.乾電池1本1.5Vでは点かないので昇圧回路が必要

・赤外LED VF=1.35V は点けられるはず(持ってません)

・赤色LED VF=1.8~2V 昇圧回路必要

・青色LED VF=3.2~3.5V 昇圧回路必要(白色は青色に黄色樹脂で合成なので一緒)

4.調光はできない

・電圧や電流で輝度を変えられない。

・のでPWM(パルス幅変調)回路で輝度を変える。

LEDの特性をグラフにすれば以上のことは簡単に理解できます。

こんな感じです。ダイオードを知っていれば同じだとすぐわかると思います。

グラフのもっと先のほうまで対数グラフでみてみます。

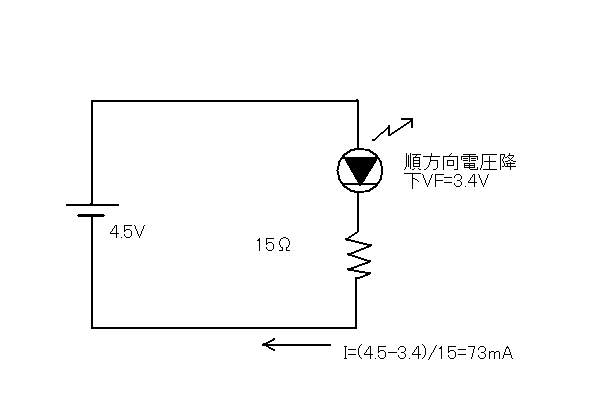

一番簡単な具体例を見てみます。これが衝撃の抵抗のみLEDライトです。

単三乾電池3本=4.5V、白色LED3.4V(推定)、抵抗15オーム

計算すると73mAとかなり流せる明るいLEDのようです。

電池の消耗によって3本合計が3.4Vを下回ると点かなくなります。

こういった回路だとエネループのようなNi-H電池3本3.6Vだと点かない製品もあります。

LEDは6つも使ってありますが一つ一つを見れば以下の回路になっています。

基板部分

LED部分

全体

簡単すぎたかなぁ。基本はすっ飛ばしたほうがよかったかも。

あ、ムササビさんちで赤色1.1Vと書いたのは記憶喪失による誤りです。ごめんなさい。

次回は自作LEDライトの回路とその写真を掲載します。

ポイントのみに絞ります。

1.LEDはダイオード

・なので極性があります。

・しかし逆電圧に弱い素子。整流用途に使えない。プラスマイナス間違えないこと。

・順方向電圧降下VF以下の電圧では光らない。

2.LEDは電流駆動

・定格電流で光らせることが重要。

・電圧はVF以上あればよい。

・最大電流以上の電流を流すと焼け焦げる。

3.乾電池1本1.5Vでは点かないので昇圧回路が必要

・赤外LED VF=1.35V は点けられるはず(持ってません)

・赤色LED VF=1.8~2V 昇圧回路必要

・青色LED VF=3.2~3.5V 昇圧回路必要(白色は青色に黄色樹脂で合成なので一緒)

4.調光はできない

・電圧や電流で輝度を変えられない。

・のでPWM(パルス幅変調)回路で輝度を変える。

LEDの特性をグラフにすれば以上のことは簡単に理解できます。

こんな感じです。ダイオードを知っていれば同じだとすぐわかると思います。

グラフのもっと先のほうまで対数グラフでみてみます。

一番簡単な具体例を見てみます。これが衝撃の抵抗のみLEDライトです。

単三乾電池3本=4.5V、白色LED3.4V(推定)、抵抗15オーム

計算すると73mAとかなり流せる明るいLEDのようです。

電池の消耗によって3本合計が3.4Vを下回ると点かなくなります。

こういった回路だとエネループのようなNi-H電池3本3.6Vだと点かない製品もあります。

LEDは6つも使ってありますが一つ一つを見れば以下の回路になっています。

基板部分

LED部分

全体

簡単すぎたかなぁ。基本はすっ飛ばしたほうがよかったかも。

あ、ムササビさんちで赤色1.1Vと書いたのは記憶喪失による誤りです。ごめんなさい。

次回は自作LEDライトの回路とその写真を掲載します。