リピート公開

Jビート エッセイ987の121

年末・年始の佐野元春論(21-22)

「佐野元春の変化 前編 孤独」

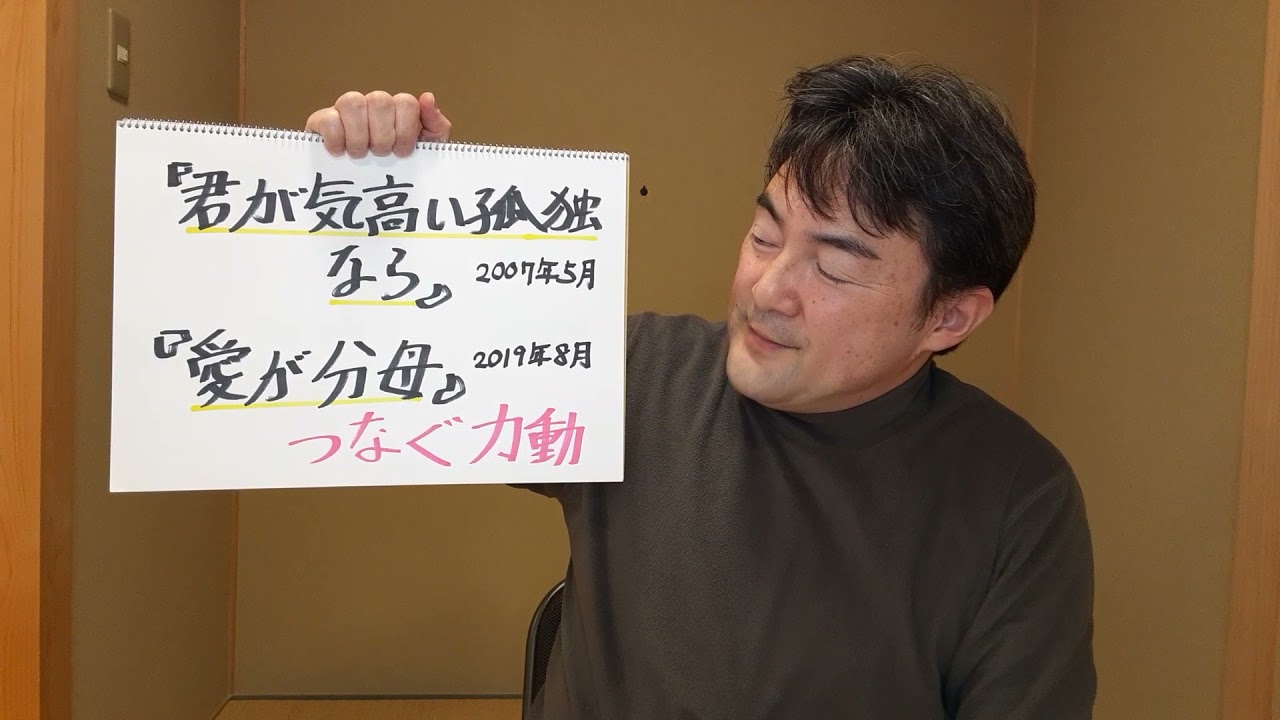

「君が気高い孤独なら」

作詞・作曲 佐野元春

「成熟」とは何か?

日本では、この問いは、文化に関わる人たちに対してすら、ほとんど問われることがない。

十代から二十代に認められた者だけが、文化に携わる存在とされる国。

未熟な才能が年長の者たちの支配する権力分配制度に一度取り入れられれば、その後は長い惰性で生きる各種「アーティスト」たちの群れ。

昔、世界で最も詩人らしい詩人であったリルケは、「若くして詩なんか書いたってしょうがない」とと言った。「深く永い人生経験から絞り出してこそ詩なのだ」というようにリルケは言っていたと、私は記憶する。

リルケの言葉から見れば、日本は、詩人を生まない国だ。時間をかけて才能を発酵させない国、人を「成熟」させない国だから。

しかし、その「未熟文化」の国であっても、どの分野にもごく少数のすぐれたアーティストは、リルケ的な智慧を具現化してくれている。

ロックにあっては、佐野元春がその代表。

現在、六十代後半にさしかかった彼こそ、日本のロックの「成熟」の一つの美しい極点を表す人物だ。

しかも、「成熟」という言葉が指す負の意味を払いのけた上で。彼の示す「成熟」は、固定された人間の姿に向かうのでない、彼はむしろ、永遠の未完成への情熱に向って「成熟」しているのだ。

佐野が活躍し始めた八十年代初頭の日本で台頭した日本の思想家たち(ニュー・アカデミズムと呼ばれた)は言っていた。もはや「成熟」は、どこかしかるべき場所に向って進んでいくことではありえない。その痛切でユーモラスでさえある認識から、彼らはそのキャリアを出発した。すでに時代の実質に合わなくなった「完成形」への誘惑を振り切りながら、絶え間なく変化し続けること。佐野はそういう時代の意識に、ロックンロールで対応し続けてきたのだ。

そういう視点から、私は佐野元春の「成熟」を言っている。

では、佐野において変化し続けたこととは?

クリエイターとしての自分が用いた想像力の枠組(これをここでは、「イマージュ」とも呼ぶ)の実質を変えていくことによって、それまで見えていなかった新しい理性や情動に達していることだ。私はそれを彼の「成熟」と呼ぶ。いまだに「つまらない大人にはなりたくない」(「ガラスのジュネレーション」)だけで生きている人々は、佐野ではなく、自らの感性の劣化に気付かないだけだろう(ファイン・アートでも、サブカルチャーでも、専門の評論家なら、日本の未熟文化」の権力秩序に取り込まれた自分の「成熟」に過ぎないことを恥じるべきだ。私とほぼ同年代の「プロ」の書き手に、そういうダラしない文章を読むことが多いので、ここでも批判しておく)。いくつかの言葉に寄り添うだけで、佐野元春の「(未成熟に向かう)成熟」は、明らかなのだから。

佐野元春こそは、「(未成熟に向かう)成熟」を実践する存在。

二○二一年の最後の日から二○二二年の最初の日にかけては、私は彼の「成熟」の様態を見るために、その想像力(イマージュ)の変遷を追ってみよう。

一つ目のイマージュ(想像力。また、その現れ)は、「孤独」。

ブルースとカントリーミュージックが交わり、大衆音楽として人種も海も越えて広がったロックンロール・ミュージック。1950年代半ばに生み出されたそれは、佐野が「悲しきレイディオ」で歌ったような幾多のオールド・ロックンローラーたちを生み出し、主にティーンや二十代前半の若者の愛するダンス・ミュージックの相貌を帯びた。

例えば、チャック・ベリーを例にとろう。

すでに家庭を持つ大人だった彼のロックンロールは、自らと離れた十代の若者たちの生活を観察して描き、彼らが持つだろう心情に寄り添うような曲だった。

あるいは、初期ビートルズのカバーでも印象深いリトル・リチャード。奇矯なまでに飾り立てた衣装で、当時としては風変わりとされたセクシュアリティを知られた彼。その一挙手一投足に多くの十代を熱狂させた。だが、その歌詞世界は、ほとんど無内容。意味というよりは、言葉のビートを重要視したものだった。その無内容・ビート重視はとてつもなくパワフルで、当時の若者たちに感覚で伝わるものがあったのだった。

ジーン・ビンセントだって、バディ・ホリーだって、それぞれ個性の違いはある。だが、彼らなりのやり方で、誰もがティーンを中心とした若者達に直接受け入れられる世界を持っていたのだ。

その「直接の力」とは、なにか?

「恋」だ。

その「恋」とは、男女の恋愛に限らず、誰かに自分を受け入れて欲しい、愛されたいと「(心の底から)請(こ)う=乞う」心だ。愛されたいとひたむきに願う力の現れ、それが「乞い=請い=恋」。日本やアメリカやイギリスといった国の違いを超え、十代を中心とした若者たちの最も切実な問題の共通項は、人を「乞う=請う=恋う」心だった。

そして、「乞う=請う=恋う」ゆえに、多くの若者達は、誰かが自分に近づいてきてくれるはずの場所の空白を感じる。それが「孤独」だ。それは人間の心に欠落として意識されるがゆえに否定的なものであるが、同時に、それゆえに人に近づこう、自分を動かそうとする力ともなる。すなわち、肯定的な力でもあり得る。

ロックンロール・ミュージックとは、常にそのような「孤独」の側にあるのだ。

そこで、佐野元春のキャリアについて考えよう。

アルバム『SOMEDAY』(1982年5月)までの佐野元春は、夜の街に溢れる「孤独」な若者たちに寄り添い、その「孤独」を分かち持つ姿勢で歌っていた。

例えば、「アンジェリーナ」の車の中での「迷い」、「さよならベイブ」の「寂しいのはきみだけじゃないのさ」、「グッド・ヴァイブレーション」の「これからは一人じゃない」…。そしてこの時代の「孤独」の極限「ダウンタウンボーイ」…。

これらの「孤独」は、歌われている登場人物が誰かを欲する気持ちを感じとり、そこへの共感を表明する形となっている。

当時、若く無名の佐野元春というアーティストが歌ったのは、一言で言えば「君の気持ち分かるよ。でも、僕は今夜、側にいる。だから、そんなに悲しまないで」という内容だった。

そのような「孤独」のイマージュは、かなり後まで残る。次のアルバム『VISITORS』(1984年)に収められた「TONIGHT」が一つの典型として、そういう心情的な共感関係がこのイマージュの核にあることは、今に至るまで変わらない。

だが、二○○○年代に入って、「埋められるべき空間が埋められない欠落」であり、そこから肯定・否定の両面の可能性を持っていた「孤独」が、佐野元春の曲において明らかに変化している。私はこのブログ(「Jビート エッセイ987 藤谷蓮次郎のブログ」アメーバブログ)の中で、「レイナ」(アルバム『The SUN』所収)をめぐる文章を書いた。そこでは、子を持つ母としての「レイナ」をいたわり、それでいながら一定の距離感を維持する視線が明確だった。ここには、「レイナ」の抱える「孤独」こそ、彼女の人生の核をなすものなのだという敬意が全面化していた。

なぜなら、彼は「レイナァ」の「孤独」を敬意の対象にするのか。

永年、ロックンロール・ミュージックに関わり続けて来た彼は感じとったのだ。「乞い=請い=恋」から生まれる「孤独」こそ、人がその人の人生の実質として持っているものだということを。だから、誰かが、その「孤独」を捨てさせるなんてしちゃいけないのだ。

「君が気高い孤独なら」は、このように変遷してきた佐野元春の「孤独」像の傑作である。

この曲では、歌の中の話者と同じ世代(か、やや年下)に設定された「レイナ」と違って、かなり年の離れた若者へ捧げられている。話者の「僕」はすでに、外の天気の変化を「君」を取り囲む時代状況に重ねて予期するほどの人生経験を積んでいて、「君」の「孤独」を尊重する態度を貫く。

曰く、その「孤独」は「気高い」。

ロックンロール・ミュージックの歴史が、その「気高さ」の本質を教えてくれるdろうと、「僕」は考えているのだ。

だから、彼は言う「僕に出来ることは、歌うことだけさ、君のために」。

たぶんそれは、「僕」が作った、オールド・ロックンローラーたちへの「乞い=請い=恋」に貫かれた新しいロックンロール。

そして「僕」は、「君」が聴いてくれるその「瞬間」が、「僕」と「君」をどこに導くかを見届けるだろう…。

年長者になって、自分が偉くなった、特別な智慧があるのだとは、佐野は言わない。むしろ、そのありきたりな「成熟」を振り切る「瞬間」を感じてごらん。その経験をもとに、自分の「孤独」を大事に生きてみてごらんよ、と佐野は歌う。

だからこの曲は、「どうしようもない世界」を、たいへんポップなメロディー、ビート、サウンドで歌ってみせるのだ。

「孤独」が「気高い」とされるのは、ロックンロールの両義性に発する(「結論を出す」のではなく)魂が舞い上がるその「瞬間」が生み出されるからだ。

「君が気高い孤独なら」が、アーティストとしての一つの「(「未成熟」としての)成熟」を表すとは、このような意味においてだ。

加えて言えば、ベスト・アルバム『ソウルボーイへの伝言』を聴くと、一曲目の「ガラスのジェネレーション」のこのアルバムでのバージョンと、「君が気高い孤独なら」の音質の親和性を感じる。佐野の中では、この二曲は、同じ系譜にあるものなのかもしれない。

(明日=2022年1月1日公開の後編に 続く)

藤谷 蓮次郎

2021年12月31日

再公開 2022年3月2日