ご訪問ありがとうございます。

前回の天然痘のパンデミックの脅威は凄まじく、当時の施政者や官人の多くが亡くなるというたいへんな事態が起きると、社会の荒廃だけでなく、政治活動の停止をもたらしました。

中には長屋王の祟りと噂するものもいました。

しかし、病弱そうなイメージのある聖武天皇をはじめ、光明皇后、安積親王、阿倍内親王など皇室の中心メンバーは無事だったのは幸いでした。やっぱり当時も伝染病だという認識が有り、天皇が隔離されていたのかもしれませんね。

中でも藤原氏にとって幸いだったのは、とてもしっかりした「藤三娘」光明皇后が無事に残ったことでした。

こののちは光明皇后中心に歴史が転回していくことになるのです。

さて、話は房前の亡くなる737年4月に戻ります。

他の兄弟より3ヶ月早く天然痘に倒れた房前が亡くなったのは17日、享年は57歳でした。官位は正三位参議民部卿、弟たちと並んだまま昇進はしませんでした。

内臣の地位も元正天皇の譲位と共に失ったようです。

朝廷は大臣並みの葬儀を行うと決定しますが、遺族はそれを固辞します。

遺族としては正妻の牟漏ムロ女王のほかは

次男で牟漏女王の第一子である永手が24歳、

第二子の八束ヤツカが23歳、

娘の聖武天皇夫人(藤原北夫人)は2ヶ月前に正三位に叙せられていたとはいえ、いまだ20歳前後だったと思われ、腹違いの長男鳥養トリカイは早世していたようなのです。

律令制では21歳が官人の初出仕年齢なので、平安時代のように十代前半で元服することはありません。

ですから永手の24歳は、感覚的に現代の24歳とそう変わりません。おそらく固辞したのは牟漏女王の判断であったでしょう。

その後、10月になってほかの兄弟も亡くなった後に、

房前はひとり 正一位左大臣を贈位され、先に贈位されていた兄武智麻呂と並びます。

これは聖武天皇、元正上皇の意向で房前の復権がはかられた結果であると

瀧浪貞子さんは指摘しています。(宇合、麻呂には贈位なし)

ほかの三兄弟が7月以降相次いで亡くなったのと比べると、房前だけは感染ルートが異なるようなので、ひとくくりされがちな藤原四兄弟も、一枚板ではなかったのでしょう。

とくに房前の正室は橘三千代の娘でしたから、(つまり連れ子同士)

なさぬ仲の四兄弟のうち、房前だけが継母のお気に入りみたいになっていたのかもしれませんね。

橘三千代は亡くなっていましたが、大臣並みの葬儀をという意向が、

三千代がそば近く仕え、「橘宿禰」の氏姓を賜った元明天皇の娘である元正上皇の意向とすれば、

元正上皇の同母妹吉備内親王を葬った武智麻呂たちと房前は、やはり微妙に立場が違っていた可能性があります。

ですから本編の主人公永手はもちろん不比等の孫ですが、

橘三千代が祖母であり、光明皇后は父方の叔母でもあり、母方の叔母でもあるという恵まれた血統に生まれついていたのです。

さて、藤原四兄弟の死は藤原氏にとって未曾有の危機をもたらしました。

とくに光明皇后は長屋王を葬って皇后になったわけですから、政府で孤立するようなことになれば、廃后になってもおかしくありません。

かといって不比等の孫の世代では最年長の南家(武智麻呂系)の長男豊成がやっと34歳で、急きょ参議に任じられたばかりだったのです。次の政府首班に為るにはあまりにも未経験でした。

そこで光明皇后が打った手は

異父兄の橘諸兄を政府首班に任命することでした。

橘諸兄・・・かれもまた橘三千代の子供なのです。

三千代が最初に結婚した美努王ミノノオオキミの子で、もとは葛城王といいました。

同母兄弟には佐為サイ王と房前の正室である牟漏ムロ女王がいます。母は三千代です。

美努王は史料によって差異がありますが、息子の葛城王らが賜姓されて臣籍降下(皇籍離脱)していることや、牟漏女王が臣下である房前に嫁いでいるので(律令では臣下と結婚できる皇族は五世女王のみであった。)四世王と考えるのが適当でしょう。

ですから葛城王と佐為王は五世王として遅かれ早かれ賜姓され皇籍を離れる立場であったわけで、それで母の賜った「橘宿禰」を継ぐという形になるわけです。

これは736年で、母の薨去(733)ののちであったのですが、

天武天皇の「八色の姓」で規定された皇親に贈られる第1位の「真人マヒト」ではなく

第3位の「宿禰スクネ」であるのは異例であるといえます。(のちに第2位の「朝臣アソミ」を賜姓)

つまり葛城王は、皇族の血統より母橘三千代のネームバリューを取ったということになります(ノ∀`)

また、佐為王は通例どおり橘佐為と名乗りますが、葛城王は橘諸兄と名乗ります。

これは、光明皇后の兄として、ひいては聖武天皇の義兄でもあるという意味を持っていたと言われています。

また諸兄の正室は不比等の娘多比能タビノは不比等の娘でしたから、年少の宇合や麻呂には義兄でもありましたし、牟漏女王の兄という点では房前の義兄とも言えました。そこを強調したかったんでしょうね( ̄ー ̄)

こうして738年長屋王の弟鈴鹿王を知太政官事に、橘諸兄が右大臣に任命され、

ここに橘諸兄政権が誕生します。

諸兄はさっそくパンデミックで壊滅状態にあった政府の立て直しに努めます。

それは、民衆にとって負担の大きかった兵役の減免と荒廃した地方行政のコンパクト化でした。すなわち兵士・健児コンデイの停止、郡司の減員、国の併合などの行政整理でした。

これで対新羅強硬路線であった武智麻呂らの施策は大きく転回します。

九州に配置される防人も減員され、

現代で言うなら、沖縄の負担軽減や防衛費の縮小を考えて、米軍基地を縮小するようなことになってしまうのです。

これがいいのか悪いのかは何とも言えませんが

安全保障上問題が生じるために、対新羅は外交を通じた融和政策に変わります。

つまりは内政や財政の重視ということで、のちに律令制を覆すことになる「墾田永年私財法」も、荒廃した農地の回復のために行われる思い切ったプロジェクトでした。

こういうのを見ると、総選挙の争点とあんまり変わらないですね(〃艸〃)

奈良時代は律令制でわりあい政治がしっかりしてるので、平安中期から見ると現代的な感じです。こういう対民衆的な政策で歴史が変わっていくのって、次は織田信長の楽市楽座ぐらいまでないので、奈良時代のイメージ変わりませんか?w

そういえばこのまえニュースで、多胎児のご家庭に支援を行うとかいう話をやってたのですが、「続日本紀」を読んでると、三つ子以上ができたらばあやさんが派遣されていました。

粉ミルクもないころではお乳も足りないので、確かに必要ですよね。

だから、ただただ権力争いしてたわけでもなく、政策論争もあったのだと思います。

そういう政策を進めるうえで、諸兄がブレーンとして登用したのは

遣唐使の経験がある僧の玄昉ゲンボウと吉備真備キビノマキビでした。

この吉備真備、経歴がめっちゃ面白くて、陰陽師の祖といわれてる人なので術も使うしw、

説明はまた詳しくしますが、吉備氏(下道臣)の出で雄略天皇のころならともかく、このころは単なる地方豪族でした。生まれは広島県倉敷市真備町です。あの大水害が記憶に新しいのですが、そこの生まれです。

しかし、国家の危機に際して、こういった有能な人材を登用したのは諸兄の功績です!

聖武天皇も異存なく、新しい政権はパンデミックでボロボロになった社会の復興に向けて漕ぎ出していきます。

一方、藤原氏のためにも聖武天皇は四兄弟没後(737)に

南家(武智麻呂家)三男乙麻呂オトマロ、北家(房前家)次男永手、式家(宇合家)長男広嗣を

貴族とされる従五位下に昇階させ、

公卿に列した南家の長男豊成(従四位下参議)34歳を筆頭に、次男仲麻呂(従五位下)32歳らと将来に備えるという体制を整えます。

とくに温厚な豊成は、諸兄やほかの公卿たちの信任を得て、順調に昇進していきます。

そして、諸兄にとっては母三千代の出身氏族の女性である縣犬養広刀自が聖武天皇の第2皇子安積親王を産んでいるにもかかわらず、

光明皇后の娘である阿倍内親王が皇太子に立てられます。

当時の女帝はあくまで嫡子がいてこその後見で、未婚の元正上皇も聖武天皇の共同統治者の側面を持っていました。実際に聖武天皇が紫香楽宮にいるときに、恭仁京から難波宮遷都の詔を発したのは、元正上皇ではないかといわれています。

少なくとも父母とも男系の皇族であるという「嫡流」が皇位を継承し、嫡流天皇の皇后(大后)か豪族の娘を母に持つ傍流天皇が皇位を継いでいくという欽明天皇以来の血統主義が、「長屋王の変」で途切れてしまったとはいえ、安積親王がいるにもかかわらず阿倍内親王が立太子することは説明がつかないことのように思えますが、

諸兄は母から受けている縣犬養氏とのえんよりも、光明皇后の兄としてそれを敢行したということになります。

いちおう諸兄は皇親勢力といわれますが、それよりも光明皇后の兄というのが立ち位置だったのです。ですから、諸兄の政権は藤原氏との協調関係もあり、まあまあうまく回っていくように見受けられました。

が・・・

ここに奈良時代の大きな転換をもたらす大事件が起こります。

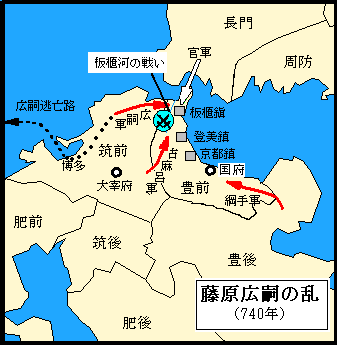

藤原広嗣の乱です。

広嗣は宇合の長男でしたが、「続日本紀」によると親族を讒言したということがあり、

藤原氏内部でも孤立していたようです。

讒言の相手は聖武天皇の母宮子という説もありますが、皇太夫人宮子や光明皇后を非難したらただでは済まない気もするので諸兄とうまくやっている豊成あたりかもしれません。

そして広嗣は738年の末に大宰少弐に左遷されます。

・・・といっても対新羅融和策を非難するのであれば、じゃあお前が行ってやってこい的な面もあったのかもしれません。

しかし、天平12年(740)に至って、遣新羅使が新羅に追い返されるような形で帰国すると、融和政策が失敗したという広嗣は、玄昉と吉備真備の更迭を求めて上表文を提出し。

大宰府管内の北部九州諸国の兵を徴収します。

その知らせは数日で都にもたらされ、聖武天皇は大野東人オオノアズマンドを大将軍に命じ、

兵1万7000人の動員を許可します。

乱から一月後の9月末には、広嗣を殺した者には五位以上を授けるという勅がだされ

そのころから広嗣軍には官軍への投降が目立つようになり、

その後敗戦を重ねた広嗣は、済州島へ逃走するも船が吹き返されて捕らえられ

従っていた弟の綱手とともに斬られたのでした。

Wikipediaより

Wikipediaより

乱は無事鎮圧されますが、この途中から聖武天皇は突然伊勢に行幸、そのまま12月には橘諸兄の本拠地井手に近い恭仁京(京都府木津川市)に遷都、その後も難波宮(大阪市)、紫香楽宮(滋賀県甲賀市)と遷都を繰り返します。

その間、社会不安はますます増大し、それと反するように天皇は仏教への傾倒を深め、

741年には国分寺建立の詔を、743年には東大寺大仏造立の詔を出すのですが、

繰り返される彷徨に官民の不安や反発が著しく、天皇も病気がちとなり、

実質的な政務は元正上皇の手によったと推察されます。

そんな中、安積親王が聖武天皇の難波宮行幸の途中で

脚病のため恭仁京に引き返し急死します。わずか17歳でした。

幕末の若き将軍家茂も脚気の進んだ心臓脚気(脚気衝心)でなくなるので、絶対ないといえませんが、あまりの急な病のせいで学会では「毒殺説」も唱えられています。

しかも恭仁京留守官があの藤原仲麻呂なのです。アヤシイ

元正上皇はあくまで安積親王に期待し、阿倍内親王の立太子には消極的であったのですが

事ここにいたり、それを認めざるを得ませんでした。

748年、元正上皇が崩御すると

翌年聖武天皇は突然出家し、皇位は阿倍内親王に移ります。

パンデミックの嵐に見舞われた天平時代はここに幕を閉じたのです。

さて、われらが主人公の永手くんが仕えた孝謙天皇=阿倍内親王がいよいよ即位します。

こののち彼が歴史の舞台に登場するわけですが、ではこの間の彼はというと・・・

干されていました(笑)

なぜか最初に出てきた叙位以降、昇進せずそのままホサれていたのですΣ( ̄ロ ̄lll)ガーン

代わりに弟の八束がめっちゃ昇進していました。

実はこれ、天平期の大きな謎なのですね・・・

邪馬台国ぐらい解けてないです(〃艸〃)

誰も知らんけど・・・最近専門家が注目しています^^;

というわけで次回からは永手くんを中心に話を進めることになります。

オシの私が言うのもなんですが、なかなかいいヤツなので読んでやってください(*_ _)