以前の記事 ( → こちら ) ではダイソー謹製の簡易 『 写経 』 セットをご紹介しながら写経というものについて少し触れましたが、写経の題材とされる事のもっとも多いだろう 『 般若心経 』 というお経は写経のお手本としてのみならず、 < 読誦経典 > としても最も普及しているお経という事ができ、日本では 『 法華経 』 命な日蓮宗や 『 浄土三部経 』 萌えな浄土真宗などの宗派を除いてほとんど全ての仏教宗派で僧俗問わずにこの 『 般若心経 』 が読誦されているのではないかと思います。

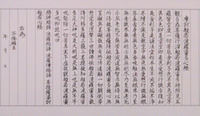

ダイソー謹製 お手本『 般若心経 』

ダイソー謹製 お手本『 般若心経 』現在日本国内で < 読誦用 > として流通している 『 般若心経 』 は基本的には < 玄奘訳 > とされているもので、真言宗が経題の頭に < 仏説 > を冠して読誦する習慣がある以外は、少なくとも本文に関してはおそらく諸宗派共通のものが読誦されています。

この点、諸宗派で異なった版の 『 般若心経 』 を読誦しているチベットなどと較べると、 < 読誦用 > として共通した版を持つ日本は楽だなと思う事もあるのですが、この < 読誦用 > という部分が曲者で、実はこの諸宗派に共通する < 読誦用 > として確立して いる 『 玄奘訳 般若心経 』 がじつは < 玄奘訳 > のものとは微妙に違っているのですね ( この辺の消息に関しては、まぁたいした違いでもないし諸般の事情を考慮して詳細は省略します ) 。

ちなみに、日本人だけで読誦している場合には特に問題もないので ( はない事は後述しま ) すが、ダライ・ラマ 14 世法王の世界行脚ともあいまってのチベット仏教を中心とした仏教におけるグローバリズムの時代においては、私たち日本人が china 人とも席を同じ くする場合もあったりして、その場合には本籍の china 語で唱えるか日本語訛りで唱えるかという問題も含めて厄介な話ではあります。

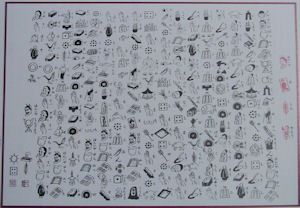

どうせなら文字に頼らず 《 絵 》 に訴えてみたらどうかということで、日本では文字を読む事のできない一般庶民でも気軽に 『 般若心経 』 を読誦する事ができるようにという事で 『 般若心経 』 を絵に翻訳したテキストなども開発されていたりしましたので、その内の一例を紹介しておくことにします。

下にアップした画像は近世来伝えられてきた 『 絵般若 』 を参考にして現代になってから作成されたものを、今ではその名前をおおやけに出すことさえ憚られる ( ![]() ) あるオカルト雑誌が自誌の付録として配布したものをある極秘ルート (

) あるオカルト雑誌が自誌の付録として配布したものをある極秘ルート ( ![]() ) を通じて入手したものです。

) を通じて入手したものです。

学のない一般庶民も学を求めたがる日本的な気質 ( 私個人はそれは好ましいことだと思っていますが、そ ) の反映のような気もするし、また、日本人が一般に 《 お経 》 、別けても 『 般若心経 』 というお経をあたかも魔術的なパワーを秘めた 《 呪文 》 そのものとして受容していたことの反映でもあるようで面白いですね。

もっとも、この 『 絵心経 』 も発音は日本語訛りなわけですが。

この 『 漢訳 般若心経 』 読誦の非統一性という問題に関しては日本語で読誦するに際してもさらに別な面での非常に面白い事態を見物した経験が過去にありました。

当時は私もまだ若く、今のようにまだ懲りてはいなかった頃なのでマニアのご他聞に漏れずに来日されたダライ・ラマ 14 世法王の講演会へと出かけていったことがあって、その時に体験した実話です。

ダライ・ラマ法王などチベット人のラマたちが講演や伝授を始めるに際しては、一般に < オープニング・プレイヤー > と呼ばれるいくつかのお祈りの言葉やお経などをまずは唱える習慣があるのです ( 伝授ではない講演会の場合には 「 講演だから 」 という事で唱 えない場合もあるようです ) が、ダライ・ラマ法王が日本で講演される場合によくあるパターンとして 「 みなさん日本語で般若心経を唱えてください 」 と言われる場合があります。

私が参加した講演会のその時も法王がそんな事をおっしゃられたので聴衆である日本人たちがそれぞれに日本語で般若心経を唱え始めたのですが、これがものの見事にバラバラだったんですよね

もちろん、これにはそれなりの理由があって、そもそも日本で般若心経を唱えるに際しては < ユックリ読む > 派と < 早く読む > 派と二つの読み方があって、会場にはそれぞれの派の人たちがそれぞれ勝手に聴衆として参加していたので < ユックリ読む > 派の人 たちはユックリと般若心経を読み、 < 早く読む > 派の人たちは素早くサクッと般若心経を読んでいたので、まるで出来損ないのディレイをかけたみたいになってしまったわけです。

これにはさすがの法王も苦笑されながら、 「 どうやら二回も読んでくれたみたいですね 」 と皮肉をおっしゃられていたのですが、 たとえ 『 般若心経 』 程度とはいえいきなりテキストなしで暗誦でき、その上ダライ・ラマ法王の講演会というような場に顔を出すような連中というかマニアな方々はとかく我の強いタイプの方々が多いというのが常ですので、経頭 というかリード・ボーカルのようなものがいないとああなってしまわざるを得ないのでしょうね。

< ユックリ読む > 派にも < 早く読む > 派にもそれぞれの理由というものがあるのですから、それぞれの T P O によって使い分ければ良いのですが、なかなかそうもいかないのが実情のようでした。

そもそも 「 安くはない金額を徴収してわざわざチベット仏教の講座・講演・講習会をやってるんだから、せめていくつかの偈と般若心経くらいはチベット語のテキストにカナルビを付けたプリント程度は用意してチベット語の音で唱えさせれば? 」 とも思ったものですが、なんとも、そういった面にかけては日本の仏縁のなさ ( チベットとの縁のなさ ) というものはほとんど絶望的なほどといえるかもしれません ( というか、チベット人が主催者で、あるいは少なくとも開催に深く関与しているのなら、 “ ここぞ ” とばかりにチベット語をアピールして普及する絶好のチャンスであろうはずなのに、彼らにはそういう気持ちは微塵もなく、せいぜいアングロ=サクソン語に媚を売るのが関の山で、これではチベット語が消滅の危機に陥ったとしてもまさに自業自得としか思えませんが、そんなことはここでしか言いません ) 。

ダライ・ラマ 14 世法王が来日される折りにはかなり日本人に対する皮肉をおっしゃられる事もありますが、日本人のダライ・ラマ・ フリークの方々はその皮肉を皮肉と感じる事もなく喜悦の表情を浮かべて 「 ほ~おうさま~ 」 といった感じで・・・ ( 以下自主規制 ) 。

ちなみに、日本で読誦用に使用されている玄奘訳は羅什訳とともに < 小本 > と呼ばれるもので、小本は厳密に言うと経としての結構を満たしてはいません。

『 般若心経 』 は基本的に浩瀚な 『 般若経 』 のエッセンスを抜き出したものでこれが小本と呼ばれ、それに経としての結構を整えるために序分と流通分を増広したものが大本 ( 広本 ) と呼ばれる形で漢訳に纏められています。ストーリーの構成を知る為にはこの大本を読まなければならないわけですが、日本では般若心経の読誦に < 験 ( 霊験 ) > を求めているので < 験 ( 霊験 ) > を得る為には般若の心髄を説明した本文だけでも足りない事はないためかそれほど大本 ( 広本 ) に対する需要はないように感じられます。

ただ、法月重訳 ( T-No.252 )や般若・利言等訳 ( T-No.253. ) をはじめとして大正蔵に収録されている七種の漢訳の内、羅什訳 と玄奘訳の二本を除く残り五本は全て経の結構を備えた大本系のものではありますし、普段の読誦には ( 読誦用 ) 玄奘訳で充分かとは思いますが、ストーリー上の役割の意味を知る為にも一度は大本 ( 広本 ) に目を通しておくと良いと思います ( その意味からもチベット語訳は広本系を日課読誦していますので有用かもしれませんね ) 。