2年前と同じパターンで大雨。

よって

2017年7月10日記事再掲

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

今回の九州北部豪雨では、

山間地の多数ヵ所で樹木と共に斜面の表層が崩落した。

新聞記事によると、

これは「表層崩壊」といわれる現象で、

地面に深く根を張らないスギ林の特徴ということのようだ。

ただこのまま大雨が続けば、やがて深い岩盤部分から斜面が崩れ落ちる「深層崩壊」へと連鎖する可能性もあり、

予断を許さない。

ということで、

2012年9月12日記事を再掲

「全国深層崩壊推定マップで見える安全県」

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

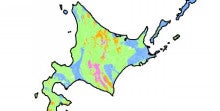

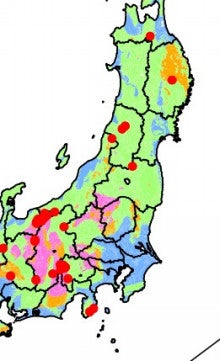

一昨日10日、国交省が「深層崩壊頻度推定マップ」を発表したので、早速ダウンロードしてみた。

深層崩壊とは山地の斜面が数十メートルの深さの岩盤から崩れる現象。

大雨や豪雪、地震が引き金になって、岩盤のひび割れに浸透していた水の圧力で一気に岩盤が崩壊してしまうと、土石流となって下流へ一気に押し寄せたり、せき止められた川が氾濫したりする。

このほど国交省は深層崩壊の推定発生頻度を5km四方ごとに、4段階に色分けして作図した。

東日本エリアマップで示された主な危険地帯は、

・栃木・福島・群馬県境

・群馬・埼玉・長野県境

・東京・山梨県境

・長野県

・赤石山脈の静岡県側

・飛騨山脈の富山県側

・岐阜県北東部

などがある。

将来、フォッサマグナに関わる大地震が発生したら、長野県を縦断する巨大亀裂・断層が出現するばかりでなく、

長野県西半分の山間部は深層崩壊で居住不能になるだろう。

静岡ー糸魚川ラインを越えて東日本から西日本へ避難する時間的余裕があるかどうか、、、。

一方、深層崩壊がほとんど起こらない水色のエリアは、海没する地域と一致しているかのようだ。

ジュセリーノは、2021年までに海面上昇7メートルと言っているので無視できない。

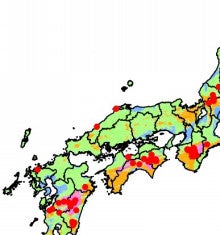

西日本

西日本では

・奈良県南部

・三重県南部

・徳島・高知県境

・高知・愛媛県境

・九州山地の熊本・宮崎県境

に頻度の高いエリアが見られる。

近未来の地震・津波・火山噴火・原発事故・深層崩壊を想定してこの地図を見てみると、

なんとなく国内の安全地帯がわかりそうだ。

本格的田舎暮らしを迫られる際には大変参考になるだろう。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

上記のデータによると

九州北部は深層崩壊の頻度は低そうなのだが、、。

〜〜〜再掲終了

休み無しで働いていたら、疲れてきた。

本日午後はゆっくり休養したい。

今週末土曜日午後、同伴者があれば山へ行くかも。

クリック頂いて有り難う御座います。