甲状腺とは?

「甲状腺」は首の前側、喉仏の下にある内分泌臓器。蝶が羽を広げたような形で、重さは13グラムくらいです。この臓器から「甲状腺ホルモン」というホルモンが、一生涯ずっと一定の量分泌され続けます。この甲状腺ホルモンは、人間のエネルギーの元であり、元気の源とも言われています。甲状腺ホルモンが過剰になる病気の代表が「バセドウ病」逆に低下してしまう病気の代表が「橋本病」です。男性にも発症しますが女性に多く見られるのが特徴です。

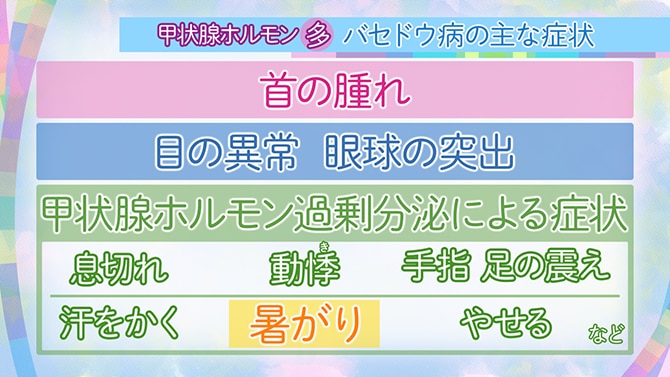

バセドウ病の主な症状

甲状腺ホルモンが多く分泌されるバセドウ病の主な症状の一つが、首の腫れです。甲状腺が腫れて大きくなるため、首が太くなります。痛みはありません。続いて、目の異常です。眼球が突出してきます。ただし、目の症状が出る人は多くありません。また、甲状腺ホルモンの過剰な分泌によって、さまざまな症状が起こります息切れ、動悸、手指・足の震え、汗をかく、暑がり、やせる、などです。

これこそが甲状腺の病気という症状はありませんが、「暑がり」か「寒がり」かというのは大きな目安となります。バセドウ病の場合、ホルモン分泌が高くなると暑がりになり、夏バテしたような症状が出るのが特徴的です。

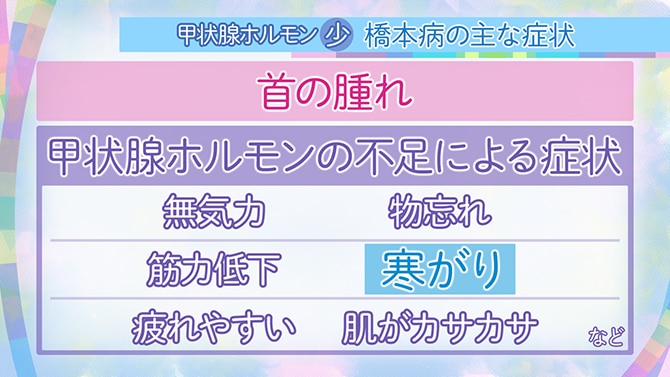

橋本病の主な症状

橋本病は、甲状腺ホルモンが少なくなる病気です。主な症状としては、バセドウ病と同じで、首の腫れです。

そのほか、甲状腺ホルモンが低下したことによって、無気力、物忘れ、筋力低下、寒がり、疲れやすい、肌がカサカサしてくるなどの症状が起こってきます。橋本病の特徴として「寒がり」になります。他の人が薄着をしているのに、一人だけ厚着をしないと我慢ができない、夏でもストーブをつけてしまう、というようなこともあります。極端な「暑がり」か「寒がり」かは、甲状腺の異常を疑うポイントになります。

甲状腺の異常 自分でチェックできる?

バセドウ病や橋本病になると、びまん性甲状腺腫大といって、甲状腺全体が腫れて大きくなります。 外から触れて輪郭を感じるほどの腫れがある場合は、バセドウ病か橋本病の疑いがあります。ただし、首が大きく腫れることはまれで、ほとんどの場合は自分ではわかりません。

甲状腺の検査を受ける目安は?

検査を受ける目安は、以下の症状が現れた場合です。

- バセドウ病

手足にこれまでにない震えが出る、そんなに動いていないのに強い疲れを感じる、食事をしっかりとっているのに痩せてきたなど。 - 橋本病

無気力になる、朝の目覚めが悪い、それほど多く食べていないのに身体がむくんで体重が増えてきた、便秘、うつのような症状など。

いつもとなんだか違うと感じることがあれば、甲状腺の検査を受けましょう。

甲状腺の検査とは

甲状腺の検査は、血液検査と超音波検査です。

血液検査で、その時の甲状腺ホルモンの状態がわかります。超音波検査では、甲状腺の形を見て、腫れや腫瘍などがないかを調べます。

血液検査はどこの病院でもできる体制があります。ただ、人間ドックや健康診断の基本検査項目には入っていないため、気になる場合は人間ドックのオプション検査を受けたり、かかりつけ医に相談してください。

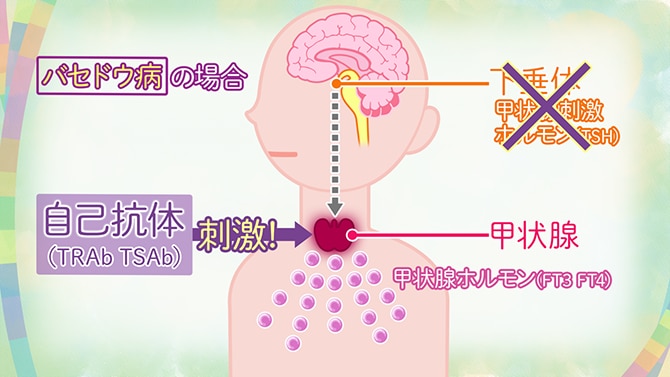

バセドウ病と橋本病のメカニズム

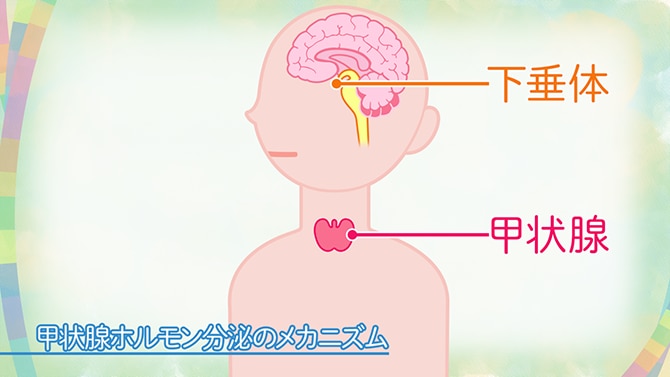

「甲状腺ホルモンを出しなさい」という指令を出すのは、脳の下垂体です。

ここから甲状腺刺激ホルモンが出て、甲状腺にあるスイッチを押すと、必要な量の甲状腺ホルモンが分泌されます。このスイッチがどれくらい押されるかによって分泌されるホルモンの量が増えたり、減ったりします。