2017年11月26日投稿

2022年12月7日改訂・再掲載

2024年12月18日改訂

和名:オキナワウラジロガシ(沖縄裏白樫)

学名:Quercus miyagii

別名:ヤエヤマガシ、リュウキュウガシ、リュウキュウウラジロガシ

分布:奄美大島(加計呂麻島・請島を含む)・徳之島・沖縄島・座間味島・久米島・石垣島・西表島・魚釣島(日本固有種。※①)。

樹高:10~25m 直径:100cm 常緑高木 陰樹

琉球列島の固有種で、非石灰岩地の山地の谷沿いや斜面下部の湿潤な肥沃地に自生する。徳之島・西表島の海風の直接当たらない内陸部には、オキナワウラジロガシ群集が成立する。奄美大島や沖縄島では、大規模な皆伐により現存は少なくなっている。沖永良部島では大山の山頂に1本あるのみで、植栽起源と考えられる。

葉は葉身8~18cm・葉柄2~3cm。上半分に浅い鋸歯があるか、ほぼ全縁である。裏は灰白色。ウラジロガシよりも葉は大形で、鋸歯は浅い。

花は2~3月に開花し、どんぐりは翌年の11~12月に熟す。どんぐりの大きさは日本最大。

堅果は長さ2.5~4cm、重さ15~20g。豊凶が激しく、堅果生産量も少ない。堅果はリュウキュウイノシシが食糧とし、かつてはブタの飼料にも利用された。西表島ではアデンガと呼ばれ、かつては救荒食とされた。

樹皮は灰褐色だが、地衣類が着生して斑模様に見えることが多い。また、縦にイボ状の皮目が入る。小枝はオキナワウラジロガシは暗褐色、ウラジロガシは灰白色である。

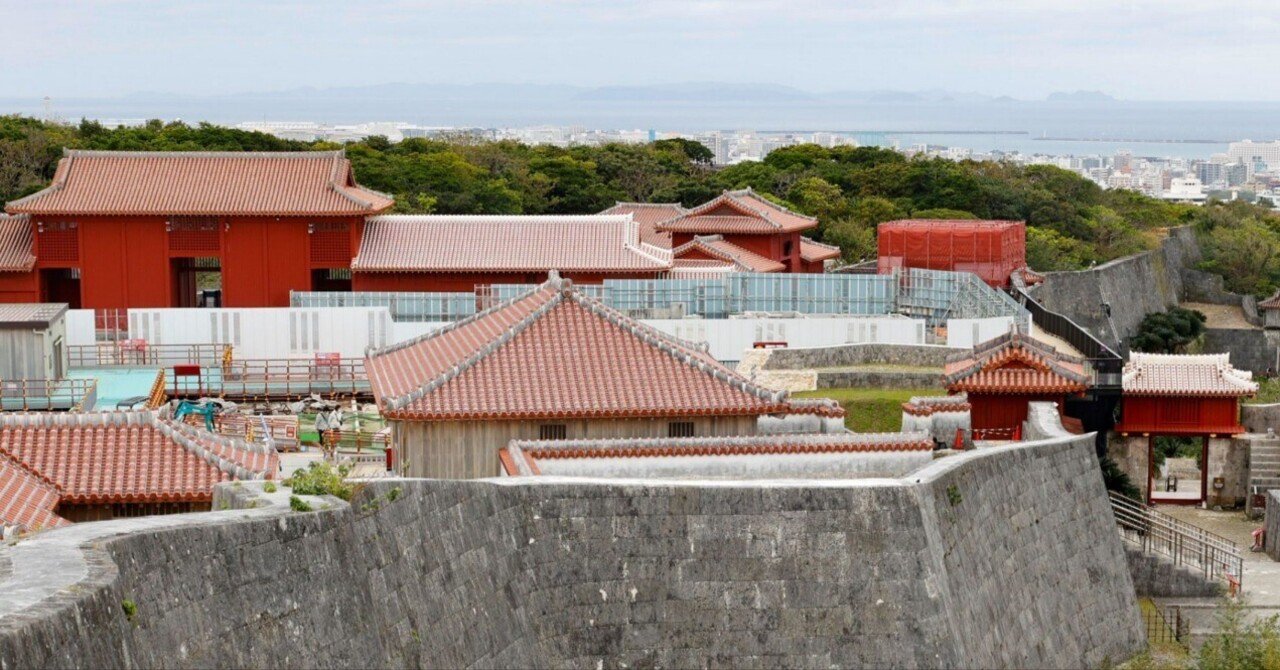

幹は通直で、樹齢100年ほどで直径1m以上になる。樹高30m以上・幹径2m以上の個体も記録されている。沖縄島以南の林分は樹高15mを超えることは少ない。建築材として利用され、首里城の丸柱や守礼の門の用材は全て本種の心材が使われていた。2019年10月の首里城火災による再建で、沖縄県国頭村のオキナワウラジロガシと九州のイヌマキ(沖縄名:チャーギ)が使用されることになった(※②)。

根元は生長するにつれて板根になる。熱帯・亜熱帯では、板状の根を水平方向へ広げる樹種が多い。これは有機物の分解速度が速く、土壌中の栄養分の層が薄いため、根を垂直方向に伸ばせないためである。琉球地方ではサキシマスオウノキやギランイヌビワなども板根を形成する。板根は高さ2mにもなり、船の舵に利用された。

実生を育ててみたが、屋外に置いたままのものは東京の冬の寒さに耐えられず、枯れてしまった。しかし、京都府立植物園・牧野植物園・小石川植物園では若木が屋外に植栽されていたため、ある程度の大きさになれば本土でも越冬できるようである(但し、冬の寒さで枝先は枯れる)。小石川植物園では、2024年4月の訪問時には堅果の落下が確認できた。

ごく稀に、実生が観葉植物として流通する。

【奄美大島・大和浜のオキナワウラジロガシ林(国指定天然記念物)】

生育地は大和村役場の裏にある滝川(たきのこ)山と呼ばれる神山である。胸高直径50cm以上のオキナワウラジロガシが100本以上保存されており、樹高約30m・胸高直径1m以上の個体も見られる。水源涵養林や斜面崩壊から集落を守る森林としても重要な存在である。

奄美大島では1960年代前半から1970年頃にかけて伐採のピークがあり、その後も1990年代前半まで大規模な皆伐施業が続いたが、滝川山は聖域として伐採を免れた。オキナワウラジロガシは種子散布がほぼ重力散布のみであるため、一度皆伐された林で再生することは殆どない。北限域の奄美大島では小さな集団が存在するのみで貴重である。鹿児島県では絶滅危惧Ⅱ類(VU)に指定されている。

尾根沿いはオキナワジイが優占し、オキナワウラジロガシは潮風を避けるように斜面や谷沿いに生育していた。

林内で最大の個体。樹齢約250~300年といわれる。2006年に実施された最終調査の結果、直径100cm以上の大木が4本確認された(※⑤⑥)。

【交雑種】

・オキナワウラジロガシ×ウラジロガシ 学名:Quercus×miyagiisalicina(※④)

オキナワウラジロガシとウラジロガシの雑種。葉は縁の1/3以上に鋭鋸歯があり、葉身14~17cm・葉柄1.5~2.5cm・堅果は長さ2.3~2.5cmである。枝が紫黒色であるのはオキナワウラジロガシに、どんぐりが小粒で葉の鋸歯と基部がくさび形である点はウラジロガシに似る。徳之島西阿木名で記録がある。

オキナワウラジロガシとウラジロガシの両種が分布する島は、奄美大島・徳之島・沖縄島である。ウラジロガシは奄美大島では低地から標高600m以上の山頂部まで広く分布するが、徳之島では少なくオキナワウラジロガシよりも高標高に分布する。奄美大島・徳之島で両種が同所的に出現する例は知られていない(※③)。沖縄島ではウラジロガシは国頭山地の頂部斜面に稀に出現する。

〈参考リンク〉

〈参考資料〉

①鹿児島県レッドデータブック

②https://note.com/whatree/n/nbb598659daaf

③鹿児島大学生物多様性研究会 奄美群島の野生植物と栽培植物 南方新社 2018年

④堀田満 奄美群島植物目録 鹿児島大学総合研究博物館 2013年