「専門家」

“助けを求めることが大切”

気象庁は積雪や路面の凍結、ふぶきによる交通への影響に十分注意し、着雪やなだれ、強風、高波にも注意するよう呼びかけています。

能登半島地震

避難所で過ごす認知症の人と家族 課題や支援は?

1月1日の地震で被災した石川県の能登半島では、高齢化率が50%を超える自治体もあり、避難所にも多くの認知症の人がいるとみられます。

そこで、災害で認知症の人に起きる可能性があることや、今できることについて、認知症の専門医で筑波大学附属病院認知症疾患医療センターの新井哲明 部長に聞きました。

被災した認知症の人の現状は

新井部長によりますと、筑波大学は1月6日から10日まで災害派遣精神医療チーム(DPAT)として現地入りしたということで、活動した隊員から「避難所で認知症の方が少し不安定になり、ケアを要している人がいる」と報告を受けたということです。

また、現地の精神科の病院からも「認知症の症状が不安定になった方の入院依頼が数件ある」と聞いているということです。

情報が少なく、現地の状況が分からないことも多いですが、今後ますます認知症の方への対応が求められてくるのではないかと、新井部長は指摘します。

被災や避難で認知症の人に現れる症状は

認知症の人は、環境の変化に弱いです。

自宅から避難所に移るという大きな生活環境の変化やストレスで、怒りっぽくなることがあります。

また、新しいことを覚えるのが苦手なので、例えば避難所のトイレの場所が分からずトイレを探し回ったり、慣れない環境から「家に帰りたい」と考えて動き回るといった行動が「はいかい」と受け取られることがあります。

このほかにも、精神的に不安定になることで不眠の症状が出ることもあり、DPATの隊員からは「避難所で認知症と思われる方が夜間ずっとしゃべっていて、周りの人が寝られない」という報告もあったということです。

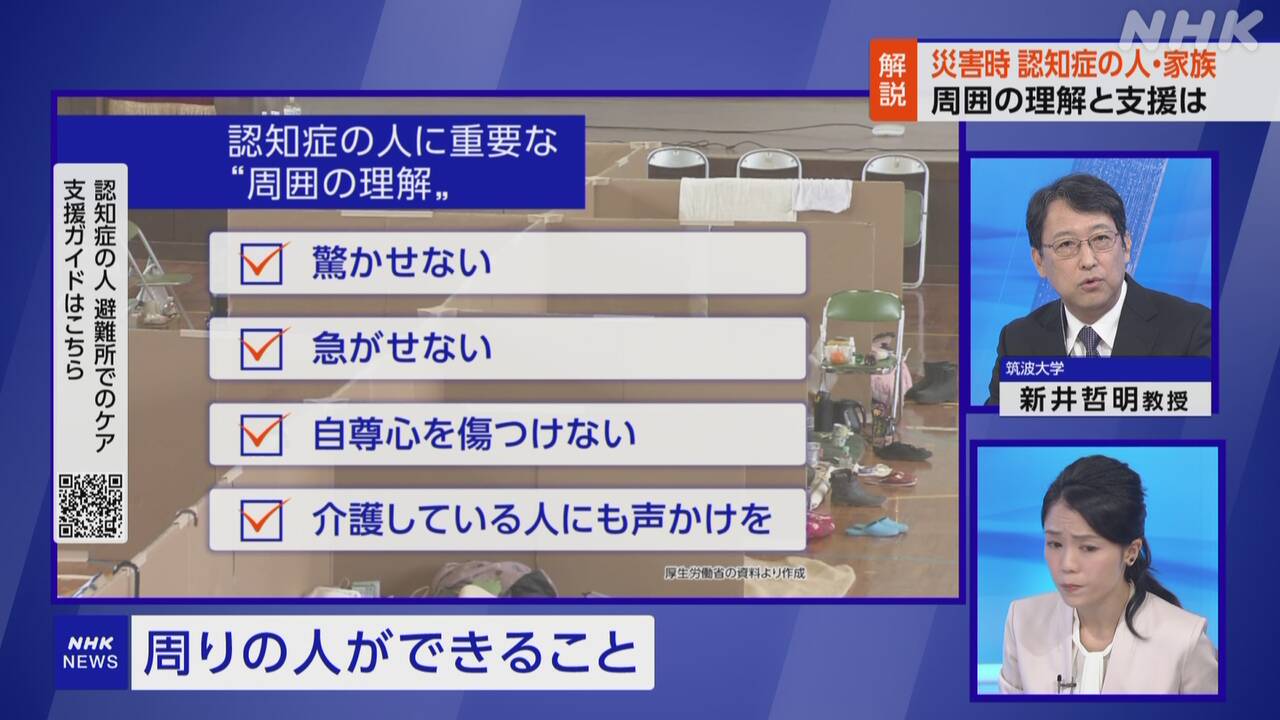

行政 支援者 一緒に避難している人ができることは

新井部長は、避難所で認知症の方が安心できる環境を整えることがまず第一だと指摘します。

できれば専用のスペースを確保したいところですが、難しい場合は、仕切りを作るだけでも本人たちが安心できる環境になり、落ち着くことがあるということです。

また、顔見知りの人が近くにいるということも、認知症の方の心の安定につながることがあります。

周りの人の理解ある関わり方が大事で、まずは避難所に認知症サポーターや介護経験のある人がいないか確認して、避難所全体で認知症の方をケアしていけるような体制を整えられるとよいと、新井部長は考えています。

さらに、介護をしている家族も非常に疲弊していて、東日本大震災の時の調査では、避難所に移って3日目ぐらいで本人も家族も非常に疲労が強くなるというデータがあります。

介護をしている方にも声かけをしてサポートしてあげる。例えば、介護をしている方がトイレに行くとか用事のためにその場を離れて、認知症の人が1人になってしまうという時に、周りの人が認知症の人と一緒にいておしゃべりをする、そういうことだけでもだいぶ違うということです。

専門家 “助けを求めることが大切”

新井部長は、家族に「頑張りすぎないでほしい」と呼びかけています。

認知症の人とその家族が今後、1次避難所にずっといるのは限界があるので、2次避難所に移動する。あるいは、一時的に介護施設にショートステイという形で認知症の方を預けて、その間に家族だけの時間を作って、今後のことを冷静に考える時間を持つことも大事だと指摘します。

新井部長は「認知症の本人も、その家族も我慢をせず、無理をしすぎないこと。周囲の人に、認知症の人がいるということを伝えて、助けを求めることが大切です」と話していました。

ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー

能登半島地震 NHk

能登半島地震から2週間 地震活動なお活発 低体温症にも注意を

最大震度7を観測した能登半島地震の発生から、1月15日で2週間です。1月1日以降、体に揺れを感じる地震は1400回近くにのぼるなど活発な地震活動が続いていて、引き続き震度5強程度かそれ以上の揺れに注意が必要です。一方、被災地は15日朝も厳しい冷え込みとなり、16日にかけて雪が降る見込みで、揺れで地盤が緩んでいる地域では土砂災害に警戒し、低体温症にも十分注意してください。

震度1以上の揺れを観測した地震 1397回に

気象庁によりますと、能登地方やその周辺を震源とする地震は徐々に減少しているものの、地震活動が活発な状態が続いています。

震度1以上の揺れを観測した地震は15日午前4時までに1397回にのぼり、気象庁は引き続き、最大震度5強程度かそれ以上の揺れに注意するよう呼びかけています。

厳しい冷え込み 低体温症に注意

午前6時までの最低気温は、石川県の輪島市の三井で0.7度、白山市河内で1.3度、珠洲市で2.5度などとなっています。

避難生活の長期化で体調を崩す人が相次ぎ、「災害関連死」の疑いで亡くなった人もいます。特に、低体温症に注意して家族や周りに体調を崩している人がいないか声をかけあい、できるかぎり暖かくして定期的に体を動かすなど対策を心がけてください。

16日にかけ大雪のおそれ 土砂災害にも警戒を

また冬型の気圧配置の影響で石川県など北陸では再び雪が降っています。16日にかけて北日本や東日本では大雪となるおそれがあり、16日朝までの24時間に降る雪の量はいずれも多いところで、新潟県で70センチ、東北、関東甲信、北陸で60センチ、北海道で50センチと予想されています。

その後17日朝までの24時間に降る雪の量は、新潟県で30センチから50センチ、北陸、東北、北海道、関東甲信で20センチから40センチと予想されています。

また、北日本から東日本では雪を伴って非常に強い風が吹き、海上では大しけとなる見込みです。15日の最大風速は北海道で23メートル、新潟県で20メートル、東北で18メートル、北陸で15メートル、最大瞬間風速は北海道で35メートル、新潟県と東北で30メートル、北陸で25メートルと予想されています。

猛吹雪や吹きだまりによる交通への影響、暴風、高波のほか、被災地では揺れによってふだんより少ない雨でも斜面が崩れやすくなっているおそれがあり、土砂災害にも警戒が必要です。また、地震の揺れで損傷を受けている建物は雪の重みで倒壊するおそれがあるため、家が傾くなどふだんと変わった様子がないか注意するようにしてください。

ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー

能登半島地震

能登半島地震から2週間 災害関連死防止・生活再建などが課題に

元日に石川県能登地方で発生し、最大で震度7の揺れを観測した地震から、15日で2週間になります。能登地方ではいまだに孤立状態となったままの集落もあり、被害の全容は把握できていません。石川県内では1万9000人余りが避難所で過ごす中、体調を崩すなどして亡くなる「災害関連死」をいかに防ぐかが課題となっています。

このほか、地震や津波などによる被害が出ている富山県や新潟県でも、被災した人たちの住まいや生活の糧となる仕事の再建などをいかにすすめていくのかなどが課題となっています。

《石川》14日午後2時時点で死者221人 不明者24人

能登半島地震では14日午後2時の時点で、221人の死者が確認されているほか、24人の安否が分かっておらず、救助や捜索活動が続けられています。

また、輪島市、珠洲市、能登町の少なくとも15地区の490人が道路の寸断でいまも孤立状態になっています。14日午後2時の時点で1万9014人が身を寄せている389か所のほとんどの避難所では断水や停電が続き、環境の改善があまり進んでいません。

避難生活などで病気が悪化したり体調を崩したりして亡くなったとみられる人はこれまでに13人にのぼっていて、今後「災害関連死」をいかに防ぐかが課題となっています。

災害関連死を防ぐために、石川県は孤立集落にいる人や高齢者など配慮が必要な被災者とその家族を優先に県内外の旅館やホテルに受け入れる「2次避難」を進めていて、速やかに移送したいとしています。

《富山》14日時点の避難者は2市で計64人 断水続く地域も

今回の能登半島地震では、富山県内で観測史上初めて震度5強の揺れを観測し、富山市で80センチの津波を観測しました。そしていずれも富山市に住む中学1年の男子生徒と、30代女性のあわせて2人が、石川県に帰省中に被災して亡くなりました。富山県によりますと、県内のけが人は14日時点で富山市で18人、氷見市で9人など、あわせて44人で、このうち3人が重傷です。

揺れや液状化の影響で住宅への被害が相次ぎ、氷見市で38棟が全半壊するなど県内のあわせて2930棟で被害が確認されていて、民間の賃貸住宅を活用した「みなし仮設」などへの入居手続きが進められています。

また避難が長期化していて、氷見市で39人、高岡市で25人と、あわせて64人が避難生活を余儀なくされています。

氷見市では断水したり、水は出るものの飲めない状態だったりして、あわせて1990戸で水道が復旧していません。

宿泊施設では宿泊や宴会のキャンセルが相次ぎ、ホテルなどの組合によりますと被害額は1億5000万円に上るということです。

また、漁業でも沖合に仕掛けた網やかごが流されたり漁港の岸壁がひび割れたりするなど経済活動にも打撃を与えています。今後は被災した人たちの住まいや生活の糧となる仕事の再建などをいかにすすめていくのかが課題となっています。

《新潟》液状化被害の全容はまだ不明

新潟県では長岡市で震度6弱の揺れを観測し、上越市などの沿岸には津波が押し寄せ、浸水被害が出ました。

県によりますと、県内でけがをした人は14日の時点で49人となり、新潟市内の小学生1人が帰省先の石川県内で被災し亡くなりました。

県内で被害が確認された住宅は3413棟にのぼっていますが、液状化による被害が深刻な新潟市西区などでは被害の全容がいまだ明らかになっていません。

新潟市は、住宅に被害があった人が公的な支援を受けるために必要なり災証明書の交付に向けた調査を進めていますが、14日の時点で7470件の申請に対して調査が終わったのは1459件となっていて、15日からは調査にあたる職員をこれまでの倍の120人に増やすことにしています。

液状化で家が傾くなどの被害を受けた地域の住民からは、今後の住まいへの不安や、めまいがするなど健康への影響を訴える声も多く、被災した住民の生活再建をどのように支援していくかが課題となっています。

ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー

能登半島地震2週間 被災住民の生活再建支援が課題 新潟

能登半島地震の発生から15日で2週間です。

新潟県では最大で震度6弱を観測し、これまでに住宅3400棟余りで被害が確認されています。

液状化による被害が深刻な新潟市などでは、住民の生活再建をどのように支援していくかが課題となっています。

能登半島地震で新潟県では長岡市で震度6弱の揺れを観測し、上越市などの沿岸には津波が押し寄せ、浸水被害が出ました。

県によりますと、県内でけがをした人は14日の時点で49人となり、新潟市内の小学生1人が帰省先の石川県内で被災し亡くなりました。

県内で被害が確認された住宅は3413棟にのぼっていますが、液状化による被害が深刻な新潟市西区などでは被害の全容がいまだ明らかになっていません。

新潟市は住宅に被害があった人が公的な支援を受けるために必要な、り災証明書の交付に向けた調査を進めていますが、14日の時点で7470件の申請に対して調査が終わったのは1459件となっていて、15日からは調査にあたる職員をこれまでの倍の120人に増やすことにしています。

液状化で家が傾くなどの被害を受けた地域の住民からは今後の住まいへの不安や、めまいがするなど健康への影響を訴える声も多く、被災した住民の生活再建をどのように支援していくかが課題となっています。

ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー

能登半島地震 NHK

孤立状態 石川県で少なくとも15地区490人【14日】

石川県によりますと、14日午後2時時点で輪島市、珠洲市、能登町の少なくとも15地区の490人が道路が通れなくなるなどして、依然として孤立状態になっているということです。

孤立状態になっている地区です。

【輪島市】

▼大屋地区 42人

▼鵠巣地区 6人

▼町野地区 11人

▼南志見地区 9人

▼西保地区 148人

▼浦上地区 2人

▼七浦地区 2人

▼三井地区 8人などです。

【珠洲市】

▼真浦町 3人

▼清水町 8人

▼片岩町 23人

▼長橋町 45人

▼大谷町 170人です。

【能登町】

▼水滝地区 5人

▼柳田信部地区 8人です。

石川県によりますと、自衛隊のヘリコプターによる避難が進んだことなどから、合計の人数は13日から303人減りましたが、依然として少なくとも15地区のあわせて490人が孤立状態となっています。

このほか、孤立状態は解消されたものの、道路の状態などが不安定だとして引き続き支援が必要な「要支援集落」が多くあるということです。

車で通行できるようになった道路も

地震で大きな被害を受けた人口およそ350の石川県輪島市七浦地区に住む東 栄一さん(73)は、現状を知ってもらいたいと携帯電話で動画の撮影を続けています。

東さんは、地震が起きた今月1日、職場のある、市内の別の地区で被災しました。車で自宅に戻ろうとしましたが、地区につながる道路がひび割れなどで通行できなかったということです。このため、職場に車を置いたまま、およそ15キロの道のりを徒歩で2時間半かかって帰り着きました。

13日に、この道路が時間帯を区切って通行できるようなり、東さんは14日には無事、車を見つけられたということです。

また、東さんが撮影した動画では、DMAT=災害派遣医療チームが地区に入り、被災者がどこに避難しているか、地区の責任者に尋ねている姿も確認できます。

東 栄一さん

「ほかの地区と行き来できるようになり、本当にうれしいです。必要なものを買い物できる安心感が大きいです。また、体調を崩す人も出てきていたので、医者や看護師が入ってくれたことで、健康に不安がある方は安心できたようです。一方で、現在も停電や断水は続いていて、この生活がどれぐらい続くのか、また、今後この地区に住み続けられるのか、依然不安も大きいです」

-

【被害状況 14日】石川県で221人死亡 安否不明者24人(14時)

-

-

-

-

-

新潟・長野・関東北部で雪 16日にかけ大雪のおそれも

冬型の気圧配置や上空の寒気の影響で新潟県や長野県、関東北部で雪が降っています。

16日にかけて山沿いを中心に大雪となるおそれがあり、気象庁は積雪や路面の凍結による交通への影響に十分注意するよう呼びかけています。

気象庁によりますと冬型の気圧配置や上空の寒気の影響で、新潟県や長野県、関東北部で雪が降っています。

午前6時までの3時間に降った雪の量は長野県の小谷村で10センチ、飯山市で6センチ、新潟県の魚沼市守門で5センチ、群馬県のみなかみ町藤原で4センチなどとなっています。

新潟県と長野県、関東北部では16日にかけて山沿いを中心に大雪となり、平地でも積もるおそれがあります。

16日朝までの24時間に降る雪の量は、いずれも多いところで新潟県で70センチ、関東北部で60センチ、長野県で40センチと予想されています。

その後、17日朝までの24時間には新潟県で30センチから50センチ、関東北部や長野県で20センチから40センチの雪が降る見込みです。

雪雲が予想以上に発達した場合には警報級の大雪になる可能性もあります。

新潟県では雪を伴って非常に強い風が吹き海はしける見込みです。

気象庁は積雪や路面の凍結、ふぶきによる交通への影響に十分注意し、着雪やなだれ、強風、高波にも注意するよう呼びかけています。

今月1日の能登半島地震で損傷を受けている建物は雪の重みで倒壊するおそれがあり、家が傾いていないかなど注意が必要です。 -