ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー

石川県 馳浩知事は官邸で情報収集

石川県によりますと馳知事と西垣淳子副知事は1日午後5時ごろ東京都の官邸に入り国や県からの情報を収集しているということです。

また、県は陸上自衛隊に対して災害派遣を要請したということです。

石川県の馳知事は午後5時すぎに総理大臣官邸に入る際、記者団に対し「地元に帰る途中だったが、飛行機も新幹線も止まっているので、岸田総理大臣や林官房長官とすぐに連絡を取り、ひとまず官邸に来た。状況確認を行い、総理大臣官邸において、石川県庁にすでに入っている副知事と連絡を取りながら対応したい。津波の警報も出ており、震度6強と聞いているので、いまから林官房長官と一緒に情報共有し、対応したい」と述べました。

地震 停電まとめ 3万2900戸あまり 午前10時

北陸電力送配電によりますと、石川県内では2日午前10時の時点であわせて3万2900戸あまりが停電しています。

輪島市では約8300戸、珠洲市では約8100戸、能登町では約6000戸、穴水町では約5300戸、七尾市では約4100戸、志賀町では約900戸、中能登町では約220戸、内灘町では約80戸、金沢市では約40戸、津幡町では約10戸が停電しているということです。

【更新中】石川・能登地方で震度7 死者20人に 閉じ込め・倒壊・津波被害相次ぐ

北陸放送

1日午後4時10分ごろ、石川県志賀町で震度7を観測する地震があり、これまでに少なくとも13人の死亡が確認されています。最新の被害状況をまとめます。

11:19 輪島市の大規模火災は「鎮圧」と消防

輪島市河井町でおよそ200棟が焼けた大規模火災で、地元の消防は、火事が鎮圧状態になったと発表しました。

11:17 死者は20人に うち輪島市で15人

石川県輪島市は午前11時、市内で新たに7人の死亡が確認されたと発表しました。地震による死者はこれで計20人となりました。

10:17 石川・能登地方で震度5弱 若干の海面変動

石川県能登地方で午前10時17分、震度5弱を観測する地震がありました。震源地は石川県能登地方、震源の深さはおよそ10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.6と推定されています。

震度5弱を石川県穴水町、震度4を七尾市、輪島市、志賀町、中能登町、能登町で観測しました。

気象庁によりますと、この地震で沿岸で若干の海面変動があるかもしれませんが、津波による被害の心配はありません。

10:00 津波注意報はすべて解除

気象庁は午前10時、津波注意報をすべて解除しました。

09:50 石川・輪島市で少なくとも8人死亡 一連の死者は計13人に

石川県輪島市によりますと、市内で少なくとも8人の死亡が確認されたということです。これで石川県内の死者は合わせて13人になりました。

08:35 珠洲市・能登町の沿岸で津波被害

JNNが上空のヘリコプターから撮影した映像では、珠洲市や能登町の沿岸で多数の建物が津波に流され、倒壊している様子が確認されました。

中には火の手が上がっていて、現在も消火活動が続けられている住宅や、建物や車ごと海に引きずられた地域もありました。

07:06 輪島市で少なくとも50棟焼ける

石川県輪島市河井町の観光名所「輪島朝市通り」の周辺で発生した大規模火災で、地元の消防によりますと、これまでに分かっているだけでも50棟の建物が焼けたということです。火の勢いは徐々に弱まっていますが、依然として炎や煙が上がっています。

石川・能登地方でM7.6 輪島港で1.2メートル以上の津波

震源は石川県能登地方、震源の深さは16キロ、地震の規模を示すマグニチュードは7.6と推定されています。

震度7を石川県志賀町で、震度6強を七尾市、輪島市、珠洲市、穴水町で、震度6弱を中能登町、能登町、新潟県長岡市で観測しました。

この地震で気象庁は石川県能登地方に一時、大津波警報を発表し、輪島港では1.2メートル以上、金沢港で90センチの津波を観測しました。

これまでに5人死亡 10代男性が家屋の下敷きに

今回の地震で、石川県内ではこれまでに5人の死亡が確認されています。

輪島市では10代の男性が倒壊した家屋の下敷きになり、死亡しました。

七尾市では50代の男性が灯ろうの下敷きになったほか、50代の女性が住宅の下敷きになり合わせて2人が死亡しました。

羽咋市では倒壊した住宅の下敷きになった70代の男性が死亡しました。

また警察によりますと、志賀町德田で90代の男性が死亡しました。

穴水町でも1人が心肺停止の状態です。

観光名所「輪島朝市」が火の海に 家屋倒壊多数

震度6強を観測した輪島市の観光名所・輪島朝市の周辺では、大規模な火災が発生したほか、ビルが倒壊しました。

また能登地方の広い範囲で多数の住宅の倒壊が確認されていますが、被害の全容は明らかになっていません。

3万世帯以上が停電 北陸電力送配電

北陸電力送配電によりますと、能登地方を中心におよそ3万3000世帯で停電が発生しているということです。

また七尾市の七尾大田火力発電所は1号機・2号機とも運転を停止しました。

志賀町の志賀原子力発電所は、地震前から1号機・2号機とも運転を停止しています。モニタリングポストの数値に異常はなく、外部への放射能の影響は確認されていないということです。

北陸新幹線 2日も始発から運転見合わせ

北陸新幹線は1日、長野駅と金沢駅の間で終日運転を取りやめました。JR西日本によりますと、2日午後の運転再開を目指して、線路の点検を行うことにしています。

また北陸線や七尾線など、北陸エリアの在来線も広い範囲で運転を見合わせています。

のと鉄道は2日も終日運転を取りやめ、再開の見込みは立っていません。

IRいしかわ鉄道は、設備を点検したうえで運転再開を判断することにしています。

北陸鉄道は、鉄道の石川線・浅野川線と、県内すべてのバスの運行を取りやめます。

能登空港 滑走路に亀裂

能登空港は滑走路に亀裂が入り、2日は羽田とを結ぶすべての便の欠航が決まっています。

小松空港は午前中、羽田便2便と福岡便2便の欠航が決まっています。

のと里山海道 全線通行止め

能登半島を縦断するのと里山海道は、道路の崩落や陥没が相次ぎ、全線で通行止めとなっています。

能登半島と石川県七尾市の能登島を結ぶ能登島大橋とツインブリッジのとの2つの橋も通行止めとなっています。

石川県珠洲市は、県庁所在地の金沢市から車で2時間余り、日本海に突き出た能登半島の先端に位置しています。塩田(えんでん)と呼ばれる砂浜で海水を乾かして作る塩や、市内で産出される珪藻土を使った七輪、独特の黒色に仕上がる「珠洲焼」などが特産品として知られています。一方、人口約1万3000人のうち、半数以上は65歳以上の高齢者で、深刻な過疎化・高齢化に直面しています。

能登半島周辺では過去にも規模の大きな地震が発生しています。1993年2月7日の能登半島沖地震(M6.6)では、当時の震度階級で、輪島市で震度5を観測し、珠洲市を中心に30人がけがをしました。また1人が死亡、338人がけがをした2007年3月25日の能登半島地震(M6.9)では、珠洲市でも震度5強の揺れを記録しました。

「震度5弱~6強ありうる」 研究者が2年前から警鐘

珠洲市周辺で地震活動が活発になったのは2020年12月ごろ。当初は、珠洲市南部の飯田地区周辺で活動が活発でしたが、その後、震源が徐々に西側の若山地区や、日本海に面した大谷地区・狼煙(のろし)地区など、北側・東側の領域にも広がっていき、東西南北4つの震源域に分類されるようになりました。

研究者の間では、早い段階から規模の大きな地震への警戒が高まっていました。金沢大学の平松良浩教授は2021年7月の取材に対し「震度5弱、6弱、6強の揺れになることは考えられる」と指摘していました。

2021年9月16日にはM5.1の地震が発生し、珠洲市で最大震度5弱を観測。さらに2022年6月19日にはM5.4(最大震度6弱)、翌20日にはM5.0(5強)の地震が相次いで発生しました。地震活動はその後も収束することなく、震度1以上の地震は2021年は70回、2022年は195回に上りました。

「群発地震」とは 収束まで数年かかるケースも

このように長い期間にわたって続く地震活動を「群発地震」と呼びます。

日本国内で起こる典型は「本震―余震型」と呼ばれるもので、一度大きな地震が発生した後、時間が経過するにつれて余震の回数が少なくなっていくパターンです。これに対し「群発地震」は、明確に本震と呼べる大きな地震がなく、長期間にわたって地震を繰り返していく現象です。収束まで数年かかるケースもあり、1965年から1970年にかけて長野県で発生した「松代群発地震」では震度1以上の有感地震が6万回を超えました。

群発地震は活火山の周辺で多くみられる現象ですが、珠洲市の周辺では活火山は知られていません。なぜ火山がない地域で、これほど長く地震が続いているのでしょうか。

北陸放送

“能登群発地震”の原因は「東京ドーム23杯分の水」 去年5月の地震後に研究者が指摘していた「一番怖いシナリオ」

国内地震・災害木村洸

元日に石川県能登地方で最大震度7を観測した地震。被災地では大規模火災や津波の被害が徐々に明らかになってきています。珠洲市周辺ではおよそ3年にわたって活発な地震活動が続いていて、珠洲市では2023年5月にも、震度6強を観測していました。

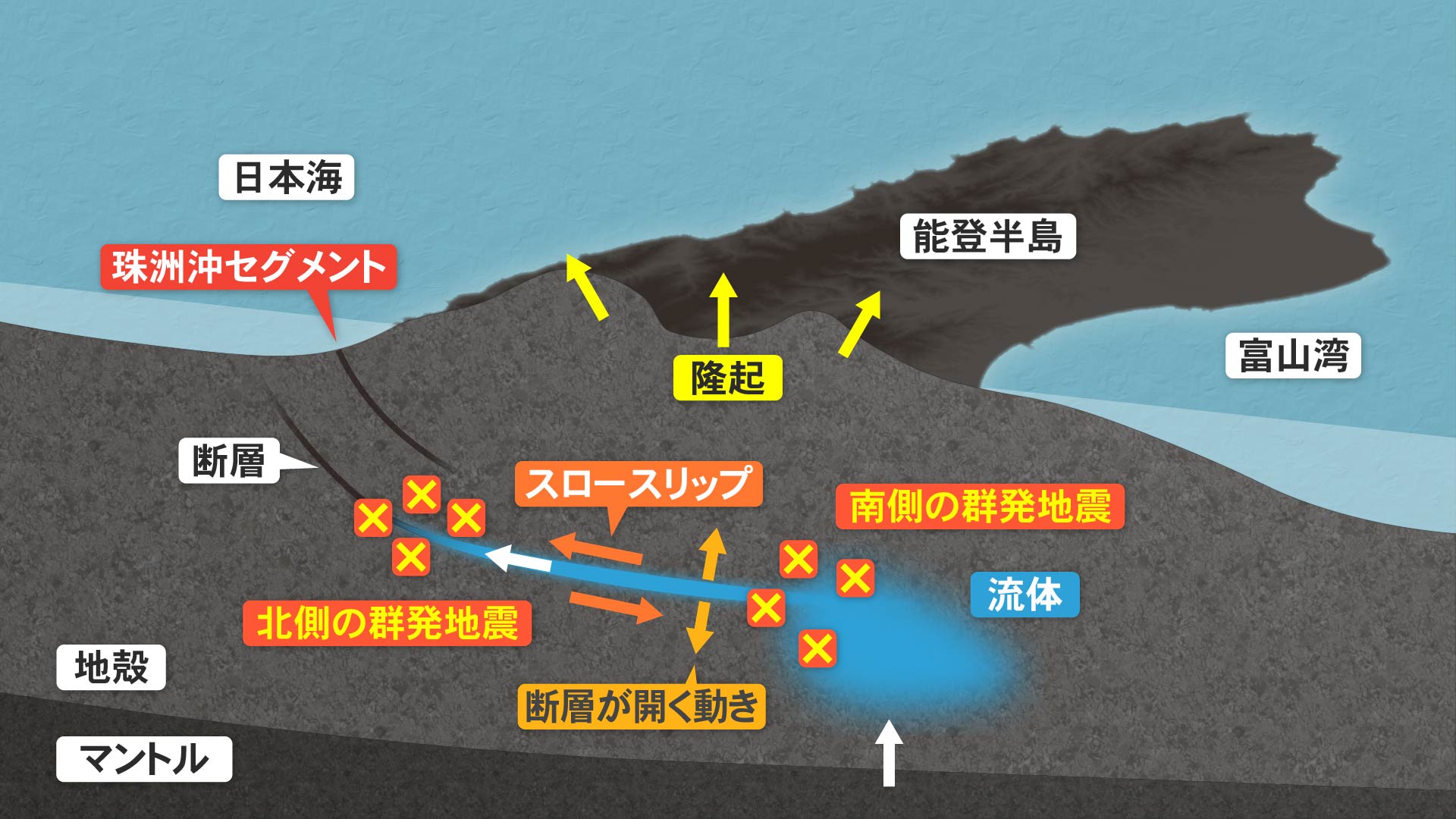

この震度6強の後、研究者の間では大きく分けて2つのシナリオが考えられていました。そのうち「一番怖いシナリオ」と考えていたのが、「流体が活断層の深い所に達して、それがきっかけで大地震が起こる」こと。2023年5月のM6.5の地震が、“珠洲沖セグメント”と呼ばれる活断層でも地震を誘発するという考えです。

地震とともに始まった“謎の地殻変動”

地震の原因を探るうえで1つの鍵になったのが、地震活動とともに始まった“謎の地殻変動”です。

地殻変動は、地球のマントルを覆う「地殻」に力が加わり、年に数ミリから数センチ程度、ゆっくりと動く現象です。こうした大地のわずかな動きを捉えるために、人工衛星からの電波を受信して地上の位置を正確に測る「GNSS」と呼ばれる仕組みが使われています。GNSSは衛星測位システムの総称で、中でもスマートフォンの位置情報やカーナビゲーションに利用され、広く知られているのがアメリカの「GPS」です。

国土地理院が約20キロ間隔で全国約1300か所に電子基準点を設置しているほか、近年は携帯電話会社も基地局に独自の基準点を設け、精度の高い観測を可能にしています。

断層がずれて地震が発生すると、地表では地殻変動が観測されます。言い換えれば、地殻変動を測ることで、地下で断層がどう動いたかを調べることも可能で、GNSSのデータを地震の予測に役立てようとする研究者もいます。京都大学防災研究所の西村卓也教授は、地殻変動のデータから地下の断層に溜まっているひずみを調べ、地震を予測する研究を20年以上行ってきました。

その西村教授も「前例がない」と話すほど珍しい動きが、珠洲市で起こったのです。

国土地理院が珠洲市内に設置した観測点では、地震活動が始まった2020年12月からの約1年間で、地盤が3センチほど隆起する謎の地殻変動が起こっていました。西村教授は「火山がないところで、これほど顕著な変動がみられることは今までなかった」といいます。

地殻変動の原因を探るため、西村教授や金沢大学などの研究グループは、2021年9月から、珠洲市や能登町に独自のGNSS観測機器を設置。さらにソフトバンクが提供するGNSS観測網のデータも組み合わせることで、研究グループは、2020年11月から2022年12月までに最大で約7センチの隆起を観測しました。また大谷小中学校とみさき小学校の2点間の距離が、観測を始めた2021年秋以降、約3センチ伸びるなど、珠洲市を中心に地盤が膨張する動きも捉えることに成功しました。

地殻変動が地震そのものによって引き起こされたものではないとすると、未知の何かが地盤を押し広げているはず。こうして1つの仮説が浮かび上がりました。

地震の原因は「水」?

研究者が考える群発地震のメカニズムです。2020年11月末から、大量の流体が地下深くから深さ16キロの領域にまで上昇。このとき、南側の領域で小規模な地震が繰り返し発生しました。

珠洲市の地下には、北西から南東方向に向かって傾斜する複数の断層が走っていると考えられています。流体はこの断層の隙間に流れ込み、周りの岩盤を押し広げるだけでなく、深さ14キロから16キロの領域で、地震を伴わないゆっくりとした断層の滑り=「スロースリップ」を引き起こしたと考えられています。流体は断層のさらに浅い部分にも広がり、北側の領域で地震活動が活発になりました。これまでに供給された流体の量は、およそ2900万立方メートル、東京ドーム23個分に上るとみられます。

地下の流体の移動やスロースリップが、長期にわたってこれほど精密に観測できた例は世界的に珍しく、西村教授や平松教授らの研究成果は2023年6月、国際的な学術誌「Scientific Reports」に掲載されました。

ところで「流体」とはどのようなものなのでしょうか。活火山の近くで群発地震が発生するとき、流体はマグマであることが多いですが、研究者は、地震波の速さなどをもとに、珠洲市のケースでは「水」である可能性が高いと考えています。西村教授は、2011年の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)で海水が日本列島の下に潜り込み、およそ10年かけて上昇してきた可能性もあるといいます。一方、地下深くにある流体を実際に採取するのは困難で、流体が何なのか、その正体は明らかになっていません。

地下には流体の通り道? 「見えない水」を“見える化”

流体のありかを調べる研究も進んでいます。京都大学防災研究所の吉村令慧教授は、電流や磁気をもとに地下の構造を明らかにする研究を行っています。水などの流体は電気を通しやすいため、地下の電気の通しやすさを測ることで、流体がある領域を確認できるというのです。

こうした電気を通しやすい領域は、2007年の能登半島地震でも震源近くにあることが分かっていて、流体が地震を引き起こした可能性が指摘されています。

吉村教授らは2021年11月、珠洲市や能登町、輪島市の合わせて32か所に観測機器を設置し、地表から深さ20キロまでの構造を三次元的に解析しました。その結果、地震活動が始まった南側の領域の地下深くに、電気を通しやすい領域を発見。さらにその領域は、地震活動が活発な北側の領域に向かって続いていました。地下深くから流体が供給され、北側に流れていったとする西村教授らの仮説を裏付ける結果です。

吉村教授は「地震活動と非常に調和的な結果になっている。流体の存在を強く示唆する構造だ」としています。

研究グループは、陸上での観測機器を追加したほか、2022年9月には珠洲市周辺の海底にも機器を設置しました。今後は、連続した観測を行うことで、地震活動の推移予測につなげたいとしています。

地殻変動にも変化 収束か…

2023年3月。2年余り続いてきた地震活動の中で、研究者が初めて、収束について言及しました。

このとき、珠洲市北部の一部の地域を除いて、地殻変動も全体的に収束に向かっている様子が確認されていました。また活動の初期に大量の流体が上昇した南側の領域でも、流体の供給が1年以上、落ち着いていました。

平松教授は「変動の様子がやや収まってきている。この傾向がそのまま続くと、地震活動も徐々に落ち着くのではないか」としました。一方で「群発地震の場合、大きな地震がどういうタイミングで起こるかはかなり予測が難しい。地震活動の初期なのか、中期なのか、末期なのか、どこで最大規模の地震が起こるか分からない」として、引き続き強い揺れに注意するよう呼びかけました。

それからわずか1か月余り、震度6強の揺れが珠洲市を襲いました。

研究者にも“意外なタイミング”で震度6強

2023年5月5日午後2時42分ごろ、能登半島沖でM6.5の地震が発生。石川県が6月12日までにまとめたところ、1人が死亡、48人がけがをし、全壊34棟を含む944棟の住宅が被害を受けました。

研究者にとっても、この地震は驚きでした。西村教授は「ずっとこういう大きい地震が起こるのではないかという可能性は持っていたが、地震活動も地殻変動も収まってきている状況だった。あのタイミングで来るというのは若干意外だった」と明かしました。

専門家が想定する“良いシナリオ”と“悪いシナリオ”

今後、地震活動は収束に向かうのか。5月5日のM6.5の地震の後、研究者の間では大きく分けて2つのシナリオが考えられています。

1つは、流体によって生じた断層のひずみが解消され、今後、徐々に地震活動が落ち着くという見方です。研究者が2023年3月に示したように、地殻変動は全体的に収束する傾向を見せていて、新たな流体の供給がないこともプラスに働いています。また世界的に見ても、この規模の群発地震は平均的に3年ほどで収束していて、一連の活動は終わりに近づいていると考えることができます。

一方、新たな懸念も浮上しています。5月5日の地震の前までは、震源の大部分は珠洲市北部の海岸近くに集中していました。

ところが、M6.5の地震の後、震源域が急激に北側の海域にも拡大。その震源域を横切るようにして走っているのが「珠洲沖セグメント」と呼ばれる海底活断層です。もし珠洲沖セグメントがずれ動くと、地震の規模はM7クラスに上ると予想されています。

研究者が今、「一番怖いシナリオ」と考えるのが、「流体が珠洲沖セグメントの深い所に達して、それがきっかけで大地震が起こる」こと。M6.5の地震が、珠洲沖セグメントでも地震を誘発するという考えです。西村教授は「活断層が隣にあるということは、隣で火事が起こっているのと同じような状態。危ない状態であることは間違いない」といいます。

そして海底活断層の場合、警戒をしなければならないのが「津波」です。

石川県の津波浸水想定では、珠洲市北部の沿岸は地震発生から1分以内に津波が襲来すると予想されています。平松教授は「津波警報が出る前に津波が来ることも十分ありうる。強い揺れを感じたら、まずは津波の危険性を疑って避難行動をとってほしい」と呼びかけます。