上智の「その他」は、「卒業前に自衛隊体験入隊」では?= 就職率偽装?

上智大学は全体として、中央大学経済学部よりは就職で失敗する人が少ない、といっていいかもしれません。

ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー

プレジデントオンライン2023/05/29

大学発表の就職率にはウラがある…中央大学経済学部でも「6.1%は就職できずに卒業」という厳しい現実

多くの大学が「高い就職率」をアピールしているが、実態はどうなのか。就活コンサルタントの竹内健登さんは「大学が発表する『就職率』と実際の数字には乖離があることが多い。学生たちは『就活は受かるのが当たり前』という甘い考えを改めたほうがいい」という――。

大学が出している「就職率」のカラクリ

お子さんの志望校選びをする際に、その大学の「就職率」が気になる方も多いと思います。実際、多くの大学は、ホームページなどに96%とか98%などと数字を掲載し、「高い就職率」をアピールしています。就職率の高さは、お子さんの有望な将来を願う親御さんとしては安心材料のひとつでしょう。

しかし、大学が出している「就職率」の数字が、多くは「名目上」であることを知っていますか? 大学の「実就職率」、つまり、就職留年・休学をする学生を考慮した就職率は、実際のところ、どんどん低下しています。

大学卒業者に占める「無業」「受験準備者」「その他」の属性の割合の学生は、増加しているのです。

これはどういうことでしょうか。具体的な大学の例を見ていきましょう。

中央大学経済学部の6.1%は、就職が決まらずに卒業

まずご紹介するのは、「中央大学 経済学部」です。いうまでもなくMARCHの一角をなすブランド校として人気が高く、同大学の中でも、経済学部は就職に有利ともいわれています。ホームページによると、2021年度卒業生の就職率は、95.4%です。

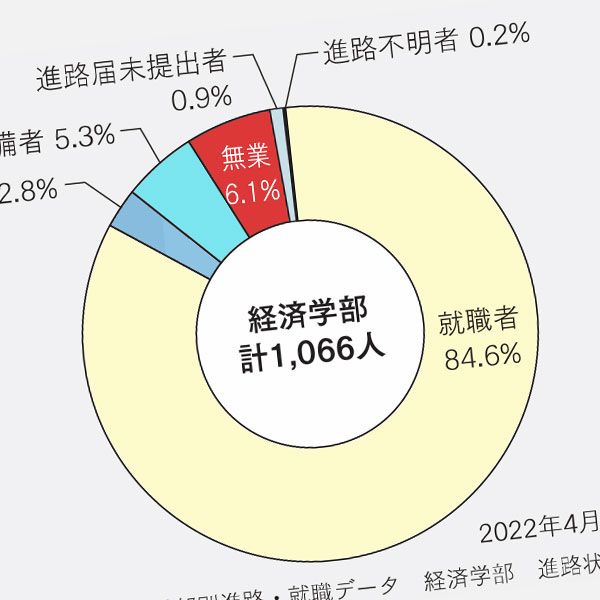

では、同ホームページから、進路状況の内訳を見てみましょう。

図表1のグラフによると、就職者の割合は84.6%。先ほどの「95.4%」という数字とは乖離(かいり)していることがわかります。

なぜ、就職率と就職者の割合が異なるのか。その大きな理由としては、グラフの中の「無業6.1%」が挙げられます。無業とはつまり、「就職が決まらずに卒業していった人たち」で、人数にして65人。ちょっと多すぎると思いませんか?

また、受験準備者が5.3%、人数にして56人というのも目に付きます。これらの人は在学中には試験に落ちてしまった、ということです。

上智大学でも学年で310人が進路未決定

続いてもう1校、今度は「上智大学」を見てみましょう。国際交流が盛んで、ブランド校として人気の高い大学です。学生の進路状況も、ウェブ上で公開されています。

まずは同大学が発表している就職率は、2021年度で「96%」。こちらも高い水準といえます。では実際はどうでしょうか。

上智大学の卒業生の進路状況の表(図表2)で気になるのは、310人いる「その他」の人たちです。じつはこの「その他」の人数は、上智大学に限らず、多くの大学で増加傾向にあります。

では、いったい何がこの「その他」に該当するのでしょうか? 明記されてはいませんが、この表を見る限り、「就職」「進学」「未届」以外の人ということになります。つまり、ここが先ほどの中央大学でいう「無業」と「受験準備」で(一部、「進路不明」や「留学」が入ることもありますが、ごく少数のためここでは除いて考えます)、この割合は、10.5%です。

中央大学経済学部はこの合計が11.4%でしたから、上智大学は全体として、中央大学経済学部よりは就職で失敗する人が少ない、といっていいかもしれません。しかしそれでも、310人が進路未決定というのは、親御さんとしては看過できない状況ではないでしょうか。

大学発表の「就職率」は学生に悪影響を与える

なお、例年、就活が思うように運ばずに当塾に来て就職留年をする学生は多くいますが、その学歴の中心はMARCHや早慶上智で、人数は年々増加しています。さらにいえば、そうした学生は「留年」をしているので「卒業生」には入りません。それなのに、卒業している学生の中にも、「その他」が増えている、というのは驚かされるばかりです。

ここでは、中央大学経済学部と上智大学を取り上げましたが、同様の問題を抱えているのは取り上げた大学だけではありません。「就職や公務員試験に有利」などと謳っている大学でも、「就職率」と実際の数字には乖離があることが多いのです。

この乖離の背景には、大学側としては、少しでも就職率を高く見せて優秀な学生を集めたい、という意図もあるかと思います。しかし、こうした数字は結局のところ、学生に悪影響を与えているというのが私の考えです。というのも、学生が通っている学校の「高い就職率」から就活を甘く見て、緊張感のない学生生活を送ってしまうことが多発しているからです。

「就活解禁」から考え始めても遅い

「就活はテキトーにやっても、受かるのが当たり前だから大丈夫でしょ、だって、大学が出している就職率が高いんだから」

という具合です。昨今の状況では、そうした考えでは就活は乗り切れません(その詳細は、拙著『子どもを一流ホワイト企業に内定させる方法 改訂新版』を参照)。早めに就活を始めていれば、「本気でやらないとまずい」と気づく時間もあり、軌道修正もできますが、ギリギリになってから始めても「後の祭り」。「就活解禁」の大学3年の3月が近づいてから考え始めても遅いのです。

そうした学生たちの「こんなはずではなかった」という声は、後を絶ちません。

7人に1人が就活うつになる

こうした状況においても、学生たちの手元にあるのは、「高い就職率」というデータと、「受かるのが当たり前」という前提です。そのため、自分の就活がうまくいかないときに芽生えるのは、「自分はダメなやつなんだ」「自分は社会不適合者だから、この先もやっていけないだろう」「自分は価値がない人間なのではないか」という思いです。NPO法人ポッセの調査では、今の時代、「7人に1人が就活うつになる」といわれていますが、その背景にはこうした事情があるのです。

このように、今の時代、「有名大学を卒業していれば、就職も安心」「大学さえ出ていれば、就職先はあるだろう」ということはありません。

正直なところ、選ばなければ「大学に入る」ことは親御さんの時代よりも簡単です。それだけに「大卒」というのは就活にとってアドバンテージでも何もなく、前提に過ぎないものです。

こうした厳しい状況だからこそ、大学入学後に厳しい就職戦線が待っていることを考慮して、受験のタイミングからアピール入試を視野に入れ、就活に必要な力を養っておくことをお勧めします。

竹内 健登(たけうち・けんと)

就活コンサルタント

東京大学工学部卒。就活塾「ホワイトアカデミー」を創立・経営。これまで800人以上の就活をサポート。塾はホワイト企業の内定が出なければ費用を全額返金する制度が特徴。YouTubeチャンネルではホワイトな業界の紹介や大手企業の倍率、ESの添削を公開するなど塾の就活ノウハウを一部紹介している。著書に『子どもを一流ホワイト企業に内定させる方法 改訂新版』(日経BP)。

![]()

(竹内 健登)