スイスの場合、

スイスインフォの転載記事です。

ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー

このコンテンツは 2022/11/08 08:30

Denise Lachat, Schweizer Revue

孤立するスイスの研究とイノベーション 見えない出口、募る不安

研究者はスイスを離れ、スイスの大学教員ポストへの応募は敬遠され、学生は不利な境遇に置かれる――。スイスが誇る研究とイノベーションが今、苦境に立たされている。その原因は、一向に解決する兆しを見せない欧州連合(EU)とのこじれた関係だ。

2つの連邦工科大学(ETHZ、EPFL)と4つの連邦研究機関(Eawag、Empa、PSI、WSL)を統合する組織、「ETHドメイン」のマイケル・ヘンガルトナー総長は、「スイスは小さな国で、常に国外から研究者を受け入れ、それを支えに発展してきた」と話す。そのためスイスは国内のどの大学でも、外国からの研究者や学生を受け入れやすい国際的な雰囲気が広く行き渡っている。

知識と教育はスイスの最も重要な資源の1つと位置付けられている。それは優れた教育システムや最高水準のインフラに反映され、スイスの大学が常に国際ランキングの上位にいることにも表れている。最先端研究を推進し、堅牢で柔軟な競争的資金制度を持つスイスの仕組みは、まさに「エコシステム」だとヘンガルトナー氏は言う。

連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)のマーティン・フェッテルリ学長は、「当然、労働環境も非常に恵まれている」と付け加える。例えば、スイスには著名な研究者が世界平均以上の割合で在籍し、それが若手を引き寄せていると言う。――いや、今となっては「引き寄せていた」と言うべきか?

「チャンピオンズ・リーグ」の出場権を失ったスイス

2021年5月のEUとの枠組み条約協議の打切りは、スイスの研究に深刻な影響を及ぼした。EU研究開発支援プログラム「ホライズン・ヨーロッパ」(2021〜27年)においてスイスは「非加盟第三国」に降格され、それまでの「準加盟国(アソシエイト)パートナー」の地位と影響力を失ったのだ。

何と言っても「ホライズン・ヨーロッパ」は7年間で約1千億ユーロ(約14兆5千億円)の予算規模を持つ世界最大の研究・イノベーション枠組みプログラムだ。第1期(1984〜88年)から年々予算は増え続けており、第9期に相当する「ホライズン・ヨーロッパ」も、スイスが準加盟国パートナーとして参加していた1つ前の「ホライズン2020」(2014〜20年、約800億ユーロ)より大幅に増額されている。

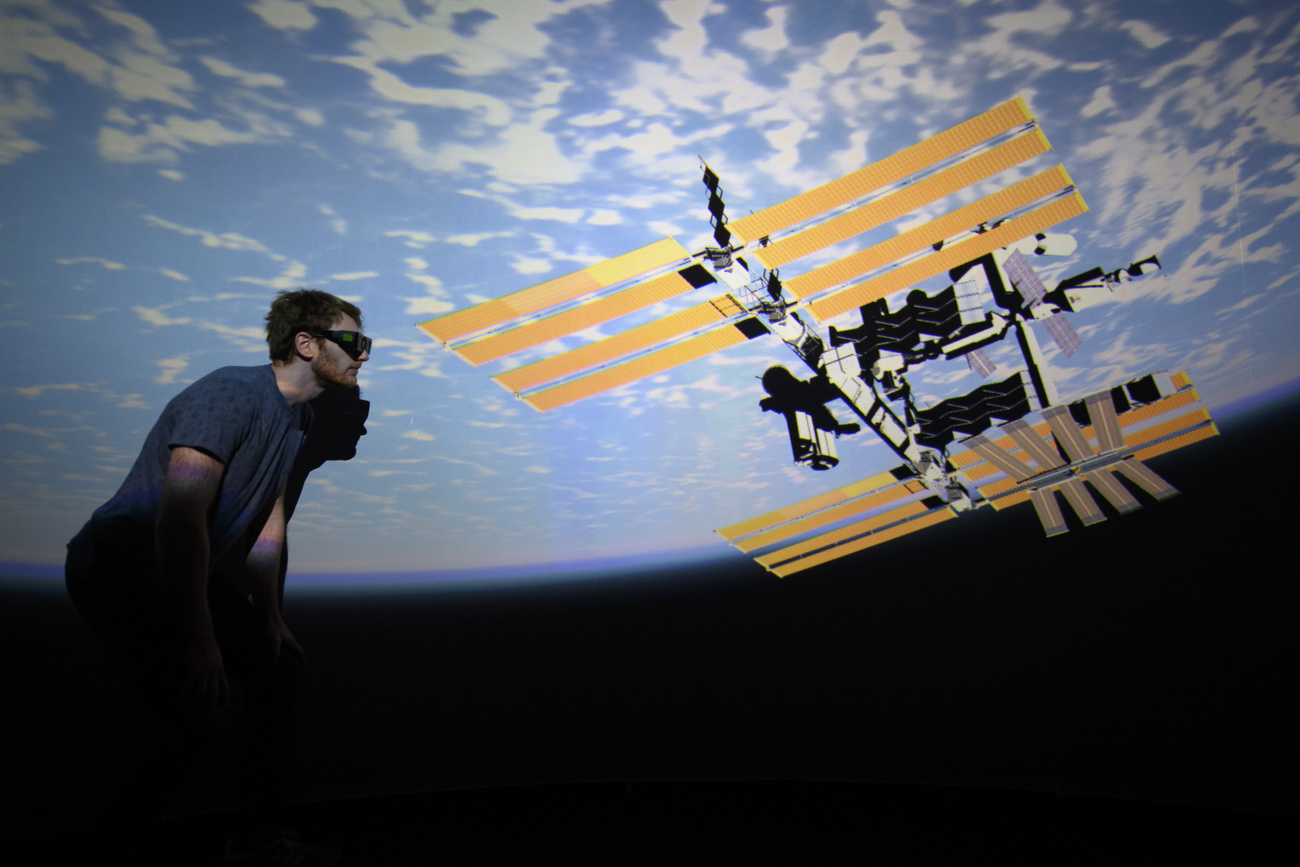

CERNにおける研究活動 © Keystone / Salvatore Di Nolfi

スイスは、最も重要な共同研究事業から完全に締め出されたわけではない。だがスイスに在籍する研究者(以下、スイスの研究者)は、EUの大型プロジェクトの研究代表者資格を喪失し、EUの資金調達機関「欧州研究会議(ERC)」の研究助成の受給資格も失った。ERCの競争的研究資金制度は、卓越した研究の支援を基軸とする。ヘンガルトナー氏はこれを「研究のチャンピオンズリーグ」と呼ぶ。

フェッテルリ氏はこの研究資金制度の重要性を身を持って体験した1人だ。「ERCから5年間200万ユーロ近い助成金を受けてデジタル信号処理の研究を実施した。あの助成金がなければ、あそこまで研究を発展させられなかっただろう」

スイスの大学学長会議「スイスユニバーシティーズ(swissuniversities)」のイヴ・フリュッキガー代表(ジュネーブ大学学長)も、スイスの研究者は複数の最重点研究領域から完全に排除されていると指摘する。例えば、デジタル化の推進に戦略的に重要な量子科学技術に関する旗艦プログラム「クォンタム・フラッグシップ(Quantum Flagship)」や、スイスが07年から運営に携わってきた国際核融合炉「イーター(ITER)」の建設事業、ハイパフォーマンスコンピューティングや人工知能、サイバーセキュリティに重点を置く「デジタル・ヨーロッパ(DIGITALEUROPE)」などが該当する。

頭脳の流出は既に始まっている

これまでスイスの研究はEU関連国の中で最も活発だったとフェッテルリ氏は言う。特に健康や環境、気候、量子技術の分野で際立った活躍を見せていた。

だが現在はその活躍の場を失い、連邦政府が1億2千万フランを投入し暫定的な措置を講じたものの、既に1年以上も傍観者の立場を余儀なくされている。

EPFL発のスタートアップ企業の中には、人材確保とEUからの資金援助を継続して受けるために、EU圏に事務所を開設したところもあるという。

フリュッキガー氏は、ERC助成受給者がスイスを去り、フランスやオーストリア、ベルギーに異動したケースもあると話す。

また、ETHZやEPFLの教員公募に応じる研究者は、スイスが今後EUの準加盟国に復帰する見通しについて必ず質問する、とヘンガルトナー氏は言う。

準加盟国の基準

研究の世界では、孤立状態で活動するのは不可能だ。イノベーション分野も同様だ。スイスが非加盟第三国に降格されたことを受け、量子暗号通信で有名なジュネーブ拠点の技術系企業ID Quantiqueはウィーン支店を開設し、ホライズン・ヨーロッパへの参画資格を維持している。このため、本来ならスイスで創出されたはずの100人分の雇用枠が、今やウィーンに移ってしまったとフリュッキガー氏は嘆く。

スイスの繁栄に関わる問題

ホライズン・ヨーロッパへの参加資格喪失の影響が及ぶ範囲は、スイスの研究がトップの座から転落することを恐れる研究者だけにとどまらない。

突如として、学生はスイスの大学に学びに来るのをためらうようになり、研究者はスイスの大学教員ポストに応募するのを敬遠するようになった。

さらにその影響は、スタートアップ・中小企業の設立や、研究・企業の雇用創出につながる技術移転にまで及ぶ。つまり、ホライズン・ヨーロッパは最終的に、スイスの経済的地位と繁栄に関わるというのが3氏の一致した意見だ。

出口が見えない対EU関係危機

フリュッキガー氏は、連邦内閣はEU以外との新たな研究協定を考慮し始めるべきではないと主張する。

EU、米国、中国の3者間で研究競争が激化する中で、スイスがEU非加盟第三国として蚊帳の外にあることこそが、まさに深刻な問題だからだ。

EU代表部は折に触れて、スイスはこれまで常に重要なパートナーであり続けてきたこと、スイスの研究者はEU研究開発支援プログラムに歓迎されてきたこと、そしてそれは現在も変わらないことを強調する。

「スイスの研究者は、非加盟第三国に適用される条件の下でホライズン・ヨーロッパのプロジェクトに参画できる。

だが第三国がEU助成の受給資格を含む完全な参画権を獲得するには、EUの規則により、EUとの提携条件と方式を規定する包括的連携協定を締結しなければならない。これ以上の進展については、EUとスイス国家間の関係全体の中で検討されなければならない」

オーバーエンガディン地方で気候調査を行う研究者 © Keystone / Mayk Wendt

「ルーズ・ルーズの状況だ」

そのためEUはスイスに対し、欧州の近隣諸国との関係を包括的に明確にするよう圧力をかけている。それまではスイスの研究者を特別扱いする理由はないとの姿勢だ。今のところスイスの外交努力や研究者の訴えは功を奏しておらず、事態は膠着(こうちゃく)状態のままだ。

ヘンガルトナー氏は、今のままではスイスの研究者だけでなく、欧州の研究そのものにも不利益をもたらすと断言する。「明らかに(双方が不利益を被る)ルーズ・ルーズの状況だ」

EU研究開発支援プログラムの成果とスイスの貢献

本記事はスイスレビュー(Swiss Review)他のサイトへに掲載されたものです。

ドイツ語からの翻訳:佐藤寛子