前回地域枠について書いてから時間がたってしまいましたが、続きを書こうと思います。

地域枠は金銭的、学力的ビハインドを埋める措置だと書きました。

学力的ビハインドについて考えてみます。

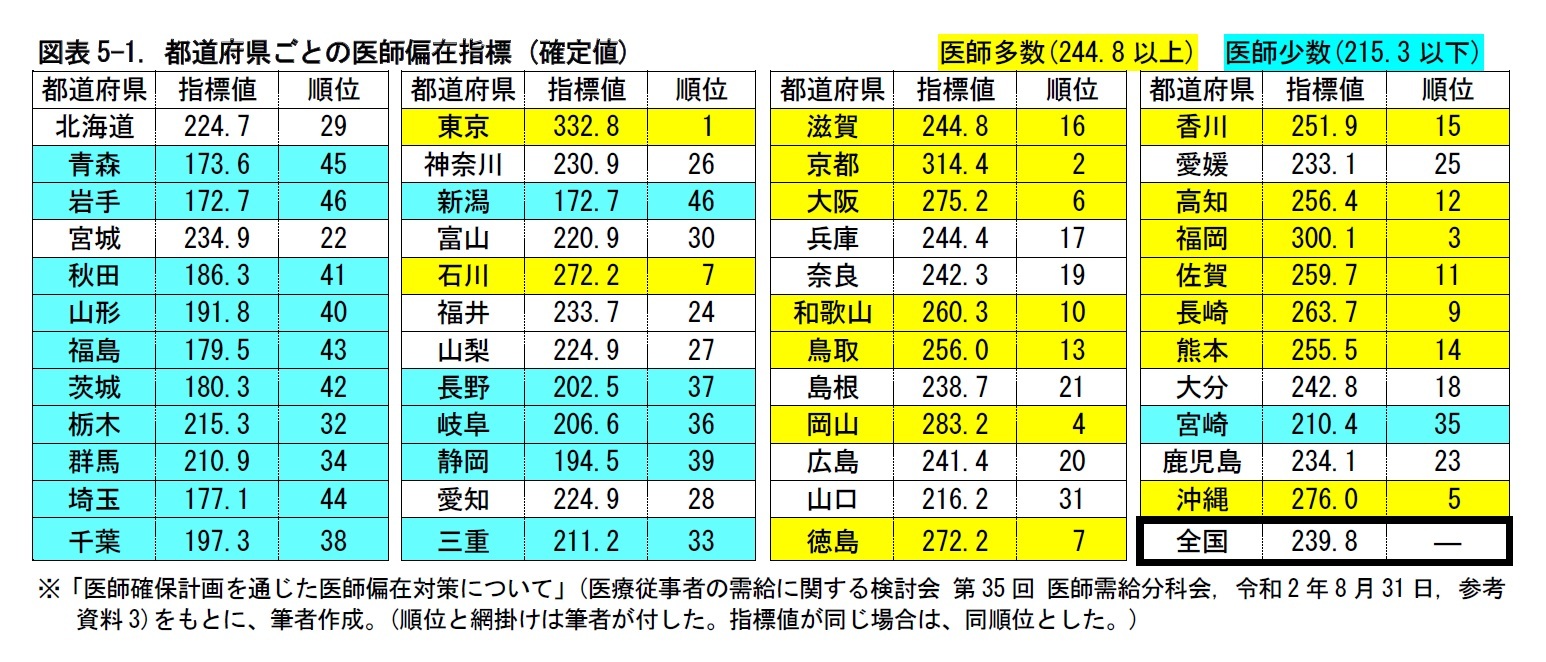

そもそも地方の中心都市以外の国立医学部は設立の目的として、地域医療に従事する医療者の育成があります。都市部は人も物も集まりやすいですが、地方はそうはいきません。

昔は出身大学に残り医師としてのキャリアをスタートさせる制度でしたが、現在は、自分が希望すればどこでも医師として働くことができます。そうすると、都市部に医師が流出してしまいます。なので、地域枠を設けて医師の流出対策をしています。

国立大学は、基本的に授業料はどの大学医学部であっても一定です。なので、東京や大阪、地方中枢都市の大学は基本的には偏差値が高い傾向にあります。東京大学、京都大学、大阪大学など、住みたい都市の大学は偏差値が高く、俗にいう田舎であるほど、偏差値は下がります。

医学部受験生は特定の大学に入りたいというよりは、医学部に入ることが目標であり、医学部に入ることができれば大学はどこでも構わないと考えている人が多いです。医学部に入ることができなければ医者になることはできないのでこのような考え方になるのは当然です。都市部の偏差値の高い大学は厳しいけれども医学部に入ることが目標とするひとが、地方の医学部卒業後、奴隷ともいわれる就労制限がある地域枠に出願します。

言い方悪いですが、偏差値の高い大学に受かる学力があれば、地域枠のことなんて気にする必要はありません。自分の学力的なビハインドを自分の将来を差し出すことで医師という職業になるのです。

地域枠は国の医療政策で必要とされている制度ですし、出願は個人の意思によってなされます。奴隷制度といわれますが、地域枠がないと地方の医療は破綻する可能性があります。

個人と意見としては高校生とは言え自分で判断できる人間が自分の意思で出願し、夢をかなえる方法としては悪くないと思います。

その背景にある医師の偏在や診療科の偏在などはどうしても対策が必要ですし、ある程度政府として医者の職業の自由に介入してもいいのではないかと思います。