こんにちは

昨日、ネットでお知らせがあった、普段は学会のミーティングなどで利用されている、フィレンツェサンタマリアノヴェッラ駅前にある、ヴィクトリア荘の特別見学会に参加しました。

フィレンツェのウッフィツィ美術館に有る、コンティーニボナコッシコレクションの所有者だった方の邸宅です。

現在、当時を偲ぶものはわずかですが、かつては

地下はキッチンとビリヤードなどを楽しむゲーム室

地上階は商談やホール、コレクション展示ルーム

2階もプライベートコレクションショールーム

3階が居室空間だったそうです。

今回の見学はアンティークビジネスで成功したご夫妻の奥様、ヴィクトリアの日記も展示され、彼女を主役として展開されていました。

上流階級の血筋には生まれたけれど称号を持っていなかったご夫妻が、まず切手コレクション業界で評価を上げ、ビジネスとして成功させました。その間、仕事の為にまだ幼児や赤ちゃんだった子供を連れ何度も中南米を渡航していたそうです。

インテリアや美術が好きだったご夫妻は、その後商材を切手からアンティークに移行させていくのですが、そのために、専門教育を受けたことのないご夫妻はかなり勉強をされたそうです。

アンティーク商のビジネス相手は北米、特にニューヨークを拠点としていたそうです。

ビジネスが軌道に乗り始めた頃、公式に貴族の称号を得、その肩書きはビジネスの上で大変役に立ったそうです。

彼らの人脈とビジネス規模を象徴するのがローマのサンタンジェロ城内の教皇の部屋の装飾提供

そして戦中戦後もうまくバランスをとり、ご夫妻所有のプライベートコレクションの散逸を防ぐ為、国への寄贈を計画していたのですが、遺言が完璧でなかった為、保留となり、一部は売却され選別された美術品の一部がウッフィツィ美術館で保管展示されています。(現在はコロナ禍の為その展示室は閉鎖されています。)

今も一族の方はご健在で、これもヴィクトリアご夫妻が購入し、彼女のお気に入りの場所だった、トスカーナの高評価ワイナリーの一つ、カペッツァーナを運営されておられます。

(ワインがお好きな方は是非ご賞味ください。)

元ストロッツィ家のものを買い取り、改装し、残された内装にはストロッツィ家の象徴三日月と、コンティーニボナコッシ家の王冠があしらわれた紋章が見られます。

かつての邸宅内部の白黒写真

3階部分のかつての内装が残っている部分

(多分このコート掛けもジオ・ポンティだと思うのですがいかがでしょうか?)

ヴィクトリアはインテリアや美術愛好家でしたが、ルネサンスなどの古いものより当時の現代アートが好きで、キッチンも当時のアメリカの最先端を取り入れて作られたそうです。

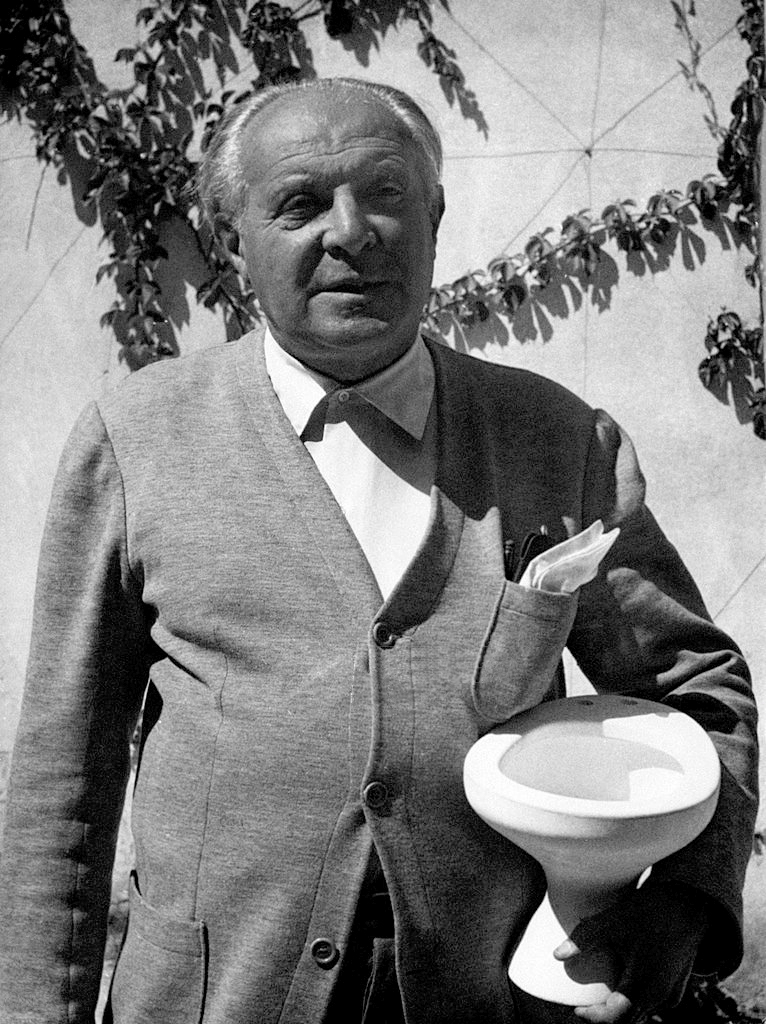

居室空間の邸宅の内装はジオ・ポンティが手がけています。(彼がリチャードジノリの仕事をしていた時期と重なります)

当時居住エリアに飾られていた絵画も当時の作家たちの作品だったそうです。

残念なことに邸宅に残っているジオ・ポンティの作品は現在この施設の責任者が使用していて見学不可の机と写真ののトイレのみとの説明でした。

美術は好きでも商材にしていた時代の物への愛着はさほどでもなかったのでビジネスとして成功できたのかなぁと感じました。

(3階の階段ホールからのぞむ大聖堂のクーポラ)

コンティーニボナコッシご夫妻が活躍した時代は、美術品の海外流出を防ぐための法整備が整っておらず、アンティーク商が活躍しやすい時代とはいえ対ヨーロッパ市場は先人たちが1700年代の終わり頃から既に動いていて飽和状態で、競合相手の少ないアメリカ市場に目をつけたのではないかと思います。

多くの美術品が海を渡ってしまったことは残念なのですが、アメリカに、バロック以前(ヨーロッパ人がアメリカに渡る前)の美術作品を新大陸の人々が、身近に接する機会のあることで、欧州の伝統文化、美術に興味を持つ機会を作ったと思えば、文化の橋渡しをしたと言うことで残念に思う事ではないのかもしれないと思いました。

というのも、鑑賞することで鑑賞する目が養われるし、趣向も作られるというのを実感しているからです。(日本の西洋美術館の常設展示の乏しさ)

近代美術とそれ以前、バロック、ルネサンス、ゴシックと時代を遡るほど現存する作品のボリュームは激減していくので希少性が高まり、日本にいる頃、海外からの美術展といえば殆どが1700年代以降の作品で、メインは希少性のすくない印象派以降の作品でした。

それがこのコロナ禍で集客が見込めない美術館が惜しげなく海外に初期バロック以前の有名作品を送り出してくれていることは、コロナ禍の有難い副産物のような気がしています。

この時期の海外からの特別展は見逃せない気がします。