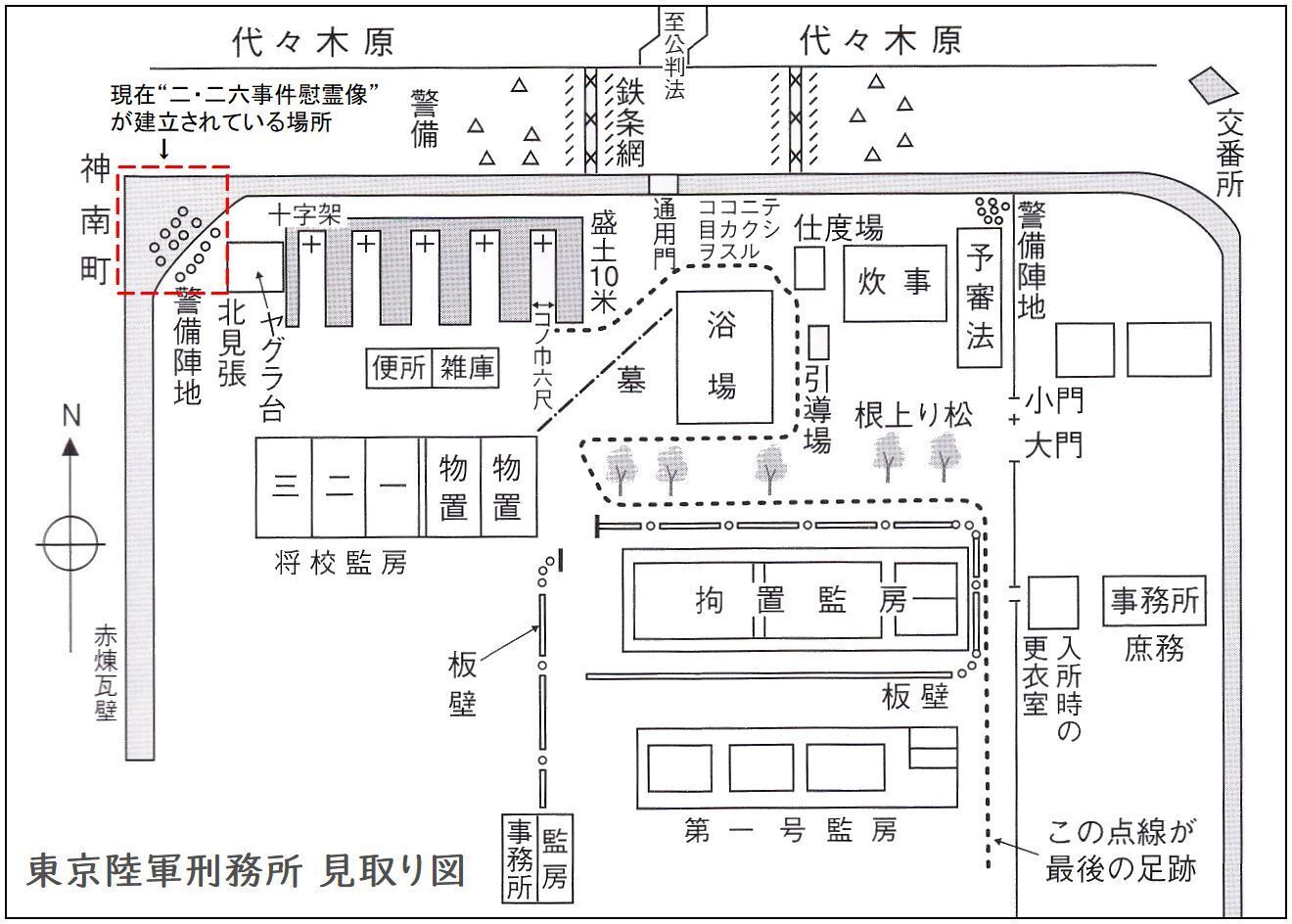

現在、渋谷地方合同庁舎、渋谷区役所、渋谷区神南小学校のある辺り一画(渋谷区宇田川町)には、嘗て赤煉瓦塀に囲まれた東京陸軍刑務所があった。

“二・二六事件”において蹶起した将校たちは勿論、起訴された者は71名におよび、首魁(首謀者)は事件終結後にここに収監され、今から88年前の昭和11年7月12日にその先組がここで刑場の露と消えた。

先ずは、事件に至る背景あたりから触れてみたいと思う。

昭和4年(1929年)10月に起こった世界恐慌の影響は、日本経済にも甚大な影響を及ぼし、とりわけ生糸の対米輸出の激減に加え、デフレ政策と“豊作飢饉”で、農村は著しく貧窮し、欠食児童の激増や口減らしのための娘身売りが深刻な問題となっていた。

その後、軽微ながらも景気は回復傾向をみせてはいたものの、農村恐慌の打開の道筋はいまだに見えぬままであった。

にもかかわらず、その犠牲の上に繫栄する財閥、それらと結託する政界・官界・軍閥の腐敗堕落はその極みに達し…昭和元年(1926年)から昭和6年(1931年)にかけ、五私鉄疑獄事件、京成電車疑獄事件、売勲事件、朝鮮總督府疑獄(釜山取引所設置事件)、合同毛織疑獄事件などの“昭和五大疑獄事件”、そして昭和9年(1934年)には帝人事件が相次いで露見する。

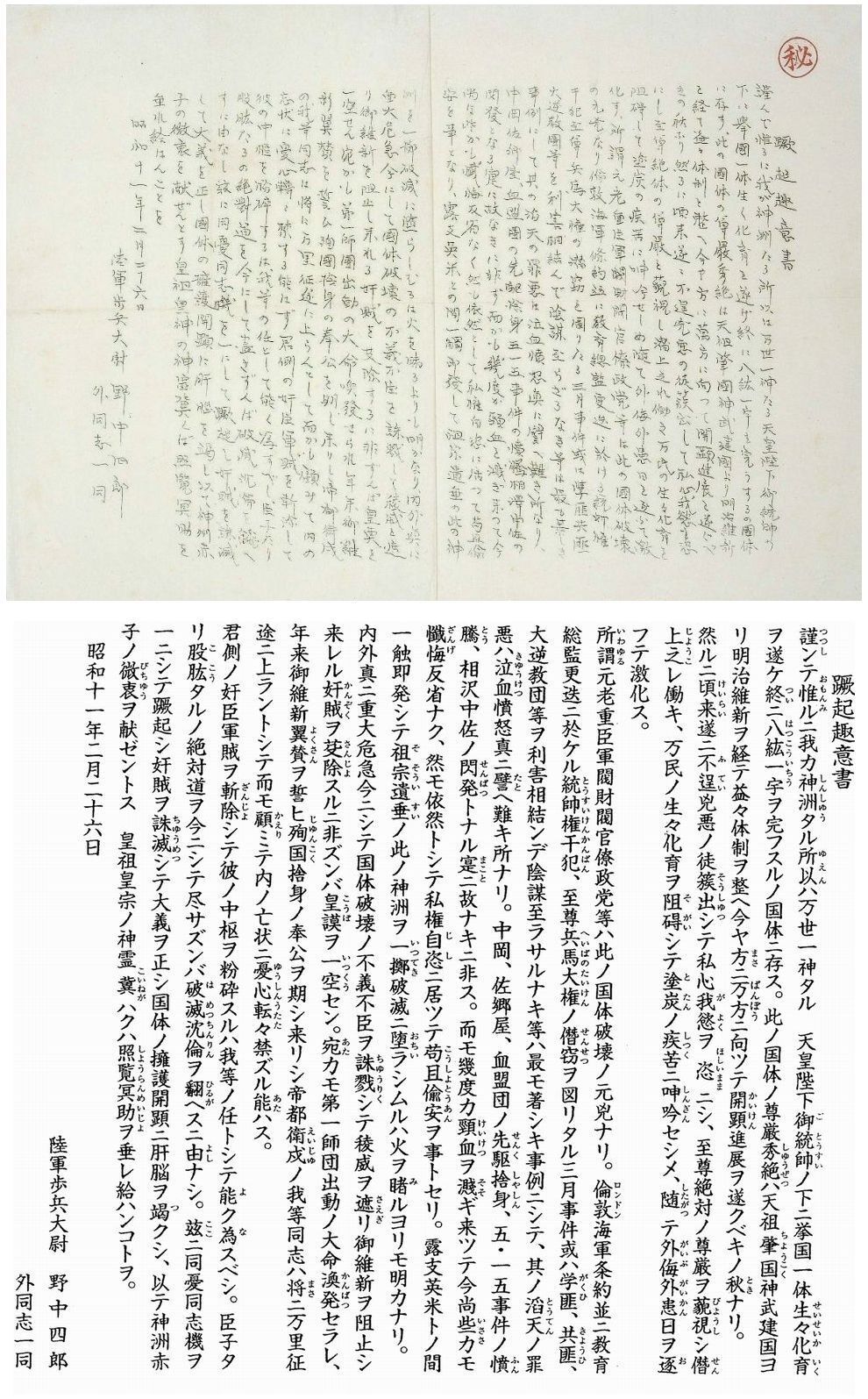

そうした貧苦に耐え喘ぐ農山漁村の窮状を憂い、奸民への義憤に駆られ…自分たちの“任”として、同憂の同志たちと軌を一にして蹶起し、“万民の生成化育を阻碍して塗炭の痛苦を呻吟せしめた君側の奸”を誅殺して大義を正し、日本を守る…「昭和維新・尊皇討奸」の標榜を掲げた皇道派青年将校20名に率いられた1,538名の准士官以下、下士官・兵、守衛隊および民間人たちが、昭和11年(1936年)2月26日早暁…雪降る帝都東京に蜂起した。

因みに、蹶起将校たちは“二・二六事件”という呼称は勿論、“クーデター”かの如き取り扱われ方も強く否定している。

荒木貞夫陸軍中将(当時)は、昭和6年(1931年)12月13日に組閣した犬養 毅内閣の陸軍大臣に就任すると、同日付で宮家から担ぎ出した閑院宮載仁親王(元帥陸軍大将)に參謀總長にご就任いただき、年明け(昭和7年)早々の1月7日付で、台湾から呼び戻した、同期で皇道派の盟友でもある真崎甚三郎陸軍中将(当時)を、參謀本部内実質トップの參謀次長に就任させる陸軍の人事を行っている。

また、同年2月には信任厚い小畑敏四郎陸軍大佐(当時)を參謀本部作戰課長に再抜擢し、その小畑を同年4月に陸軍少将昇進とともに參謀本部第3部長に就任(※作戰課長の後任には、皇道派の鈴木率道陸軍中佐(当時)を就任)させ、人事面において同閥での要職固めを図った。

しかし、小畑とは、岡村寧次とともに陸軍士官學校(陸士)16期生の陸軍三羽烏と称された永田鉄山が…同年4月に陸軍少将昇進とともに參謀本部第2部長に就任。

その永田は、“陸軍に永田あり”“永田の前に永田なく、永田の後に永田なし”と評されるほどの秀才で、将来の陸軍大臣とも目されており、皇道派とは対峙する統制派の中心的人物であった。

永田は、「攻勢はとらぬが、軍を挙げて対ソ準備にあたる”という陸軍幕僚部内の大勢意見に対し、“ソ連に当たるには支那と協同しなくてはならぬ。それには一度支那を叩いて日本のいうことを何でもきくようにしなければならない。また対ソ準備は戦争はしない建前のもとに兵を訓練しろ。」として一人譲らず、対ソ戦準備論の…親友でもあった小畑と激しく対立する。

現代戦を遂行するにあたっては、欧米列強に対抗し得る“高度国防国家”の建設を合法的に目指し、軍事産業を大々的に拡張し、強力な国家総動員体制を構築すべきであり、また天皇は国家の一機関として、立憲君主的な立場であるべきとする“天皇機関説”をとる“統制派”に対し、天皇が親ら政治を行う“天皇親政”の下で、天皇への絶対的信仰に拠って成る軍事政権を樹立し、国家改造を断行するに依ってこの国難打開を計らんとする“皇道派”の溝は深まるばかりであった。

因みに、彼ら自身が自らを「皇道派」だとか「統制派」だとかと名乗っていたわけではなく、あくまでも後世において歴史家や研究者たちが学術的な便宜上の区別として使い始めた言葉である。

解り易く言えば、「皇道派」は“隊附き将校”たちを中心として掲げられていた思想であり、「統制派」は“幕僚部”など軍の中枢を担っていた…それも“現役”の上級管理職の者たち…現代でいうならば…“キャリア組”的な面々を中心に掲げられていた思想であると言い換えることも出来る。

そのため、若き…血気盛んな中間管理職…下級将校(尉官クラス)からなる“皇道派”は、観念論的・精神主義的な思考に“純”に傾倒していった。

荒木…殊に、真崎などの“皇道派”養護の将軍たちは、敢えて言うならば、そうした若者たちに理解を示す体を取り、その“純”な彼らを利用して軍部における覇権を得んと画策したのかもしれない。

昭和9年(1934年)11月に、ある未遂事件が発覚する。

それが、“陸軍士官学校事件”、もしくは“十一月事件”、“十一月二十日事件”ともいわれるもので、陸軍歩兵第二十六聯隊大隊附副官の村中孝次陸軍大尉、陸軍野砲兵第一聯隊附の磯部浅一一等主計を中心とした皇道派の青年将校約 30人が、陸士本科生らを扇動し、帝國議会、首相官邸などを襲撃…首相、重臣,財界重鎮らを暗殺、その混乱に乗じ、戒厳令下に革新軍政府の樹立を図る企てありとの密告を受け、11月20日に村中、磯部、陸士本科附の片岡太郎陸軍中尉、陸士本科生徒隊第一中隊所属の佐藤勝郎候補生、および同生徒隊第二中隊所属の武藤与一候補生らが憲兵隊によって逮捕されている。

軍法会議に掛けられるも、証拠不十分のため不起訴とはなったが、軍は村中、磯部、片岡を停職処分とした。

また、佐藤、武藤を含めた陸士本科生徒隊5名の候補生が退校処分となった。

村中らは、「これは、辻 政信陸軍大尉(当時:陸士本科生徒隊第一中隊長)と片倉 衷陸軍少佐(当時:陸軍兵器本廠附事務官)による陰謀であり、その裏には永田が暗躍しており、真崎教育總監の失脚を目論む統制派の陰謀である」として一貫して事実無根を主張した。

陸軍省軍務局軍事課の武藤 章陸軍中佐(当時)や池田純久陸軍少佐(当時)ら統制派の省部幕僚のなかからは、皇道派の青年将校たちの不穏な動きを封じるためには、多少の波乱があっても、それを覚悟して、少なくとも真崎の教育總監更迭は必須との意見で一致していた。

荒木から陸軍大臣を引き継いでいた林 銑十郎陸軍大将は、真﨑に辞任を迫るも…これを拒否。

參謀總長の閑院宮載仁親王のご臨席で開かれた会議でも真﨑は辞任に応ぜず、閑院宮から叱責される場面もあった。

ついに、真﨑本人の同意のないまま、昭和10年(1935年)7月15日付で教育總監を更迭され、後任には渡辺錠太郎陸軍大将が就任した。

この更迭に不満を持った真﨑は、昭和9年(1934年)3月5日付で陸軍省軍務局長となっていた永田の暗躍ないし陰謀によるものとし、統帥権の干犯であるかのように認めた文章を皇道派青年将校に配布した。

それを読んで憤激した陸軍歩兵第四十一聯隊附の相沢三郎陸軍中佐は、同年7月19日に陸軍大臣秘書官兼陸軍省副官の有末精三陸軍少佐(当時)の仲介により永田に面会し辞職を迫ったが、逆に諭され、その折は何事もなく帰っている。

その後、台湾歩兵第一聯隊附台北高等商業學校に異動が決まり、その赴任先に向かう途中の同年8月12日、今回は陸軍省内の軍務局長室に入室するや否や軍刀を抜刀し、永田はこの相沢の凶行により斬殺されている。(享年51歳)

これが“相沢事件”、もしくは“永田事件”、“永田斬殺事件”といわれるものであり、もはや皇道派と統制派の両派の対立は避けられないところにまで来ており、皇道派青年将校たちの“相沢中佐に続け”の機運は高まるばかりとなっていく。

この流れが、観念論で突き進む皇道派青年将校たちに真崎を推戴し、“天皇親政”の国家構築のための暴発を惹起させるに至った。

当初、陸軍首脳は蹶起将校たちの裁判に関し、“相沢事件”と同じく第一師團常設軍法会議(公開審理、弁護人の委任可、上告可)において裁くことも検討したが、この4年ほど前の昭和7年(1932年)5月15日に起きた襲撃事件…いわゆる“五・一五事件”における海軍横須賀鎮守府軍法会議でも同様に…しかも、この時点でまだ係争中の“相沢事件”では、徹底した法廷闘争に持ち込まれ、その審理に時間を費やしており、同じ轍を踏むことを避けるべく…今回の件では、戦時下や戒厳令下での治安維持がままならぬ状況下において迅速なる結審が求められる際に開かれる臨時的な…東京陸軍軍法会議(特設陸軍軍法会議)により裁くこととした。

(因みに、当時の東京は昭和11年(1936年)7月18日午前零時をもって解かれるまで、142日間にもおよぶ戒厳令下にあった。)

この裁判は、弁護人無し、非公開、上告無し(一審制)という暗黒裁判と呼ぶべきものであり、一方的な強権審理により被告たちの訴えはことごとく封じられ、簡素化された公判により、ただただ審理を急いだ。

それでも、磯部の言葉を借りるならば…「軍部は求刑を極度に重くして、判決では寛大なる処置をして我々に恩を売ろうとしているのだ」という楽観的な考えに一縷の望みを賭けていた。

それというのも、“五・一五事件”が発生した当時の陸軍大臣であった荒木は、事件直後、一国の総理大臣(犬養 毅)を射殺せしめた首相官邸襲撃組の首班である三上 卓海軍中尉、内大臣官邸襲撃組の首班である古賀清志海軍中尉ら実行犯への対応に関し、「純真なるこれ等青年が、斯くの如き挙措に出でたる心情を考えれば、涙なきを得ない。真にこれが皇國のためになると信じて行ったことであるが故に、この事件を契機として再思三省を以て被告の心情を無にせざらんことを切望する」旨の発言をしており、結果、両名には反乱罪での死刑の求刑に対し、小菅刑務所での禁錮15年の判決が下されただけであった。

因みに、蹶起将校たちは知る由もないが…その両名は、昭和13年(1938年)7月4日に、紀元節・憲法発布50年祝典の恩赦による減刑にて4年9か月で仮出所となっている。

こうした甘い判決は、よもや自分たちにも極刑は下らないのではないかとの希望的観測を抱かせたことは否めない。

だが目論見は外れ、その楽観的な考えを打ち砕いたのが、14回におよぶ公判の後、相沢に下された(昭和11年)5月7日の死刑判決である。

相沢は、すぐさま上告請求をするも6月30日に棄却が言い渡され、死刑判決が確定…そして7月3日午前5時、判決謄本の送達すら行われず、弁護人の立ち会いも許されず、東京陸軍刑務所内において銃殺刑に処された。(享年46歳)

この相沢の処刑から2日後の7月5日、蹶起将校たちに判決が下された。

判決の内訳としては、死刑:19名、無期禁固:7名、禁固15年:6名、禁固10年:1名、禁固6年:2名、禁固5年:2名、禁固4年:6名、禁固3年:4名、禁固2年:2名、禁固1年6月:5名、無罪もしくは罰金:16名、その他(自殺のため公訴棄却):1名(田中 彌 陸軍歩兵大尉)

磯部の言葉をまた借りるならば、これは“断然たる暴挙判決”だと言えるのかもしれない。

死刑:叛乱罪(首魁)

香田清貞 陸軍歩兵大尉(歩兵第一旅団副官) 陸士37期(享年32歳)

安藤輝三 陸軍歩兵大尉(歩兵第三聯隊隊/第六中隊長) 陸士38期(享年31歳)

栗原安秀 陸軍歩兵中尉(歩兵第一聯隊󠄁(機関銃隊)附) 陸士41期(享年27歳)

村中孝次 元陸軍歩兵大尉 陸士37期(享年33歳)

磯部浅一 元陸軍一等主計 陸士38期(享年32歳)

死刑:叛乱罪(謀議参与又は群集指揮等)

竹嶌継夫 陸軍歩兵中尉(豊橋陸軍教導學校歩兵學生隊附) 陸士40期(享年28歳)

対馬勝雄 陸軍歩兵中尉(豊橋陸軍教導學校歩兵學生隊附) 陸士41期(享年27歳)

中橋基明 陸軍歩兵中尉(近衛歩兵第3聯隊󠄁(第七中隊)附) 陸士41期(享年28歳)

丹生誠忠 陸軍歩兵中尉(歩兵第一聯隊󠄁(第十一中隊)附) 陸士43期(享年27歳)

坂井 直 陸軍歩兵中尉(歩兵第三聯隊󠄁(第一中隊)附) 陸士44期(享年25歳)

田中 勝 陸軍砲兵中尉(野戦重砲兵第七聯隊󠄁(第四中隊)附) 陸士45期(享年25歳)

中島莞爾 陸軍工兵少尉(鐵道第ニ聯隊󠄁附(陸軍砲工學校分遣) 陸士46期(享年23歳)

安田 優 陸軍砲兵少尉(野砲兵第七聯隊附(陸軍砲工學校分遣) 陸士46期(享年24歳)

高橋太郎 陸軍歩兵少尉(歩兵第三聯隊(第一中隊)附) 陸士46期(享年23歳)

林 八郎 陸軍歩兵少尉(歩兵第一聯隊(機関銃隊)附) 陸士47期(享年21歳)

渋川善助 元陸軍士官候補生 陸士39期(享年30歳)

死刑:叛乱罪(首魁)

北 一輝(本名:輝次郎) 民間人(国家社会主義者) (享年52歳)

西田 税 元陸軍騎兵少尉 陸士34期 (享年34歳)

死刑:叛乱罪(謀議参与)

水上源一 民間人(弁理士) (享年27歳)

自決等

野中四郎 陸軍歩兵大尉(歩兵第三聯隊/第七中隊長) 陸士36期

※蹶起失敗が確実となった2月29日、陸軍大臣官邸において、元歩三聯隊長であった井出宣時歩兵大佐(当時)の説得に応じ、同志には絶対に自決をするなと戒めたうえで、筆頭者である自身が全責任を負うかたちで、拳銃により自決。(享年32歳)

河野 壽 陸軍航空兵大尉(所沢陸軍飛行學校操縦科學生) 陸士40期

※前内大臣牧野伸顕の寄留先である伊藤屋旅館別館の光風荘(湯河原温泉)襲撃の指揮を執った河野は、牧野の護衛に当たっていた皆川義孝巡査(殉職)との撃ち合いの際に胸部を撃たれ、結果的に襲撃も失敗に終わった。

因みに、牧野は付き添いの看護婦(森すゞゑ)や奉公人たちの手引により辛くも裏山に避難し難を免れている。

河野は、搬送先の東京第一衛戍病院熱海分院(現:国際医療福祉大学熱海病院)において胸部盲貫の弾丸摘出手術を受け一命を取り留めるも、蹶起失敗の知らせに苦慮し、同年3月5日午後3時半頃、軍装に着替えて病室を抜け出し、病院の裏山において割腹自決を図った。

ただし、果物ナイフでの自刃のために致命傷(即死)には至らず、16時間後の翌6日に亡くなっている。(享年28歳)

現在その地には“河野寿大尉自決の地”として、平成15年6月19日に関係者一同により記念碑が建立されている。

処刑場に当たる場所は、ちょうど渋谷地方合同庁舎北側の…道路に面した現在の入口辺りとなる。

そして、判決から5日後の昭和11年(1936年)7月12日…北と西田の裁判において証人となっているため後日の執行となった磯部、村中を除く15名の処刑が午前7時より順次行われた。

当時は赤煉瓦の壁で覆われ、その壁を背にして幅180cm程の壕が掘られ、その斜面奥に銃殺刑に処すための十字の磔柱が5列設置された。

被刑者は5名づつ3組に分けて刑場に引き出された後、刑架に正座をした状態で固縛され、10m程離れた正面の正 ・ 副二名の射手が各々の額中央部および心臓部に照準を合わせた。

(1組目:午前7時執行)

香田清貞大尉、安藤輝三大尉、竹嶌継夫中尉、対馬勝雄中尉、栗原安秀中尉

(2組目:午前7時54分執行)

丹生誠忠中尉、坂井 直中尉、中橋基明中尉、田中 勝中尉、中島莞爾少尉

(3組目:午前8時30分執行)

安田 優少尉、高橋太郎少尉、林 八郎少尉、渋川善助、水上源一

北と西田に関しては、当初から“幇助・従犯”あたりを相当とする見方が濃厚であったが、陸軍としては、両名を“右翼の仮面を被った『赤』(共産主義者)”に仕立て、“純粋な青年将校たちを操った元凶”とすることで、陸軍もまた被害者であるという己の面子を守らんと、どうしても両名を“首魁”としたがった。

北と西田は一般人(常人)であったが、陸軍次官の古荘幹郎陸軍中将(当時)は、軍法会議における判士に向けた“口演要旨”のなかで「本事件に関係あるものに付いては常人も公判に附し、且つ全国各地に於ける事件を併せて裁判す」としており、これにより両名も“叛乱将校”らと同様に、この“暗黒裁判”によって裁かれることとなった。

その結果、陸軍省の強力な影響の下、翌年の昭和12年(1937年)8月14日に両名にも死刑の判決が下された。

そして、刑の執行が延期されていた磯部、村中とともに、判決から5日後の8月19日に刑(銃殺)が執行された。

(現)合同庁舎敷地内の北西角(東京都渋谷区宇田川町1-1)…嘗て北側の警備陣地が設置されていた辺りに、昭和40年2月26日に彼らの御霊を慰霊すべく観音像が建立されている。

向かって左側面には、その赤煉瓦塀の一部が痕跡を留めている。

このような蹶起将校たちへの対応とは対照的に、皇道派・親皇道派の将官および上級将校に対する追及は手ぬるく…これに業を煮やした磯部は『獄中手記』のなかで「余は公判陳述の終わりたる(昭和11年)6月下旬頃、荒木、真(真崎)、川島(義之)、阿部(信行)、古荘(幹郎)、香椎(浩平)、戒嚴參謀長(安井藤治)、山下(奉文)、村上(啓作)、鈴木(貞一)、橋本(欣五郎)、馬奈木(敬信)、堀(丈夫)第一D(=師團)、小藤(恵)、西村等十五名を叛乱幇助罪にて告発した。これ等十五名は余等が死刑になれば等しく刑せらる可き程の有力なる幇助をしている」と認めている。

蹶起部隊の総数は、たかだか一個歩兵聯隊程度の規模であり、装備としても、三八式歩兵銃の他は、十一年式軽機関銃、九二式重機関銃くらいだったようであり、この程度の装備だけで事が成就するとは到底考えてはいなかったのではないだろうか。

彼らの言葉を借りれば、これは“昭和維新を成就するための前衛戦”に過ぎず、おそらくこれを機に各所で旗が揚がるであろうことを期待し、またそのための確固たる後ろ盾が担保されていたからこその“蹶起”であったはずが…結局、梯子は外され…蹶起将校たちのみによる“軽挙妄動”であるが如くになっていた。

検察側が何とか“叛乱幇助”で起訴まで持ち込めたのは、蹶起将校たちとの背後関係が予てより囁かれていた…限りなく黒に近い真崎のみだった。

7月5日、真崎は東京陸軍刑務所に収監されたものの、その後の事情聴取、予審、公判を通し、起訴事実を全面否定し、監房内でハンストまで実行してみせた。

戦後、この時の予審官(判士)であった阪埜淳吉氏によれば、「真崎はこちらの追及を巧妙にかわして否認一点張りで逃れる。誠に狡い。肝心なところにいっても否認を繰り返す。他からの証拠を突き付けても「記憶にないなぁ」とか「何かの間違えではないか」を繰り返して恍ける。非常に狡猾である。」とまで言わしめた。

また阪埜によれば、取り調べのなかで、蹶起将校たちが真崎の応援を期待していたことは看取され、その意味においては共謀関係は深いといえるものの、真崎を有罪とすれば、陸軍の上層部内からが犯罪者を出したこととなり陸軍の面目が立たず、延いては批判の矛先が陸軍に向きかねず、それにより反軍感情が起これば軍の発言力が後退しかねないと判断した陸軍省の意向・圧力もあり…一転、昭和12年8月25日の判決公判において“無罪”…翌日(26日)には1年3ヵ月ぶりの釈放となり、陸軍はこれをもって一連の東京陸軍軍法会議における被告事件一切の処置が完了し、“二・二六事件”の終了を宣言した。

だが、この“二・二六事件”の幕引きを急いだ背景には、そうせざるを得なかった別の深い意味合いも大きく絡んでいたからなのではないだろうか。

かつて秩父宮(雍仁)は、宮中に参内し昭和天皇(裕仁)と御面談遊ばされた折に、“五・一五事件”に至った背景を鑑みた陸士(陸軍士官學校)の同期(34期:大正11年(1922年)7月28日卒業)であった西田 税の建白書を携え、天皇大権を発動し、憲政の常道を一時外れてでも非常の措置をもって現況を正すべきと、“天皇親政”の必要性を奏上し、天皇陛下との間で相当の激論を交わしたことがあったと言われている。

のちに昭和天皇は、この奏上に対するお考えとして、鈴木貫太郎侍従長(当時)に「祖宗の威徳を傷つくるが如きことは自分の到底同意し得ざる処、親政と云ふも自分は憲法の命ずる処に拠り、現に大綱を把持して大政を総攬せり。之れ以上何を為すべき。また、憲法の停止の如きは明治大帝の創成せられたる処のものを破壊するものにして、 断じて不可なりと信ずる。」と、仰せられたという。

皇族身位令(皇室令第二號)の叙勲任官に関する第二章の第十七条により、第二皇子以下の皇族男子は武官(皇族軍人)となることを義務付けられていたが、陸海どちらの軍籍に入るかは本人の意思に依るところではなかった。

秩父宮もこの慣例に従い、學習院中等科の第2学年修了後の16歳の時…大正6年4月9日をもって陸軍中央幼年學校予科の第2学年に編入し、18歳となった大正9年(1920年)10月1日に陸士の34期に入校(大正11年(1922年)7月28日卒業)している。

特殊な御立場故に、陸士における成績の開示はないが、345名中の上位であったことは確かである。

卒業後は、第一師團/歩兵第二旅團/歩兵第三聯隊…通称“歩三”の第六中隊に配属となり、見習士官を経て、大正11年10月25日付で陸軍少尉に任官している。

大正13年(1924年)4月に、その歩三の軍事教官(陸軍中尉当時)となった時、陸士38期の第六中隊々附士官候補生として安藤輝三候補生(当時)と出会うこととなる。

安藤は、すぐに秩父宮のそのお人柄に魅了され、兄のように慕い、秩父宮もまた安藤を弟のように目を掛け、二人は語り合ったという。

昭和3年(1928年)12月24日に陸軍大學校(陸大)の43期に入校(昭和6年11月28日卒業)。

因みに、陸大在学中の成績は、ここでもやはり優秀であったため、卒業にあたり、慣例に反して恩賜の軍刀を与えてはとの議論が教官の間にあった程である。

昭和6年(1931年)11月に、歩三の第六中隊長に任官。(陸軍大尉当時)

因みに、秩父宮が指揮したこの中隊は、当時…部下たちからは敬愛と自負を込めて“殿下中隊”と呼ばれていたようである。

明治35年(1902年)6月25日に、大正天皇と貞明皇后の第二皇子としてお生まれになった秩父宮は、年子である実兄の昭和天皇とは事ある毎に比較をされる関係でもあった。

さらに、実母である貞明皇后は、皇長兄である昭和天皇ではなく、自身と誕生日(6月25日)の同じ秩父宮の方を溺愛していたことは、昭和天皇にとっては、幼少期の記憶として後々の秩父宮との関係において少なからず影響を及ぼしていたとしてもおかしくはない。

秩父宮は、歩三における日々のなかで、ある程度恵まれた環境において軍人となった者たちだけではなく、招集や志願などにより徴用されてくる兵隊たちと泥にまみれ、汗にまみれて日々訓練に明け暮れるなかで、部下である兵隊たちの家庭事情にも気を配り、自分とあまりにもかけ離れた状況下で塗炭の苦しみにあえいでいる人民の実情に触れ、そのことに憂慮されていたという。

こうしたことが人民の窮状・実情をフィルターを通さずには感じることのなかった(出来なかった)昭和天皇との兄弟間の考え方の違いに拍車をかけたことは容易に想像がつく。

昭和天皇最晩年の昭和61年(1986年)~平成4年(1992年)にかけて駐日英国大使を務めたサー・ジョン・ホワイトヘッド氏が、機密文書として作成していた“昭和天皇の来歴や太平洋戦争などへの関与、戦後に果たした役割に関する”報告書の『(天皇の)青年期』の項目なかで、氏は「明治維新における指導者の後継者たちは、カリスマ性のある戦闘的な天皇を望んだものの、皇太子当時の裕仁親王は「内省的で、練兵場より科学実験室にいる方が向いている」ような性格だったと描写し、さらに「将来の軍最高司令官としての軍事教育を受けても、ほとんど熱意を示さなかったようだ」とも記しており、“性格的に天皇を務めるのに向いていなかった”としたうえで、「軍部は天皇が障害となるならば、他の御し易い皇室メンバーにすげ替える心づもりがあった」とする報告書を纏めていたようである。

氏の指摘にもあるように、どちらかといえば陰キャラ的な昭和天皇よりも、スポーツにもご熱心で、バンカラで、陽キャラ的であり、しかも陸軍士官としても優秀な秩父宮への待望論的な思惑が生まれてくるのは至極当然だったともいえる。

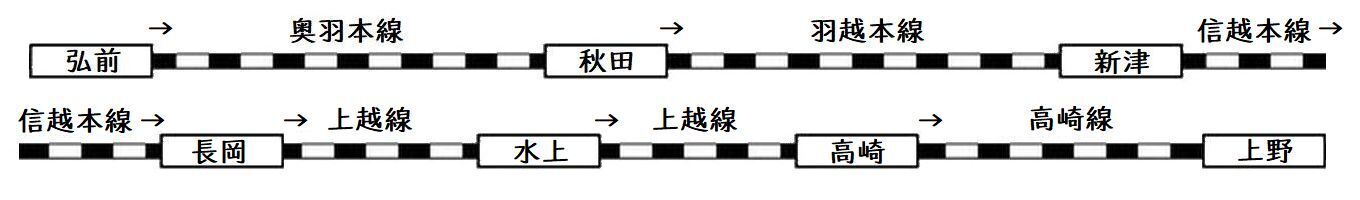

皇道派の青年将校たちから慕われ、また秩父宮自身も西田、村中孝次らを介し北一輝などとも接触を図るなど、彼らに“昭和維新”成就の暁には秩父宮に皇位にお即き願う…もしくは、それに相当する体制を樹立せしめんといった危険な考えが無きにしも非ずとした昭和天皇の内意を汲み、とりあえず、昭和7年(1932年)9月に歩三から、監視下に置き易い陸軍參謀本部第一部・第二課(作戰課)に転補させ、さらに昭和10年(1935年)8月には、青森県弘前市に駐屯する第八師團隷下の歩兵第三十一聯隊の第三大隊長(陸軍少佐当時)に任じ、物理的にも引き離しを図った対抗措置を執ったわけである。

“二・二六事件”の当日(26日)は、その弘前市紺屋町での居住先(菊池長之別邸)にて、午前7時頃に実弟の高松宮(宜仁)海軍少佐からの電話により蹶起の事を知ったとされている。

そして、26日夜半…上官である聯隊長の倉茂周蔵陸軍大佐(当時)の許可(上京理由は“御見舞い”)を得て…ただ、何故か当時のダイヤにおいて、弘前から最も早く上京できるであろうルート(弘前から奥羽本線で青森まで出た後、午後10時発の常磐線経由の東北本線の上野行き急行に乗れば、翌日の午前10時25分に着くことが可能だった)ではなく…午後11時22分(実際には発車が1時間程遅れている)弘前発の大阪行きの急行に特別車両を増結し、長岡から群馬県内廻りの上野行き普通列車に特別車両を増結し直し、以下に示すようなルートで東京に向かっている。

既にこの時点で蹶起の背後には秩父宮がいるのではないかとの噂が宮中や軍の間では囁かれており、この上京行動自体が一層の疑惑の眼で見られるであろうことは承知の上で、なぜ敢えて遠き北の地から上京に踏み切ったのかもさることながら、このような不可解なルートを選択したのかも疑問である。

途中の水上駅にて、東京帝國大學教授で国史研究の第一人者でもある平泉 澄と待ち合わせ、高崎に着くまでの一時間半程、特別車両内にての密談をしており、勿論、この平泉と会うために斯くの如きルートを選択したことは言うまでもないが…

仮に、秩父宮縁故の者たちを思い止まらせることが出来るのは自分しかいないとの決意をもって馳せ参じるのであれば、このような遠回りのルートを取り、かつ、この様な緊急事態下において皇国史観の歴史家である平泉とわざわざ意見を交わす理由が見つからない。

つまり、“後”を見据えたうえで…正統性などに関して史観的立場からの意見を得る動きだったのではないかとの下世話な憶測をすれば腑に落ちなくもない。

27日の午後4時59分に上野駅に到着した秩父宮は、そのまま憲兵隊の護衛を受けて宮中に参内し陛下に拝謁、高松宮とも会談している。

秩父宮が陸大に在籍していた折の教官(昭和5年(1930年)8月就任)であった谷田 勇陸軍中佐(当時)と、この翌日(28日)に面会した際、昭和天皇との謁見につき尋ねられると、秩父宮は一言「叱られたよ」とお漏らしになられたそうである。

平泉との間にどのような言葉が交わされ、また昭和天皇からの“お叱り”が如何なるものだったのかは定かではないが、秩父宮の意思に依る依らぬに拘わらず、安藤の他、野中、坂井、高橋といった、かつて可愛がった部下たちが首魁となっている叛乱部隊の者たちに、いらぬ期待を抱かせるところが無かったとは言い難く、また秩父宮ご自身の性格からも、そうした期待に応えたいとの思いがあったことは想像に難くない。

後述もするが…秩父宮の誤算は、“兄”を甘く見過ぎていたことかもしれない。

宮中に参内してみると、その“兄”は…想定外な程に事件に対し強硬な意志をお示しになられ、自分にも、宮家の者として有るまじき軽率なそれまでの言動に対し、強くお叱りになられたのだと思われる。

そのため、それまでの認識・言動を修正…放棄せざるを得なくなったのではないだろうか。

松本清張氏の言葉を借りれば、これは“まことに利口であった”。

“歩三”は赤坂區役所(赤坂區表町…現在の港区赤坂地区総合支所付近)の一室に大隊本部を設置し、第一大隊長の本江政一陸軍少佐(当時)と同大隊第三中隊長の森田利八陸軍大尉らが蹶起部隊との連絡役となっていた。

28日の午後2時40分頃、歩三時代より親交のある二期後輩のその森田に秩父宮から大隊本部の真向かいにあたる赤坂區元赤坂町にあった秩父宮邸に来るようにとの電話があり、森田は急ぎ参上した。

秩父宮は、森田からの現況説明…特に“歩三”の状況を聴いたうえで、「こうなった以上、野中や安藤を時機を失せず、せめて軍人らしく死なせてやれ、決して叛乱軍にはさせたくない。」と仰せになられたとのことである。

一方の昭和天皇は、事件発生から僅か40分程の午前5時40分頃には、既に御寝所に赴いた侍従の甘露寺受長より事件勃発の奏上をお受けになられ、「とうとうやったか」「全く私の不徳の致すところだ」とお言葉を発せられた後、直ちに陸軍大元帥の軍装にお着替えになられて執務室に向かわれたとのことである。

“とうとう”ということは、昭和天皇ご自身も事件が起こるであろうことは予めお聞きになられていたということになり、それを防げなかったことへの自責の念により“不徳”というお言葉を使われたということになる。

そして、事件発生の第一報をお聞きになられた…まだ蹶起の趣旨の正否もわからぬ時点で既にこの事件を“禍”としたうえで、蹶起部隊に対しては“賊軍”“暴徒”というお言葉を使われており、当初より一貫して極めて批判的で厳しい態度…断固鎮圧の意思を固めて臨まれた。

事件発生から1時間半程した午前6時半頃、丹生誠忠陸軍中尉指揮下の160名程の部隊により占拠された麴町區永田町の陸軍大臣官邸において、香田、村中、磯部らが陸軍大臣の川島義之陸軍大将と会見し、香田が“蹶起趣意書”を読み上げ、蹶起軍の配備状況を図上説明の後、続けて“大臣への要望事項”を読み上げた。

因みに、この“蹶起趣意書”は決行に向け具体的に動き出した2月22日に野中四郎陸軍大尉が草稿を執筆し、2日後の24日に中野區桃園町の北邸において北と村中が筆を入れたという。

この後、香田、村中、磯部ら幹部連がこもるこの陸相官邸が蹶起部隊の事実上の司令部となる。

対応に苦慮し、茫然実質の陸相官邸の川島陸相のもとに、午前8時過ぎになって真崎、荒木、林の三大将と陸軍省軍事調査部長の山下奉文陸軍少将(当時)らもようやく到着。

真崎から「戒厳令を布いて一刻も早く事態を収拾しなくちゃならん」と責付かれ、川島は這う這うの体で急ぎ宮中に参内するも、昭和天皇は「今回の事は精神の如何を問わず甚だ不本意である、速やかに事件を鎮圧せよ」と強い口調で仰せになられたとのことで、川島はここでもまた這う這うの体で退下している。

続々と宮中に参内してきた軍事參議官(荒木、林、真崎、寺内寿一、阿部信行、西 義一、植田謙吉の各陸軍大将、東久邇宮稔彦王、朝香宮鳩彦王の両(皇族)陸軍中将)たちは、事件発生から8時間程した午後1時頃から、川島を招集して非公式の軍事參議官会議を開いている。

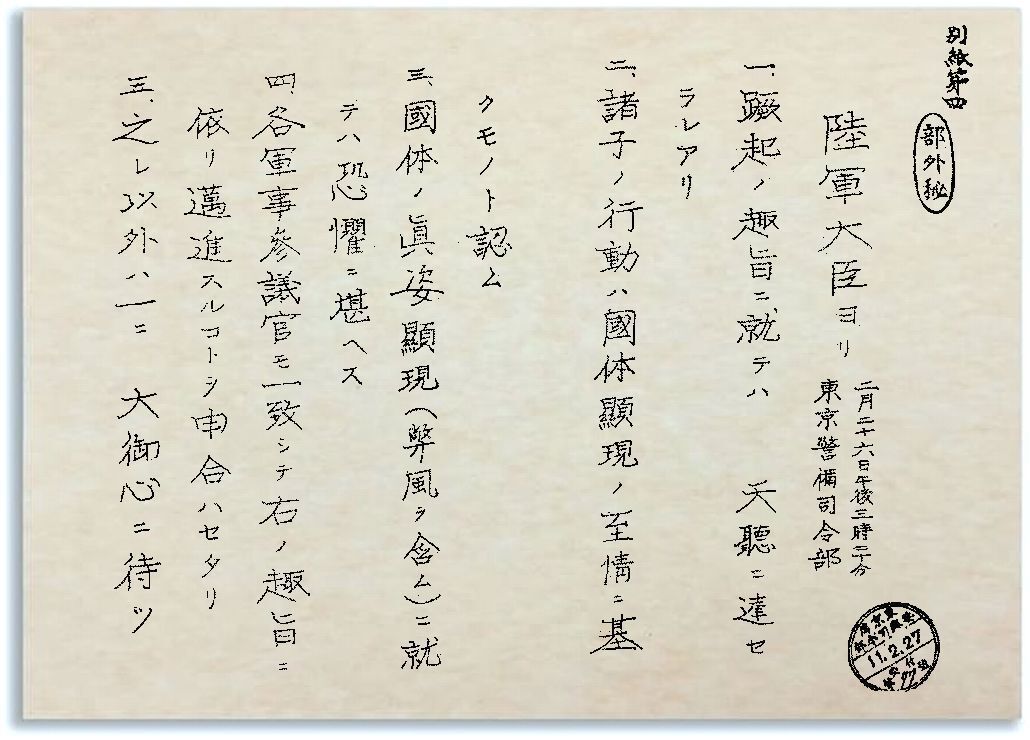

川島より今朝来の事態に関する報告を聴取した後、どう対処すべきかの協議が始まったが、荒木の“皇軍相討つような武力行使は避け、説得により撤退せしむることが刻下の急務”とする案に落ち着き、結局、煮え切らぬ川島は、明確なる鎮圧方針も示せぬまま軍事參議官会議の意向に従い、その説得のための一案として作成された「陸軍大臣ヨリ」の交付を余儀なくされる。

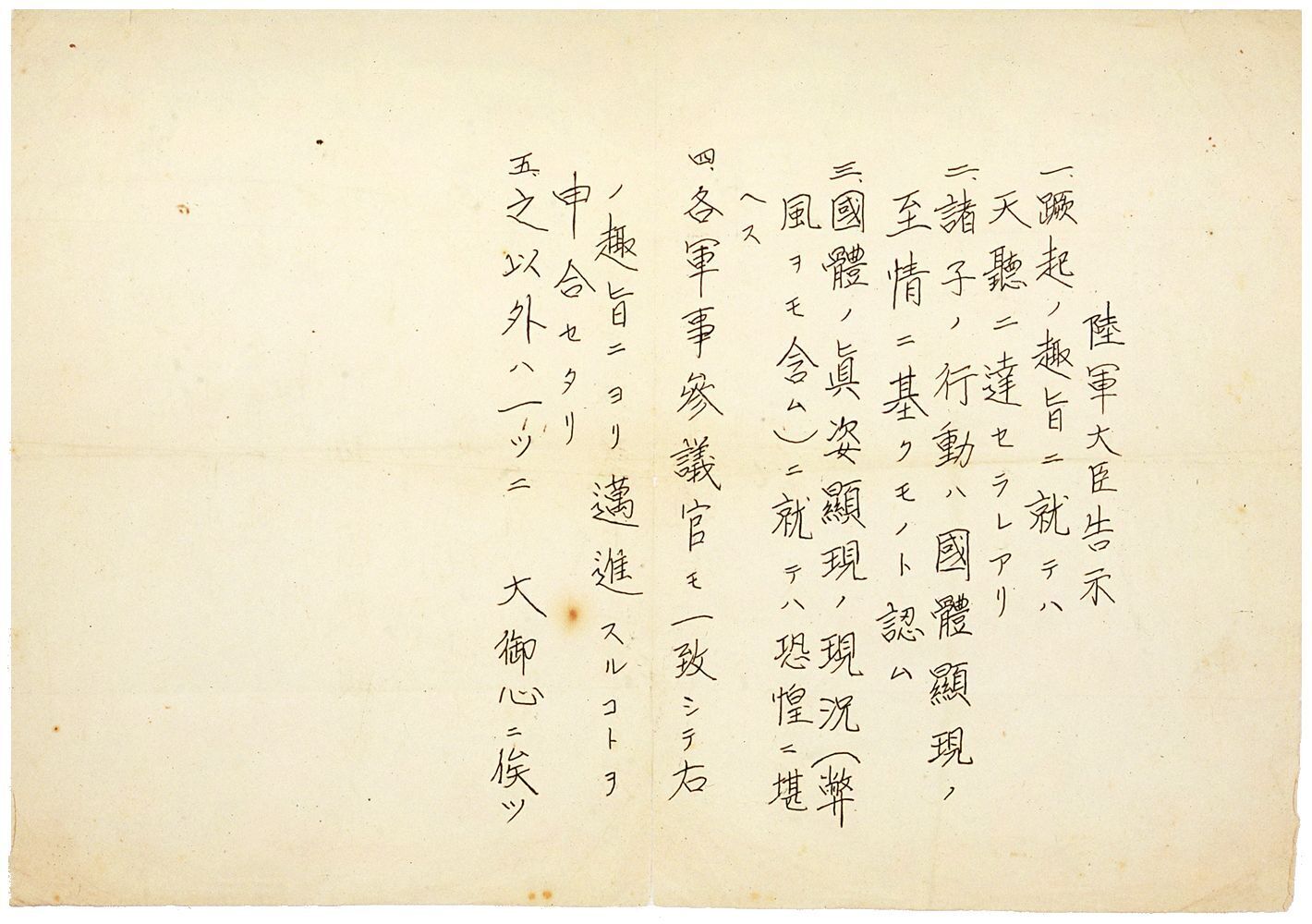

その“原文”に関しては、実は微妙に異なる幾つかの物が公表されているようであるが、この原案は荒木が山下に口述した案を、山下と陸軍省軍務局軍事課長の村上啓作陸軍大佐が協議して作成し、さらに參議官たちからの修正も踏まえて決定されたといわれている。

陸軍大臣ヨリ

二月二十六日午後三時二十分 東京警備司令部

一、蹶起ノ趣旨ニ就テハ 天聴ニ達セラレアリ

二、諸子ノ行動ハ國体顕現ノ至情ニ基クモノト認ム

三、國体ノ眞姿顯現(弊風ヲ含ム)ニ就テハ恐懼ニ堪エス

四、各軍事參議官モ一致シテ右ノ趣旨ニ依リ邁進スルコトヲ申合ハセタリ

五、之レ以外ハ一ニ 大御心ニ待ツ

蹶起部隊の実質的な司令部ともなっていた陸軍大臣官邸に赴いた山下は、上記原案を一部修正した以下の説得用“陸軍大臣ヨリ”を、蹶起将校たちを前にしてゆっくりと三度読み上げたとされている。

陸軍大臣ヨリ

二月二十六日午後三時二十分 東京警備司令部

諸子蹶起ノ趣旨ハ天聴ニ達シアリ

諸子ノ眞意ハ國体顯現ノ至情ヨリ出タルモノト認ム

國体ノ眞姿顯現ニ就テハ我々モ亦恐懼ニ堪ヘサルモノアリ

參議官一同ハ國体顯現ノ上ニ一層匪躬ノ誠ヲ致スへク其レ以上ハ一ニ大御心ヲ体スヘキモノナリ

以上ハ宮中ニ於テ軍事參議官一同相㑹シ

陸軍長老ノ意見トシテ確立シタルモノニシテ

閣僚モ亦一致協力益々國体ノ眞姿顯現ニ努力スへク申シ合セタリ

これを聞いた将校たちは、「我々の行動を認めたということなのですか」と山下に問うも、読み上げただけで一言も答えなかったということである。

この陸軍大臣布告「陸軍大臣ヨリ」の伝達経路は、陸軍大臣より東京警備(兼東部防衛)司令官の香椎浩平陸軍中将に依属され、同司令部參謀長の安井藤治陸軍少将(当時)に電話で通達された後、近衛師團司令部(師團長:橋本虎之助陸軍中将)、第一師團司令部(師團長:堀 丈夫陸軍中将)、東京湾要塞司令部(司令官:弘岡好忠陸軍中将)の三司令官に、先ず電話、同日午後3時30分には印刷された書面も届けられたとされている。

因みに、「陸軍大臣ヨリ」の添付画像は、東京湾要塞司令部に送付され、終戦時の混乱のなかでも、唯一焼却を免れた貴重な原本よりの物ということである。

後に、近衛および第一師團より叛乱軍部隊にガリ版印刷物がバラまかれた時には、その表題は「陸軍大臣告示」とされており、また傍線部分で示すが如く変更された物であった。

その表題の変更もさることながら、注目すべきは二項の“行動”か“眞意”かの点にある。

陸軍大臣告示

二月二十六日午後三時二十分 東京警備司令部

一、蹶起ノ趣旨ニ就テハ 天聴ニ達セラレアリ

二、諸子ノ行動ハ國體顯現ノ至情ニ基クモノト認ム

三、國體ノ眞姿顯現ノ現況(弊風ヲモ含ム)ニ就テハ恐惶ニ堪エス

四、各軍事參議官モ一致シテ右ノ趣旨ニヨリ邁進スルコトヲ申合セタリ

五、之レ以外ハ一ツニ 大御心ニ俟ツ

“眞意”ではなく、“行動”であるならば…“気持ち(真意)”は分かるが的なことではなく…自分たちの“行動”は、国を憂う行為として認められたということになり、かつ天皇陛下の御耳にも、それが達したとなれば、蹶起の目的は成就するに違いないとの期待感が高まってきてもおかしくはなかったからである。

もう一点は、第五項の「之れ以外は一つに大御心に待(俟)つ」という文言にある。

つまり、その“マツ”も…“待ツ”を“俟ツ”にしたことには隠された意味があるのではないか…

「待ツ」には、来たるべき事を心待ちにするという意味合いが含まれているようであり、また一方の「俟ツ」には、事態が起こるのをじっとして待つという意味があるということである。

この“マツ”は、昭和天皇の叛乱軍に対する好意的な意向が既に絶望的なこの時点では、結果論ではあるが、速やかに事態が収拾(撤退)に向かうことを“マツ”という意味を暗に含めた言い回しを苦肉の策として場当たり的に使ったに過ぎない。

こうした同調的かつ同情的で、鎮圧に向けてなかなか本腰を入れない陸軍首脳部に対し痺れを切らした昭和天皇は、本庄 繁侍従武官長を呼び出し「朕が股肱の老臣を殺戮す、此の如き兇暴の将校等、其精神に於ても何の恕すべきものありや」「朕が最も信頼せる老臣を悉く倒すは、真綿にて、朕が首を締むるに等しき行為なり」とのご不快を示され、「朕自ら近衛師團を率ひ、此が鎮定に当らん」とまで仰せになられ、「直ちに鎮定すべく厳達せよ」と厳命されたという。

さらに、勅使を遣わし首謀者たちに“死出の旅立ちの光栄を”との申し出が本庄を介してあった際にも、「自殺するならば勝手に為すべく、此の如き者に勅使抔(など)、以ての外なり」と気色ばまれたとのことである。

昭和天皇の断乎鎮圧に傾注させた背景には、海軍の指針が拠り所となっていたと言えなくもない。

宮中の御學問所に軍令部總長の伏見宮博恭王元帥海軍大将を召された昭和天皇は、海軍の動向につき「艦隊の青年士官の合流すること無きや」とお尋ねになられ、これに対し伏見宮は「無き様」と言上したとされている。

海軍は当初より…五・一五事件の際とは違い埒外にあったこともあるが…陸軍とは違い、“鎮圧”の姿勢を強く見せていた。

海軍の軍令部第一課長で、陸軍との連絡将校も兼務していた福留 繁海軍大佐(当時)は、事件後すぐに麴町區竹平町の憲兵司令部(現:九段合同庁舎付近)庁舎内において…參謀本部第二課長で、陸軍における同立場として昵懇の間柄でもあった石原莞爾陸軍大佐(当時)と面会し、意見交換をするなかで陸軍の真意を測った。

軍令部に立ち戻った福留は、直ちに伏見宮にその内容を報告し…“同情的な態度で説得一本”を方針とする陸軍の様子見的な思惑を鑑み、海軍は“断乎討伐の肚で臨むべし”と意見具申している。

ただ海軍は、陸軍の第一師團が、“彼等ノ言分ニモ理アリ、暴徒トシテハ取扱ヒ居ラズ”とする師團長の堀およびそれに同調する同師團参謀長の舞 伝男陸軍大佐(当時)の動向なども注視し、蹶起部隊との合流も危惧しつつ、また全国で蹶起部隊に続く動きが起きることも警戒し、大本營海軍命令(天皇が裁可)を受けた後は、大分沖で演習中の第一艦隊を東京湾に向け出動させるとともに、鹿児島沖で演習中の第二艦隊も大阪湾に向け出動させ、事件鎮圧のみならず、陸海両軍の衝突への拡大という事態をも想定した動きを見せおり、この単なる青年将校たちによる軽挙妄動と思われがちな“二・二六事件”は、実はかなりの危機性をも孕んだ一大事だったのである。

27日午後4時、旗艦“長門”を主力とした40隻余の第一艦隊は御台場沖に到着し、その主砲の照準を永田町一帯に定めた。

二・二六事件 【中編】に続く…