いつもの党員を名乗るchocolateさんから「中北浩爾氏は黙っていなかった!」のブログにこういうコメントがありました。

中北さんの主張です。

→《 共産党が野党連合政権を作りたいのであれば、「安保容認」が必要だといっている。… 野党連合政権を目指さないのであれば、安保廃棄でも問題はないというのが私の主張である。 》

「国民連合政府」についての志位委員長の記者会見(2015年10月30日)です。

→《 日米安保条約については、私たちは「廃棄」という方針ですが、「国民連合政府」の対応としては、安保条約にかかわる問題は「凍結」するということになります。

「凍結」とは、戦争法廃止を前提として、第一に、これまでの条約と法律の枠内で対応する、第二に、現状からの改悪はやらない、第三に、政権として廃棄をめざす措置はとらないということです。日本共産党としては、日米安保条約廃棄という大方針を一貫して追求します。しかし、それを、連立政府に求めることはしません。これが「凍結」ということの意味です。 》

連合政権においては、日本共産党は政権としての対応として「これまでの条約と法律の枠内で対応する」と述べています。中北さんが何を反論されたいのか理解できません。

『東京新聞』Web版2024年2月11日のインタビュー記事です。

→《 野党連合政権を目指すなら、日米安保の容認など大胆な政策の柔軟化が必要だ。(共産党との共闘を否定する)国民民主党だけでなく、立憲民主党も外交・安保政策の違いを共闘のネックとしている。その場合は中道左派の社会民主主義政党に移行することになる。

日米安保条約の廃棄など急進左派の立場を続け、外から政権を批判するにしても、党勢拡大を望むならば民主集中制を改めた方がいい。 》

《日米安保の容認など大胆な政策の柔軟化が必要だ。…その場合は中道左派の社会民主主義政党に移行することになる。》と述べておられます。

この記述では、「安保容認等の政策の柔軟化」は党としての政策の変更について述べているように読み取れます。後に続く文章からもそう読み取る方が自然であるように私には思えます。

また、中北さんは《 「日米安保条約の廃棄など急進左派の立場を続け、外から政権を批判する」という選択肢にも言及している。共産党が野党連合政権を作りたいのであれば、「安保容認」が必要だといっているのであって、そうでなければ、安保廃棄でも問題はないというのが、一貫した主張である。 》とも述べておられます。

東京新聞webの記述からは《安保廃棄でも問題ない》というニュアンスを、私は文面からは全く感じません。

中北 さんが言っておられるように、記者がまとめた原稿に短時間で修正を加えるだけであるから、意を尽くすこともできないという事情を差し引いたとしても、そのように思いました。

chcolate 03月30日 16:44

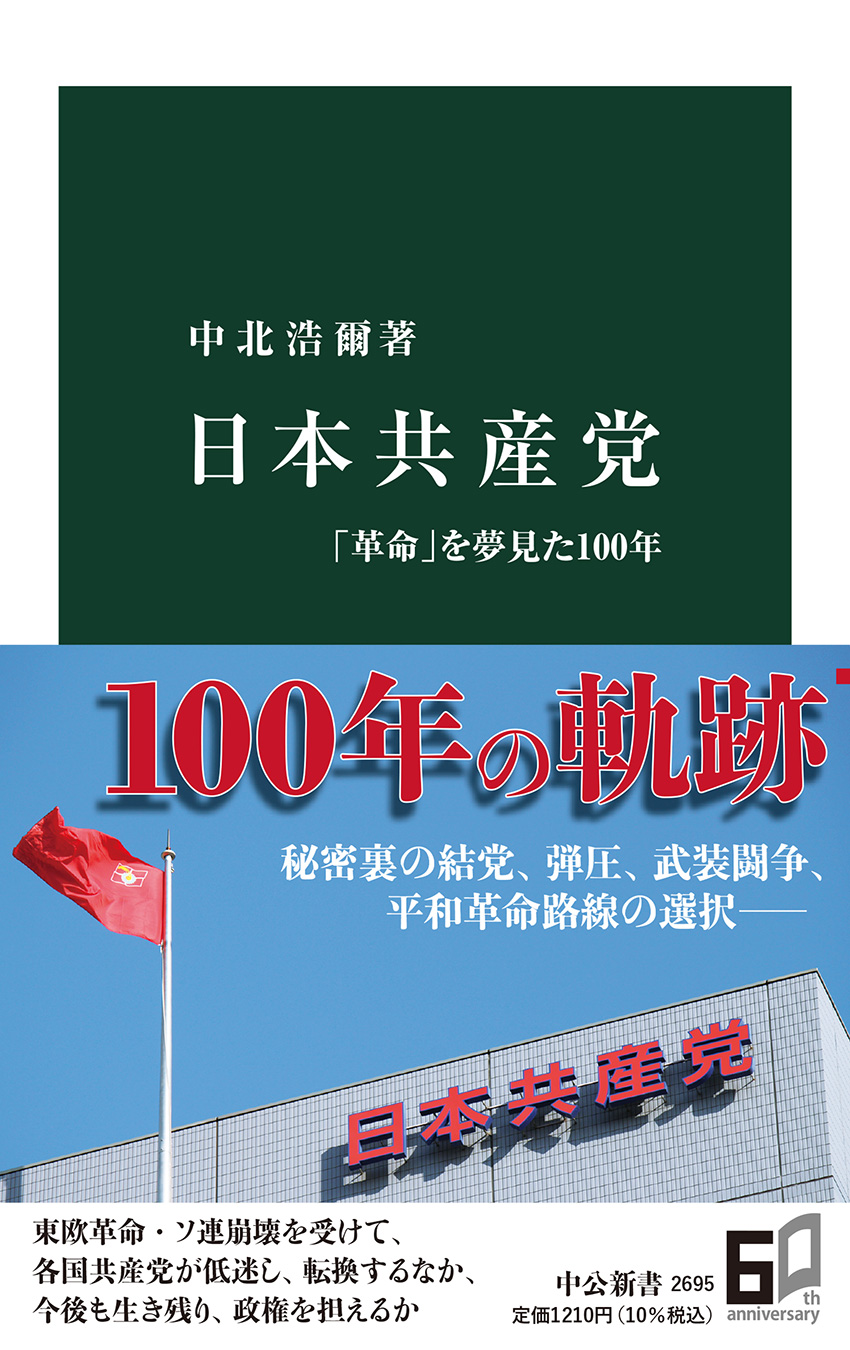

パトラとソクラは、前回のブログの最後に、「心ある党員の方々は、この論争の機会にこの本を読んでみてはどうだろうか? 谷本氏が言っているように、事実に基づいて判断するのがいいと思う」と書きましたが、党員は誰も中北浩爾氏の本を読むつもりもないのでしょう。

中北浩爾氏は、しんぶん赤旗に原稿を掲載拒否されて、どうしても黙っていられなかったのでしょうか?

それはこういうchocolateさんのような党員が、谷本愉氏が中北氏のことを「政治学者として事実にもとづく批判をしているかといえば、そのような批判はどこにもみられない」と言ったら信じてしまうからです。

日本共産党の党員は、常任幹部会の主張を何よりも真理だと信じる癖があり、原典に当たって自分で考えてみようとは思いません。

だから、しんぶん赤旗に中北氏自身の論稿が載る必要性があったのです。

中北氏の名誉のためにも、お節介だとは思いますが、chocolateさんの意見の反論になるような部分をこの本から引用して、解説します。

1.野党連合政権の難しさ

中北氏は、2015年に志位委員長(当時)が提唱し、今も生きていると思われる野党連合政権について、その難しさを2009年の民主党政権の教訓から述べています。

外交・安全保障政策をめぐる野党連合政権の難しさは、二〇〇九年に成立した民主党政権を考えれば、容易に想像することかできる。民主党、社民党、国民新党の三党連立でスタートした鳩山由紀夫内閣は、「沖縄県民の負担軽減の観点から、日米地位協定の改定を提起し、米軍再編や在日米軍基地のあり方についても見直しの方向で臨む」という連立合意を実現すべく、普天間基地の県外移設を目指したか、辺野古への移設計画の履行を求めるアメリカの反対を受け、最終的に断念した。

日本政府の「対処方針」の閣議決定に際して、鳩山首相は県外移設を求める社民党党首の福島瑞穂消費者相を罷免し、社民党は連立離脱に踏み切った。支持率が急落した鳩山内閣は参院選に向けて総辞職を余儀なくされたが、筋を通したはずの社民党も参院選で惨敗し、連立離脱に慎重な態度をとった辻元清美か離党する。民主・社民両党ともに非常に深い傷を負ったのである。

共産党か唱える野党連合政権も、民主党政権と同様の事態に陥らないとはいえない。安全保障関連法の廃止にせよ、辺野古新基地建設の中止にせよ、日米同盟を堅持するのであれば、アメリカの反対を一方的に押し切ることは不可能である。アメリカから拒否されて野党連合政権がそれらを断念せざるを得なくなり、有権者の失望を買い、共産党を含む与党か選挙で敗北する可能性も否定できない。

そもそも民主党政権の失敗の記憶は生々しく、日米同盟の現状維持を図りながら、安全保障関連法の廃止と辺野古新基地建設の中止の二つを実現する道筋を説得的に示さなければ、国民の支持を得て野党連合政権を樹立すること自体、難しい。しかし、そのような道筋をあらかじめ示すことは至難の業である。

このような野党連合政権の困難を考えると、共産党は閣外協力にとどまるのが賢明であるようにみえる。実際、共産党も閣内協力にこだわらず、閣外協力もあり得るという立場をとっている。そればかりか、二〇二一年九月三〇日に立憲民主党との間で合意した「限定的な閣外からの協力」は、市民連合と結んだ共通政策の提言書を実現する限りでの協力にすぎず、すべての政府提出法案の事前審査に参加する閣外協力ではなかった。野党連合政権の中心を担うであろう立憲民主党にとっても、共産党にとっても、これが負担の少ない方法であることは間違いない。

(p.375~)

鳩山政権のもとで、沖縄基地の移設の問題がありました。

連立の一翼を担っていた社民党は県外移設を求め、その主張を変えませんでした。

そこで鳩山首相は、社民党党首の福島瑞穂消費者相を罷免しました。それで社民党は連立離脱に踏み切ったのです。

閣外の主張に閣僚が引きずられる場合、こうなります。

このことから中北氏は、「野党連合政権の困難を考えると、共産党は閣外協力にとどまるのが賢明であるようにみえる」と言っています。

中北氏は外国の事例も紹介しています。

閣内協力であれ、閣外協力であれ、急進左派政党にとって中道左派政党が主導する政権への参加が困難な結果を生むことは、西欧諸国の例から明らかである。イタリア共産党の左翼民主党への転換に反対して結成された共産主義再建党は、一九九六年に左翼民主党を中心とする連立政権に閣外協力し、二〇〇六年には閣内協力を行ったか、いずれの場合も連立政権への支持撤回や離脱をめぐって分裂し、直後の総選挙で大敗した。また、フランス共産党も、一九八一年に続いて九七年にも社会党と連立を組んだが、二〇〇二年の大統領選挙でトロツキストの後塵を拝する惨敗を喫した。

(p.377)

2.連立する場合の政党改革について

また、中北氏は、共産党が野党との連立を望む場合には、外国の事例から政党改革の二つの方向性を提示しています。

ひとつは共産党を名乗っていたイタリア共産党の例です。

大国主義・覇権主義や人権問題を理由に中国を社会主義と無縁の国と批判しながら、依然として同じ共産党を名乗っている。共産主義のイデオロギー的な魅力が減退したのであれば、党首選挙などで参加の要素を高めることか党員の獲得につながるはずだが、民主集中制の組織原則か足枷となっている。野党共闘についても、アメリカ帝国主義と大企業・財界を基本的に「二つの敵」とみなす民族民主革命論が妨げになって、安定した野党連合政権を樹立する見通しを持てないでいる。

日本共産党が路線転換するとすれば、一つの選択肢は、イタリア共産党のような社会民主主義への移行である。

安定した連合政権の担い手になるためには、日米同盟や自衛隊の役割を承認するなど現実化が不可欠であり、平和や福祉の実現を目指しながらも、アメリカや大企業・財界と一定のパートナーシミフを構築する必要がある。議会制民主主義と資本主義など既存の政治・経済体制の枠内で改良に努める社会民主主義政党に変化すれば、野党連合政権は一気に実現に近づくであろう。

現在、日本にも社会党から党名変更した社会民主党が存在しているとはいえ、二〇二〇年末の分裂と立憲民主党への合流により国会議員が半減し、存亡の危機に瀕している。こうしたなか、社会民主主義政党に移行すれば、より中道に位置する立憲民主党などと緊密に連携し、衆議院の小選挙区比例代表並立制のもと、自民・公明両党に対抗する強力なブロックを形成できる。日本政治の構造は大きく変わるに違いない。

(p.401~)

そして、もうひとつは民主的社会主義政党への道です。

もう一つの選択肢は、民主的社会主義への移行である。

民主的社会主義は、マルクス主義を含む多様な社会主義イデオロギーに立脚し、反資本主義や反新自由主義など旧来の階級闘争的な政策に加え、エコロジー、ジェンダー、草の根民主主義などニュー・レフト的な課題を重視する。左派ポピュリスト戦略とも親和性か高く、直接的な市民参加を通じた人々の動員に活動の力点を置く。序章で詳しく論じたように、現在、ドイツの左翼党、ギリシャの急進左派連合、スウェーデンの左翼党、スペインのポデモスなど、ヨーロッパの主要な急進左派政党か、ここに位置する。一九五五年体制下の日本社会党も、これに近い性格を持った。

近年、日本共産党は共産主義を維持しつつも、かつての社会党と同様に護憲や非武装中立を唱え、脱原発、ジェンダー平等、国際的な人権保障などを重視している。その意味で、社会民主主義化よりも障害か少ない路線転換の方向であり、若者などからの支持の拡大に寄与するであろう。

日本共産党は、結党一〇〇年を迎える。共産主義の旗のもと、革命を通じた平等で公正な社会の実現を一貫して追求しつつも、大きな変化を遂げてきた。今後、どのような道を歩んでいくのか。我々はそれに無関心ではあり得ない。

(p.402)

中北氏がこのような提案をするのは、政治勢力としての日本共産党に期待をしているからなのでしょう。

その意味で、共産党にはこれらを善意の提言と受けとめてほしいものです。

3.ロシア革命に始まる共産主義(マルクス・レーニン主義)の問い直しが必要なのでは?

また、民主集中制について、中北氏が「放棄せよ」と言っていると谷本愉氏は言っているが、そんな単純な主張ではありません。

中北氏は著書でこう書いています。

共産党の人事は事実上の任命制であり、党員ですら委員長選挙の直接的な投票権を持たなし天安門事件や東欧革命か起きた翌年の第一九回党大会の際には、民主集中制を見直して党内民主主義を活性化すべき、最高幹部は全党員の直接選挙で選出すべきといった投稿か党員から寄せられたが、いまだ実現をみていない。共産党は民主集中制を近代政党として当然の組織原則と主張するが、かくも厳格に分派を禁止し、強力な党内統制を加えている政党は例外的である。

ソ連の解体から三〇年あまりを経てもなお、日本共産党は民主集中制の組織原則を維持しているだけでなく、科学的社会主義と称する共産主義のイデオロギーについても見直しの兆しをみせていない。

日本共産党か自主独立路線を確立して以降、ソ連や中国の大国主義・覇権主義と戦ってきたことは確かだとしても、革命を成功させた各国共産党がことごとく人権の抑圧など共産主義の理想に反したのはなぜなのか、日本共産党は本当に兄弟党の失敗から無縁でありうるのか、そのものに欠陥があるのではないか、こうした疑問に対して科学的な反論を十分に行っていない。そうである限り、共産党は多くの若者を惹きっけた過去の輝きを取り戻すことかできないであろう。

ソ連研究者の塩川伸明は、一九九四年の著作で共産主義(社会主義)の可能性について次のように書いている。

「負けたのは特定の型の社会主義にすぎない」という人は、往々にして、「社会主義Aは失敗したが、社会主義Bはまだ試されていない」という風に考えがちである。だが、それは社会主義の歴史を踏まえない見方である。一九五〇年代半ばのスターリン批判以降、さまざまな国でさまざまな仕方でスターリン型社会主義からの脱却の試みか三〇年以上もの間続いてきたことを思えば、問題は、「社会主義Aも、社会主義Bも、社会主義Cも、社会主義Dも、社会主義Eも……失敗した後に、なおかつ社会主義Xの可能性をいえるか」という風にたてられねばならない。そして、これだけ挫折の例か繰り返されれば、もはや望みは一般的にないだろうと考えるのか帰納論理である。

(p.398)

ソ連・東欧の社会主義国の研究をしていた塩川伸明氏や和田春樹氏などは、社会主義国がの何が間違っていたのかを真摯に反省した研究者だと言えます。

チェコスロバキアでは、1968年に「プラハの春」という民主化運動が挫折しました。ハンガリーではそれ以前の1958年にハンガリー動乱というソ連の支配に反対する民衆蜂起がありました。ポーランドでは、ワレサはが1980年に「連帯」を組織しましたが、いずれも弾圧されています。

今回の松竹伸幸氏の除名処分騒動は、革命政党の民主集中制のもとで起きており、ダブって見えます。

日本共産党は、ソ連・東欧で起きたことを、スターリンの大国主義や官僚主義の誤りと総括します。中国の社会主義についても天安門事件を批判したということで済ませます。

科学的社会主義(マルクス・レーニン主義)は、①プロレタリア階級が支配する社会、②その過渡期としてのプロレタリア独裁=革命党が主導する政府、③革命党の組織原則=民主集中制の堅持が三位一体です。

中北氏は、日本共産党にとって、科学的社会主義(マルクス・レーニン主義)、共産主義とは何なのかを問い直す必要性を述べているのです。