東浩紀氏と松竹伸幸氏の対談、「訂正できない共産党」の冒頭部分を見ました。

1973年に入党したという松竹氏と、ソ連崩壊の後、選挙権を持ったという東氏の共産党観の違いを聞いて、なるほどと思いました。

宮本顕治氏が資本主義内での民主主義革命を唱えたことや、2000年代に入ってその綱領をさらに不破氏が全面改定して、循環型の党組織を提唱したことなどに「訂正する力」を松竹氏は感じたと言っていました。

それに対して東氏の経験した共産党は、保守化する日本社会のなかで、どんどん左傾化して孤立化し、一貫した主張やブレないことを善とする共産党です。「訂正できない共産党」。

それは、もしかしたらマルクスやエンゲルス、レーニンの思想を党員が把握していないとか、不破氏の本も読んでいないのかもしれません。

今、神戸では元県議会議員候補の東郷ゆう子氏と共産党は除籍問題で裁判をしていますが、東郷氏はもともと議員候補はおろか共産党員になるような女性ではありません。政策や理論なんて知らないし、古典なんてまったく読んでいない。そういう人を入党させて、県議会議員候補にする。東郷氏によると、シングルマザー経験を買われたとか。

東郷氏が選挙に敗れ、灘民商に戻ろうとすると不当解雇する。それに抗議すると共産党は党活動を権利停止する。

東郷氏がそれに抗議して提訴すると、今度は党内問題を党外に持ち出したとして、共産党は東郷氏を除籍処分にする。

それも「結社の自由」だと言う。共産党はそんなところまで来ています。

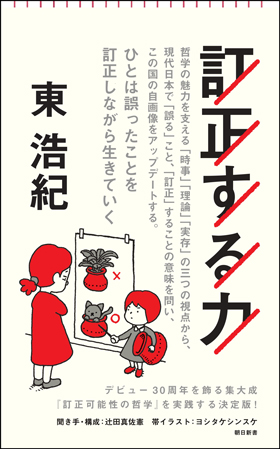

対談に触発されて、東浩紀氏の『訂正する力』を今読んでいます。

東氏と松竹氏の対談のなかで、松竹氏は「自分は中央委員会のなかにいたとき、この政策は正しいのかどうかを提案しては、反応を見て考えた。そういうスタンスで相手と話した方が、相手も何が正しいのか理解できるのではないか」という意味のことを話していました。

松竹氏は日本共産党の政策に異を唱えたのではない。

「核抑止」の考え方を捨てることや「専守防衛」を野党共闘の軸にしようというのは、日本共産党がこれまで出してきた政策を総合すると、野党と折り合える境だろうということでしょう。

不破さんが考えた日本共産党の民主集中制というのは、誰もが中央委員会、幹部会の視点で考えることを目指しているのだと思います。循環型というのはそういう意味なのでしょう。

しかし、多くの党員のなかでは「集中」こそ「革命党」では大事で、それは「常任幹部会」=「常幹」の見解を絶対視する運営になっています。

松竹さんが地区委員会・府委員会の合同調査で弁明した1時間16分56秒を聞くと、実際の党運営がわかります。

松竹さんは、自分が勝訴しても共産党が変わるとは思えない、とも言っていました。

では、何を望んでいるのか?

それは、共産党の中で、今のままではいけないと思う人が増えて、自分たちで変えていこうと思うことなのだと。

松竹裁判とは、悲しい闘いでもあります。