崖に一番近い端の墓石の前に屈み込んでいた銀角が、頓狂な声を挙げた。

「あれぇ!?このご仁のご命日は、宝永六年己丑(つちのとうし)睦月十日…犬公方様のご薨去と同日でござりまするぞ。」

「これ!無礼を申すでない。常憲院様と申し上げよ!」

桃豹殿が眉根を寄せて咎めると、銀角はぺろりと紅い舌を出した。

常憲院様とは5代綱吉公のことである。

銀角は生類憐みの令などという悪法を発布した綱吉公を、庶民を苦しめたからという理由より、忌み嫌っている犬を擁護したからという理由からひどく毛嫌いしていた。

因みに19世紀始めに編纂された『御実紀』※によると、3箇所に建てられた犬小屋のうち、最大規模の中野屋敷は30万坪※にも及び、多いときで10万頭もの犬が収容されていたという。更にひどいことに、年間9万8千両※もの費用を賄うために、江戸市民から「御犬上ヶ金」を徴収していたのだから、綱吉公が暗君と言われ、皆から蛇蝎のように嫌われても致し方ないと言えよう。

※『御実紀』

通称『徳川実紀』。初代家康〜10代家治までに渡る江戸幕府公式の編年体史書。この小説の時点ではまだ編纂されていないww

※30万坪

東京ドーム20個分。

※9万8千両

米の値段10㎏=4,000円で計算すると、元禄小判一両=60,000円

98,000✕60,000=5880,000,000

58億8千万円…

米の値段10㎏=4,600円で計算すると、元禄小判一両=69,000円

98,000✕69,000=6,762,000,000

67億6,200万円

(ーー;)これ、犬のエサ代だぜ…

気働きに優れた金角は、手早く襷掛けして、水桶満たすついでに調達してきた草たわしをちょいと濡らすと、銀角の読んでいた墓石をせっせと擦り始めた。

「これは粟飯原家のお墓でござりますな。」

「名主の粟飯原の墓ならば、鐘撞堂の裏手にいくたりか固まっていたようだが?」

桃豹殿は墓石を覗き込んだ。

「ならば、ご縁者のお墓でございましょうか?」

金角が手を止めて、桃豹殿を仰ぎ見る。

「縁者ならば、こんな奥まった場所に葬りはすまい。…それに、考えてもみよ。こちらのほうが鐘撞堂の墓より遥かに旧いものであろ。」

「ひぇぇ!!90年以上も前の墓でござりまするぅ!」

傍らで指折り数えていた銀角がまたまた素っ頓狂な声を挙げた。その声に驚いたのであろう。竹林から雀がざざっと羽音たてて一斉に飛び立った。

「もし名主殿のご先祖であるなら、何ぞ仔細あって、こちらに取り残されたのやもしれませぬな。」

手際よく苔削ぎ落としながら、金角が呟く。

桃豹殿は頷き、苔の下から現れる文字を覗き込みながら、今朝の若君の話を思い起こしていた。

目を白黒させて朝餉丸呑みしながらの今ひとつ要領得ない話だったが、昨夜、粟飯原本家の娘が訪ねて来たとか申しておったな。何でも仔細ありげな様子で、蔵の在処言い置き、鍵託して行ったとか。名は確か…。

不意に、金角の握る草たわしの下から、「志乃」という文字が目に飛び込んできた。

…あぁ、あの折は「志」の文字しか判読できなんだが、崖下に埋もれていたのは、この墓石であったな。

墓石は全部で12立ち並んでいた。

金角銀角を促して墓裏ブナ林の下草刈ってまとめさせ、倒れかけている孟宗竹払って拵えた筒を墓石の数だけ埋めて、水湛えさせる。

桃豹殿は居並ぶ竹筒に、持参した山百合、木槿、擬宝珠、百日紅、吾亦紅などを彩りよく活けられた。金角が黄玉の火打石を二、三回打ち鳴らすと手妻みたいにぽぅと線香に火が灯り、煙が白く立ち昇った。

三人は墓石群の前に蹲り、手を合わせて暫し瞑目した。ふと目を上げると、何処から迷い込んできたのか、小さな蝶が墓石の合間をひらひら飛んでいる。

随分ふらついた翔び方であることよと思って見ていると、右端の墓石の頭に縋りつくように止まった。

小型の揚羽蝶かと思いきや、錦蝶である。開帳五、六寸ほどの小体な蝶だが、黄色と黒の立縞で後翅外側に紅、青、橙の斑紋がある。

※錦蝶

ギフチョウの古名。

東莠南畝讖(とうゆうなんぽしん) 3巻

現存する最古の動植物図譜

1731(享保8)年〜 1748(寛延元)年間に岐阜県養老町沢田にある真泉寺の住職毘留舎谷(びるしゃや)により描かれたと言われている彩色スケッチ。朱筆は後年、小野蘭山が加えた。

桜咲く頃に生まれて花々巡りて蜜を吸い、半月も経たぬうちに消える生命が、何故この暑い時期まで長らえることが適ったのかと不審に思いながら、艶やかなその紋様見守るうち、桃豹殿は物思いに沈んでいかれた。

線香の燻(くゆ)りが蚊除けになるを幸いと、金角銀角は桃豹殿のお邪魔にならぬよう阿吽狐の如くひっそりとお側に控えている。

古来蝶は、幽世(かくりよ)と現し世を行来するものとされておるゆえ、この錦蝶は、墓の主の使いなのであろうか。地滑りから墓石引き上げて元の場所に据え、崖修繕した礼に飛来したのか、それとも他に何ぞ伝えたきことでもあるのか…。

陽当りよき場所に棲む錦蝶の姿借り、こんな鬱蒼とした日蔭などに飛来するは、何ぞ謂れがあるのであろうな。

錦蝶は丈低いスミレやカタクリの蜜を好むと聞いたことがある。

…カタクリと申せば、以前、お風邪気の若君に片栗粉溶いて差し上げるよう指図したことがあったな。館に備蓄が無うて梅吉が持参したもの使ったとかで質したら、館への坂道下の斜面のブナやミズナラ林の中に堅香子(かたかご)※が群生しているゆえ、たまの要り用分ぐらいは充分賄えると申しておった。

春になれば、この蝶の次の世代もカタクリの蜜求めて数多翔び交うに違いない。

※堅香子(かたかご)

カタクリの古語。

墓の背後護る落葉広葉樹のブナは、秋になれば村長の処の子どもらが落ちた種実を拾い集め、干したものを炒っておやつにしている。取りこぼした種実からは春に新芽が出て、湯掻いて副菜にもなる。

ブナの紅葉期は短くすぐに落葉してしまうが、ミズナラのそれは美しく山肌彩り、伐り出して柾目磨けば美々しい調度となるため、宮大工の冬場の内職に鏡台や鏡架台造り頼むこともある。

ブナとミズナラの間には梅、桃、桜は言うに及ばず、躑躅、紫陽花、百合、椿や山茶花も交じっているので、一年中花活け用に事欠くこともない。自生のものもあれば、人が手入れたものもあろうが、四季折々の恵みを余すことなく享受できるこの地は誠に有難く、寺向こうの山裾に広がる薬草園の収穫量も、桜子姫君や村の子どもたちの奮闘で益々増えて来ている。

ほんにこの隠れ里はよき処よと、桃豹殿は心底から安堵の息をつかれた。山懐に抱かれた人々はおしなべて穏やかで、生き馬の目抜く如き江戸での暮らしとはほど遠い。

気づけば四半刻ほどもうち過ぎたのか、線香はあらかた燃え尽きようとしていた。蝶は相変わらず墓石に止まったままである。

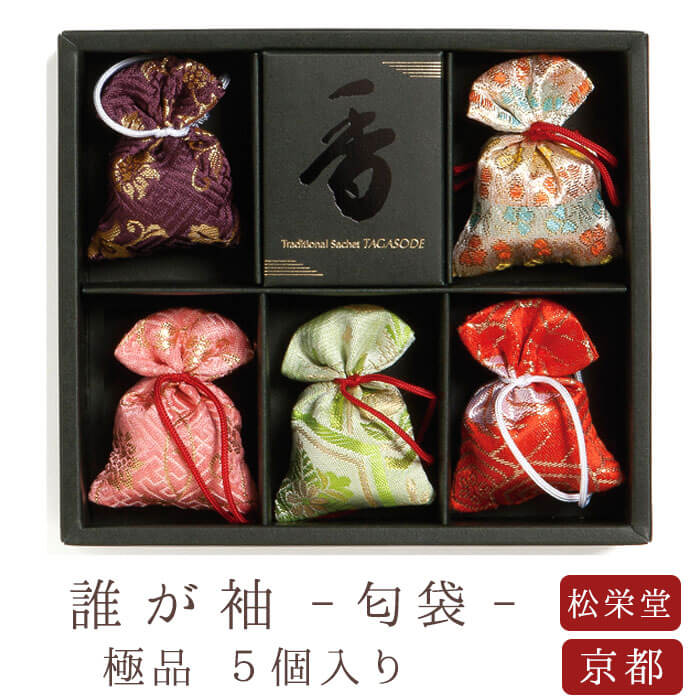

桃豹殿はついと立ち上がると胸元から筥迫を引き抜き、中身の薄様ごと線香の燃えさしに焚べられた。

「あれ!何と勿体なきことを!!」

金角銀角が慌てて止めようとしたが、後の祭りである。

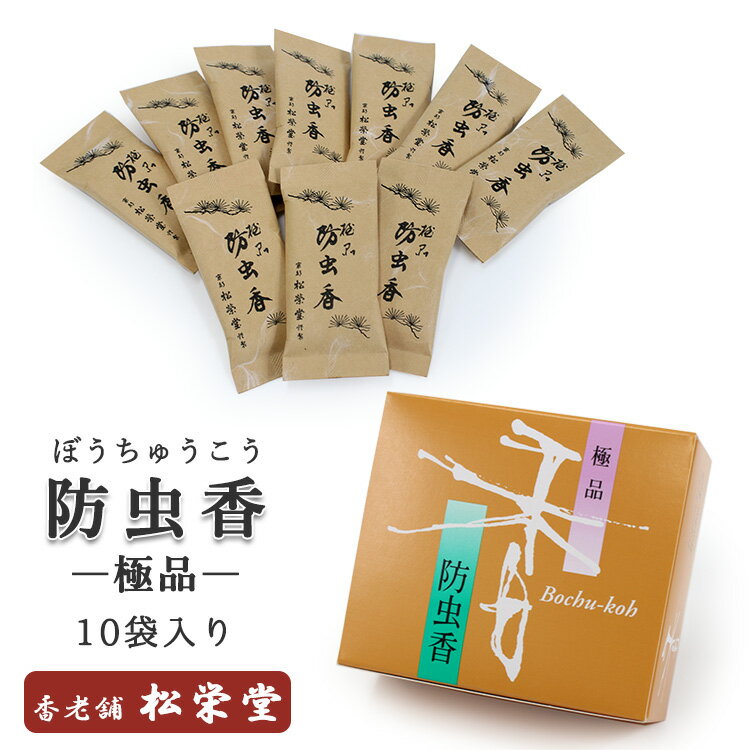

すぐに薄様に火が移り、次いで噎せ返るような伽羅の香りが辺りに立ち籠めた。

その拾壱に続く