昨日の日曜は、初稽古以来、2ヶ月ぶりのお稽古でした。

(コロナの感染拡大防止のため自粛しておりました)

朝から夕方までの1日を使って、たっぷり特別稽古。

日頃の、平日の夜の短いお稽古時間ではできない、

あれやこれやの復習をいたしました。

まずは初座の床にお茶杓を飾り付ける「茶杓飾り」。

飾物五ヶ条の一つです。

入門に続いていただくお免状にあるものですが、

滅多にお稽古しないので新鮮というか(つまりはすっかり忘れてる)。

亭主に所望されて、客が花を生ける「花所望」も

午前に1回、午後に1回お稽古しました。

(花台は代用品で、正式なものではありません)

本日の主菓子は「つらつら椿」(福寿堂秀信御製)です。

つらつら椿とは、『万葉集』の下の歌に出てくる表現のようです。

巨勢山の つらつら椿 つらつらに 見つつ偲はな 巨勢の春野を

(こせやまの つらつらつばき つらつらに みつつしのはな こせのはるのを)

〔訳〕巨勢山の「つらつら椿」―連なった椿の木々、

そして点々と連なって咲く椿の花、

つくづくと秋の椿の木々を見て、思い起こそうではありませんか。

あの巨勢の春の野を。

巨勢山とは、奈良県の御所市あたりにある山です。

ここでの「つらつら椿」の「つらつら」は「列列」と漢字を当てられるようで、

連なるように咲く椿の花を表現しているようです。

その後に続く「つらつらに」は、

「つくづく」「よくよく」という意味です。

同じような言葉を重ねて、リズム感を楽しんだのかも。

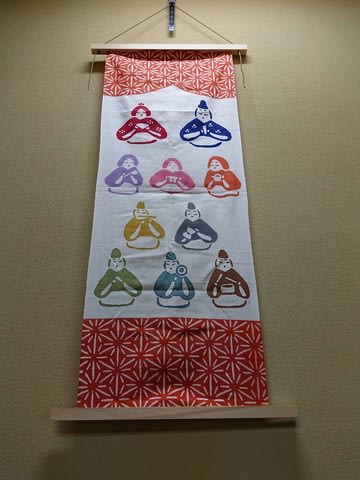

お干菓子の菓子器は3月ということで、お雛様。

お稽古なので、遊びでこんなものも登場。

手ぬぐいを飾って楽しまれている社中のお一人が

持ってきて飾ってくれました。