ピグノーズアンプってなに……?

年寄り仔ブタとあきらめるなかれ

いうまでもなく、金属製のブタ鼻つまみや皮っぽい外装など、その名のとおり仔ブタちゃんを模した古くからある小型アンプの逸品。紹介記事などでよく特筆されるのはその暖かくウォームでいて適度に荒れグセのある、深みさえ感じさせる古めかしくも特徴的なドライブサウンド。なるほど世界中の有名ミュージシャンが人知れずお墨付きをあたえたほどのサウンドではあるのですが、残念ながら構造上、ゲイン共通のワンボリュームオンリーといったシンプルきわまりないコントロール系で、それゆえにヘッドフォン端子さえもついてないといった仕様であるため、心地よくドライブさせるには、日本の住宅事情ではなかなか扱いづらい音量と相応の度胸や腕などが必要となります。また、そのドライブサウンドにばかりとらわれがちですが、このピグノーズアンプ、その特異な構造ゆえにクリーンサウンドの方も、なかなかに甘味のある、知る人ぞ知る見逃されがちな、目立たない長所のひとつでもあるのです。もちろん、クリーンサウンドの出し方としてはブタ鼻そのもので音量を下げるか鼻はフルぐらいにまで上げておいてギター側のボリュームつまみで音量調整するかとなるわけですが、クリーン~クランチ~ドライブの切り替えをいちいちしゃがみ込んで本体のブタ鼻で行うのもおっくうですし、適音のクリーンで心地よく弾いているのに知らず知らずのうちに「ミュッ」とギター側のつまみに触れてしまって予期せず飛び出る結構な音量に「おおおっっ?!」となってしまったりなどもしばしば。仕様として電池駆動も可能であり、ちょっとした路上や公園など屋外でのミニライブとかでドラムプレイヤーと合わせたりしながら使うぶんには必要充分、むしろ快適な音量なのですが、自宅でメインの練習用アンプとして用いるには一転、なかなかに扱いづらく、使い勝手のいいほかの小型アンプなんかを使っているうちに、いつの間にやらサビたりガリったり、経年がすぎると基板自体にけっこうなダメージがきていたり、なんてことも。

数十年ほどのつきあいにもなる自分の仔ブタちゃんも使用する機会がめっきり減り、ひさしく鳴らしてみたりするとあきらかに出音が劣化しはじめていたりして、こんなちっさい基板なのになんでじゃろ? というか、そもそも基板ってもの自体に、なにか電子機材の品質劣化を引きおこす具体的な理由があるのやもしらんと思い立ち、ちょろっと調べてみたところ、そもそも、基板材としてその構成に必要不可欠な電子部品のひとつ、「電解コンデンサー」なるものの性能そのものに寿命があり、すべての家電やもろもろの電子基板は、この「電解コンデンサー」の経年劣化がもとでダメになるとのこと。家電やらクルマやらの10年限界説は、どうやらそのほとんどが、わりとここに起因しているそうな。もちろん環境や使用状況などによってその寿命にもかなりの個体差は出るらしいのだが、長年ひとつ屋根の下で同居している仔ブタちゃん、せめて鳴ってくれているうちに、なんとか通常の練習用室内アンプとして適時での活用がしやすくなるような、ベンリな改修改善の方法はないものか。いち度、せめてヘッドフォン端子でもつけられたらベッドサイドアンプとして使えるんだけどな~、なんて考えてネット記事を頼りに背面のアウト端子を交換加工してヘッドフォン端子へと改造したりもしてはみたのだが、残念ながらヘッドフォンからでは、「あの」仔ブタちゃんの特徴的な、ふくよかな丸みのある音は出てくれない。これはやっぱ箱鳴りが必要なんだな~、となると、自宅でまっとうに鳴らすには、やっぱりゲインボリュームの増設かな~、なら、トーンのつまみもほしいよな~。けど、筐体(箱)に穴あけたくないし、電子工作なんかシールドの配線ハンダぐらいしかやったことないし、中卒ジジイのレベルでは、そもそも基板やら電子機器とかの知識が、まったくないからな~。なるほど古いヤツだけど、それなりに愛着もあるから売るにも捨てるにも忍びないし、とりあえず例の「電解コンデンサー」だけ新品に交換しちゃおっかな~。音は変わっちゃうだろうけどな~。そもそも、ネットに出てくるようなあちこちカタチがかわってしまうほどの大胆な改造なんかじゃなくて、なんか簡単に扱いやすくなるような仔ブタの改造方法って、あってもよさそうな気がするけどな~。いや待てよ、いっそそこらのミニアンプの回路、ごっそり移植しちゃえばどうなのかな? う~ん、手放すぐらいなら、いち度それもやってみようかな~、なんてことをぼんやりと考え、そこそこ忘れない程度に心にとめておいていたところ、ある日「386自作ギターアンプ」なんて動画つきのネット記事を見つける。へぇ~……、と調べてみると、なかなかどうして、記事も動画も画像なんかも、いっぱい出てくる。基本となる中身はスモーキーアンプ……これって、ちっこいくせにチューブアンプ顔負けの音質なんでホテルで鳴らすにゃちょうどいいんだって昔、キースがほめてたってやつだ。ほうほう。部品も少なくカンタンにできてアイデア次第でエフェクターなんかとも同梱できる程度の大きさか……これ、いけるんじゃね?

そもそもピグノーズ

暖かい、こもった、くぐもった、ウォーム、ブーミー、イナタい、ブルースに合う、古いロックにぴったりなサウンド……等々、音質表現としてはもはや賛辞にさえ近い幾多ものを言葉を、しかも世界中から送られているこの仔ブタちゃん。なるほど海外生まれで設計思想も構造も基本発売当初のまま引き継がれていて、シンプル操作だからこそなのであろうチープなのに質のいい、それどころか、それが逆にある意味本格的とさえいえるほどのドライブサウンドの追求がなされております。これ、どうやら当時の小型アンプの系統に課せられていた商品化にむけての大前提みたいなもののようで、フェンダーのチャンプや各社の古い小型のチューブアンプ系などは軒並みこの設計思想に準じており、その数少ないボリューム類とシンプルな設計をして最上の音質を引っぱり出そうとするあまり、それぞれがそれぞれに、こりゃあだだっぴろい大陸の一軒家でしか鳴らせられんわ、ってほどの音量が、結果的に付与されていたり。もっとも、その枯れっけのある暖かい音質から意外やハーモニカプレイヤーの方々からも人気があったりする系統のアンプでもあるのですが、やはりそちらでも、屋外プレイや録音用もしくは、いまだに海外ニーズなどがメインである模様。まあ、ここではその音量やワンボリュームゆえの使い勝手の悪さなどはいったん置くとして、まずはそもそもピグノーズ。

どうにかこうにか完成にまでこぎつけた386仕様のアンプ基板を、一枚はそのまま小型スピーカーにつなげて小箱に組み込みギターアンプ単体として運用し、一枚は仔ブタちゃんのスピーカーにつなげて双方あれこれといったんチェックしてみたところ、ピグノーズの持つその音質のナゾが、ぼんやりとですが、いろいろとわかりました。かんたんなところでは、高効率すぎないスピーカーをあえて採用してトーン回路もあえてつけず、極力簡略化することで音のハリと深みを最優先とさせているチープな基板に、見た目以上にしっかりと密閉されている、えらく頑丈な分割式の箱……。これらは、実は「小型アンプの弱点であるハイをやたらと上げさせないための工夫」なんですね。不思議なもので、ギターとアンプの関係には特殊な周波数、というか音帯みたいなものがあって、とりわけ振幅幅のおおきい、つまりピッキング時の弦揺れパワーが一番おおきくなる12フレットあたりを数本ほど複弦で弾くと、チープな作りの小型アンプでは「音負け」する現象が起こるんです。その負けているものがスピーカーなのか基板なのか、ICなのか筐体なのかわかりませんが、「歪み」ではない、「音としてこのエネルギーを再現できんませんでした」的な「耳に気持ちよくない歪み」が現れるポイントのようなものがあるのです。もちろん、ボリュームをしぼったりスピーカーの径を大きくしたりすると解消するので単なる部品間でのマッチングの悪さなのかもしれないのですが、これ、なぜかトーン域を下げても解消するんですね。もちろん、もとから5インチクラスの径を持つ仔ブタちゃんのスピーカーユニットでならば意図的に出そうとでもしない限りそうめったには出現しない現象ではあるのですが、3インチ程度の小型スピーカーを使用し自作したミニアンプの方で全つまみをフルまで上げっぱなしにしたまま弾いていたりすると、おや? っと思ったころに、フツーに発生していたりしてします。もともと、スピーカーは特性的に、径が小さくなれば小さくなるほどハイが強調されてしまう傾向にあるものだそう。つまり、……いえ、おそらくですが、ピグノーズアンプのあの音質は基板や部品、スピーカーや筐体とのマッチングなどからくるただの偶然の産物などではなく、あの音質になるように、なんとか「いやな歪み」ポイントが出現しないように練りに練られて生み出された、至高の製品なのではないか、と。そして、これがフェンダーやアリア、キクタニやダンエレクトロなどの電池駆動併用式でさらなる小型ハンディ化を売りにしている現行各社のミニアンプ系のボディ材がなぜか総じてプラスチック製であり、そのプラスチックボディゆえのガラガラした共鳴音をさえ利用してでも増やさしめている歪み重視の音質傾向で、クリーントーン系のサウンドなど、もはやさほどに重要視されていないゆえんなのではなかろうか。

たのしい、かわいい、おもしろい。魅力たっぷりミニアンプ。それでいて、パロディアンプとしてならばそれぞれ充分すぎるほどに基本性能自体は高い。ただ惜しむらくはやはり、プラスティック外装によるその音質か。けど、コストを思えば、それも無理からぬ話。そりゃあこのサイズですもの、手作業ででもない限り、木製でなんか作れません。しかしこれらミニアンプ、変換プラグを活用してデジタルプレイヤーのイヤフォン端子につないでスピーカーがわりに鳴らしてみると、これがびっくり、さながらレコードプレイヤーなみの「デジタルでは再現できない音域」とされているあの耳ざわりのいい高音を、なぜか再現してくれます。ステレオ/モノラル、3.5Φ/6.3Φとそれぞれ同士を変換しなければならない必要性がありますが、これ、音質的にはホントにおすすめ。また、ミニアンプ側のヘッドフォン端子を、今度は逆に通常サイズのアンプにつないでギターを鳴らしエフェクター的にこれらを使ってみても面白いです。とくにフェンダー社のミニツインあたりをピグノーズとかにつないでみると、なんともそれっぽい音が……(笑)。

また、仔ブタちゃんをあらわす特徴のひとつとしてわりと挙げられている「フタをあけて鳴らすと別物アンプのようにハイが出る」といった音質変化も、自作したミニアンプをピグノーズ風フタ付き筐体としてさらに改良し、先と同じようにちまちまと試してみると、音の粒子のような、音が実体物として具現化いるような存在に気づかされます。本来、スピーカーという機構は前方にだけ音を発信しているわけではなく、さながら空中で爆発した爆弾の爆風ようにすべての方向に音を拡散放出しているもの。それをより前方に発信するように工夫されているからこそあの三角錐のコーン形状があるわけなのですが、それも電灯の明かり板やストーブの金属背板などとおなじで、全方向に放出されているものを更にカサや金属板などでおおってやることで、背面に向かってしまうわずかな光量や熱量をも、さらに任意の方向に向きなおすよう集めなおしているにすぎません。つまり音も、「スピーカー後方から出るしかない音の粒子たちは箱を密閉されると出口をもとめてぶつかり合ってしまい、次第次第にハイをけずりあってしまう」のです。なので、筐体(箱)のフタを開けたりすきまを作ってやると、そのすきまから、けずり合っていない高域を持続させたままの音の粒子たちが、そのままハイのある音質で飛び出してくるわけなのですね。なんか、ちみちみとフタやらトーンやらをいじりつつアンプを鳴らしたりしていると、「なんだよこの箱、出口どこだよどこに作ってあるんだよ! さっきまでここ開いてたじゃねーかよ押すなよおまえ!」と、音の粒子たちが押し合いへし合いしながら出口探しているような光景が目に見えてくるような気がしてきて、なんとも面白い感覚が味わえます。

つまりピグノーズ、「この音が出るアンプ」ではなく「この音を出すためにちゃんと設計されたアンプ」なのですね。広大な大陸で生まれ、音量や使い勝手などを考慮する必要もなかったからこそ生みだされた、貴重な音質。ですがそれでも、ちったあ島国の住宅事情にも気を配っておくれよう、とお思いのギター弾き方々も多いはず。そういえば、それゆえなのか、その後ゲインやトーン回路を付属させたちょっと大きめボディの大人ピグ(?)も販売されてひゃっほうっ、なんて喜んで購入してしばらくはウキウキと使っていたりした覚えもあるのですが、なんか出音が固くてうるさいだけに思えてきてしまって、わりとはやい段階で使わなくなってしまいましたねえ。やはりピグノーズの「あの音」は、仔ブタちゃんモデルでなければ出せなかったなにがしかの理由が、あの小さいボディのどこかに、如実にあったのでしょうね。あの大人ピグ、たしか仔ブタちゃんと違って密閉式ボディではなかった記憶がありますし、すぐに廃番になったようでもありますし……そういやウチのあれ、どこやったんだっけ?

ノーマル直結ではこんな感じ

ギターやアンプなどのボリューム操作では、数字のメモリがついていれば数字のメモリを、起点となるマークがあれば、マークを起点にグルリを12指針の時計盤の読みに置きなおして何時あたりと表記するのが通常一般的な方法となっておりますので、仔ブタちゃんのつまみで言うのなら、その起点マークを鼻先上部のとんがった部分として、話を進めていきたいと思います。つまり、スイッチOFFの鼻位置で12時ちょうど、フルUP状態で10時~10時半ごろという表記。

先述しました通りゲイン共通ワンボリュームといった仕様ですので、左にひねればひねるほど、音量とともに歪み具合も自然と増していく仕組みです。またそのレベルも、シングルPUかハムバッキングPUか、またPUのホールピースと弦までの距離や各PUの有しているパワーポテンシャル、果てはギターの形状などにより音量やつまみの操作感もわりと変化してしまいますので、たとえば「この位置ならこの音とこの音量」がおなじタイプのギター同士を弾き比べてみても、必ずしも、そっくり共通して仔ブタちゃんから出てくるわけではありません。カンタンにいえば、テレキャスとレスポールなど、ギターの種類はもちろんPUとの関係性なんかで音量も出音もそれぞれ微妙に変わっちゃうよ? ってアンプです。まあ、ボリュームオンリーとはいってもだいたいの操作感でしかないという仕様なのですが、

①クリーンサウンドは2時~2時半ほどまで。音量は「日中の一軒家ならかろうじて楽しめる」レベル。

②3時~4時、5時あたりでクランチと呼べないこともない、なる~い歪み。音量は「日中の一軒家でご近所宅からの視線を気にしながらもなんとか鳴らしていられる」レベル

③5時~8時、気持ちよくドライブしてくれる歪み量。音量は「もはや日中でもご近所さん宅にまる聞こえ、たとえ温厚なおじさんおばさんでも機嫌によっちゃ苦情かイヤミもの」レベル

④8時~もはやフルドライブで音質変化なし、気持ち音量ぐらいはコントロールできているかな程度。「日中の一軒家で室内の空気の震えが体感できて5分も鳴らせば怒り出すご近所さんが現れてもおかしくない」レベル

と、こんな感じ。つまり、小型といえど「日中の、しかもよほど広い一軒家ででもないと鳴らすこと自体はばかられるのではないだろうか」ぐらいの音量が、シールド一本で飛び出してくるアンプです。さきにも触れしましたが、ヘッドフォン端子を増設して使っても出音に「あの」箱鳴り感がないため仔ブタちゃんらしさのない、カリッとした固くてつめたい出音となりますし、幾多ものエフェクターをつなげて重装備させてでも最高最良の音質にこだわりたいのだというのなら、それはそれで、べつに仔ブタちゃんで鳴らす必要性そのものがないのではないか? といった疑問が生じてしまいます。またピグノーズ、きれいなクリーンサウンドもしっかり使えるポテンシャルも秘めているというのに、そのクリーンの出せるつまみ範囲の、異様な回転域の狭さ。これも、なんとか改善したい点。本来仔ブタちゃんが持っている優れたクリーンサウンドとドライブサウンド、これらの小音量化を具体化することができれば、うちの仔ブタちゃんあたりもまだまだ使えるし、その他手持ちの機材なんかも、もっともっと簡略化することができるだろうに……。

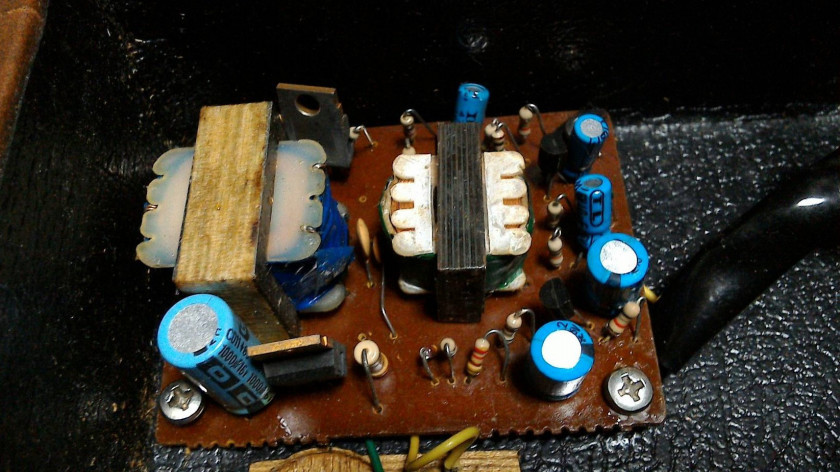

うちのピグさん。外周沿いに大小6個ある水色の円柱形のものが電解コンデンサー。色や柄、サイズなどはメーカーによりけりだが、形状は、いずれも同じ。経年基板の不調原因のひとつ。新品時ならば長短2本ある足線の長さや、すでに基板部上で使用中のものでも、画面左下のもののように、2本あるどちらかの足側表面に必ずつけらている色違いのライン帯の有無などによって、それぞれプラス側とマイナス側を見分けることができる。そう、なにもむずかしい話ではないはずなのだが、……なんで間違えたんだろ? ちなみに、足が短くてライン帯のあるほうがマイナス側。画面右下のものなら右側に、そのすぐ上のものは下側に、それぞれマイナスの足がある。

夢想妄想

経年劣化の基板。その原因の一部である電解コンデンサーも元気なものへと交換してしまうと、とうぜんアンプからの出音も、元気なものへとかわってしまうはず。ならば、このまま使うことなく腐らせてしまうまえにいっそもう手放してしまうか、自分好みに改修、改善してしまうか。プランとしては、小音量化はもちろん、歳のせいか最近弾いてて不思議と楽しいクリーン重視のサウンドで、ピグっぽいドライブサウンドも小音量のままばっちり出せて箱そのものは極力いじらずいまのままの見た目で、……まあ、そんな、いくら欲張ったところで、キリがないわなあ。

しかし、上記のうちでもなんとか「日中の一軒家」くくりだけはハズしたい。一日中気兼ねなくダラダラと、いままで覚えたフレーズなんかを思い出し思い出ししながら、日の暮れるまで、それこそベッドサイド(枕もと)に置きっぱなしにしてあるお気に入りのアンプで、気の向くままに、眠くなるまで好きに気ままにぺろんぺろんと、ギターを弾いていたい。それがピグノーズであるなら見た目もサイズも、お気に入りの度合いなんかもぴったりなんだがと夢想はしていたが、まさかそんな、小型でさえあればドシロウトでも比較的カンタンに、ギターのアンプが自作できるものとは知らなんだ。

目標

①小音量化

②クリーン重視

③元気な仔ブタサウンドも小音量で極力再現

④いざとなったらすぐにノーマルに戻せる程度の改造範囲

⑤ゲインボリュームの追加

⑥トーンボリュームの追加

⑦上記を内蔵、無理なら別体ASSY化

以降、ネット記事とYouTubeをあさりつつアイデアを練る日々に。あれこれ悩んだり堂々巡りしてみたりをぼんやりとアタマの中で繰り返すわけなのだが、それはそれで、わりと楽しかったりもするもので(笑)。

P-Ⅱ 捨て仔ブタ……

……えー、さく日。とあるバンドのスコアを探していただけなのに、ヤフオクのワナにハマって新同品の仔ブタちゃんが安価にて売りに出されているページに出くわしてしまい、これが送料込み、筐体下に若干の傷はあるものの、完動品のアダプター付きでなんと¥1500。もはや状況は、電信柱の下あたりに捨てられた幼い仔ブタちゃんがシクシク泣きながら、誰かからの救いを待っている状態に近い。すでにヘソクリも底がしれてしまっている状況なのだが、……若仔ブタ、購入。

ほんと出音はすこぶる良いのだけれど、仔ブタちゃん、ノーマルのままだと日本の住宅事情にはわりと不向きなんです。いちおうオーバードライブなどのエフェクターを第二のボリュームつまみがわりに噛まして使う小音方法もあるにはありますが、クリーンが良すぎて造りがドシンプルなぶん、特徴的な「あの」出音は、使用するエフェクターの影響をまともに受けてしまってさながら別物アンプのごとく跡形もないほどにまで激変してしまいますしね。

にしても、わかっていたことながらも、やはり若い仔ブタちゃんは、下から上まで、すんごい元気な音が出ますね。また、出音がすこ~し軽くなったような感じ、持ちまえのネバり気から、どこかしら湿気が取れたような若干ヌケがよくなったような、気持ち明るい感じになっているようです。あと、クリーンサウンド時での音量幅が、若干広く取られていますね。……これ、いいんじゃないでしょうか? もちろん「あの」枯れっ気も暴れっ気も見事に健在で、ちょっと弾いてみただけでも、すこぶるそそる音色です。仔ブタちゃんお得意のいわゆるブルース系やロック系はもちろん、16でのデタラメカッティングとかテキトーカントリーリックとか、ハムでやってもシングルでやってもどちらもばっちりハマりますし、若仔ブタ、これは非常に良い進化をしていると言えそうです。外装面では、うちの年寄り仔ブタと比べるとすこし、フタにすき間ができる程度にその密閉力が弱くなるよう設計され、そのぶん、開閉部分を斜めにカットすることで、密着面積の方をあげている模様。また、トレードマークである金属鼻からは六画のイモネジが消え、単純な差し込み形式に変更されております。また、デザイン上仕方なかったのか、その鼻の取り付け位置が旧型にくらべ、数ミリほどですがわずかに出っ張った仕様となっていますね。色目も若干色白となっているようですが、こちらは2台並べてみないとわからないレベル。ハンドル部分にも心持ち角度をつけるなど基本設計自体に変更はないものの、音色も使い勝手も、微に細に、より向上されていて、しかも、これはかなりのレベルで良心的な改良のみがなされているバージョンであると言えそうです。えー、しかし、まあ、その、音量は、やっぱり3時以上に回してしまうと……しかも回せば回すほどすこし、元気がありすぎるような……。

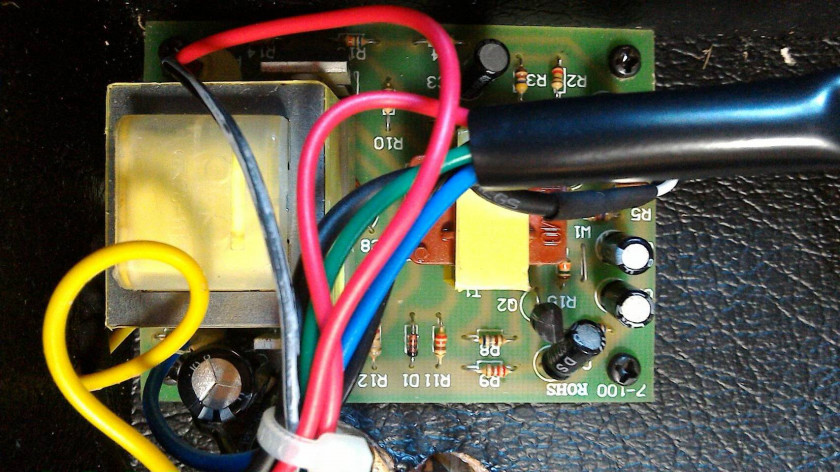

はい、新ピグくんの基板です。なんで盤面迷彩柄になってんの? と思いきや、なんと現代風のプリント基板に変更されているんですね。また、基本の構成自体は同じような感じですが、やはりそれぞれ採用されている部品はすべて新しい規格の品となっている模様です。ちなみに、仔ブタちゃんの回路系は新型旧型ともに黒いスティール性の金属ステーで覆われておりますが、それぞれビスをはずしてマイナスドライバーの先っぽで「うりゃっ」とやれば本体からハズれます。写真の本体裏面、基板部側のカバーステーなんかはわりときっちり収められておりますので、蝶番側の一本ビスのあたりから「うりゃっ」とやるほうが、作業はカンタンです。あとはコード束である黒いチューブの留めゴム部分をずらしてはずせば無事ステー部分のみが取り外せます。いちおう、基板部むき出しであるこの状態のまま使っていても、まったく不具合ありません。アダプターやスペア電池、シルードなど、仔ブタちゃん内部に特別なにかを収納する予定がないのなら、べつにこのままの使用でもOKなようです。また、本体正面、電池側も各ビスをはずして「うりゃっ」すれば電池ボックスもステーもはずせますし、こちらもコード束の留めゴムをずらしてやれば、ステーは単体のフリーとなります。どちらも粗雑な扱いさえしなければ、誰にでもカンタンに作業可能です。どうぞおヒマな時間にでも、れっつとらい。

はてさてコイツをどうしたものか。やはり小音化とさらなるクリーン化はどうにか成したい。が、残念ながらいま以上の知識もなければ学もないし、う~ん、困ったものです。

新旧2台の仔ブタちゃん。あえていま、ノーマルな状態としてどちらかを選べと言われれれば、現行品であろう新型のほうを購入しますかね。ボリュームを上げまくりさえしなければ、なんか、ピグはピグとしてピグのまま、そのまま、より曲調を選ばずにプレイできるスタイルへと進化しているように感じます。まあ、古いほうがもはや、年寄りすぎるだけなのか、ただの気のせいだったりするのかもしれませんケレド。でも、「改」となった今ならば、より使うのは間違いなく、なじみの年寄り仔ブタくんのほうでしょうね。ノーマル仔ブタちゃんのクリーン~クランチサウンドもなかなか捨てきれるものではありませんが、音量の問題と、やはり「386」の、あの秘めたる実力を知ってしまうと……。まあ、さしあたって時間をみつくろいつつ、アレのアレとアレをアレすればクリーン化&小音化できないだろうか? ってなセンを考えているのですが、……。

……まだすこし、ページの更新、続けます?

P-Ⅱ とりあえず、やってみた

「386」制作でわかったことのひとつ、ボリュームポットの番数変更は抵抗器の番数変更とおなじ意味であるという点。すなわち、ポットの番数を小さくすれば、そのつまみの変化量も小さくなるということ。ならば思いきって、仔ブタのポット番数を小さくしてみてはどうだろう? 意外とすんなりクリーン化するのではなかろうか。

仔ブタちゃんのポット番数はスイッチ付きの50K。手持ちには386ギターアンプ用に購入している、同じくスイッチ付きの10Kポット。そのまま交換すると本体逃がし分のグラウンド線も張る必要があるので面倒くさいため、まずは仮組みテストのみで様子見。結果、……音量、歪み感、操作感ともにおおきな変化はなし。なんか、出音の芯だけが痩せてしまって音圧が薄くなっただけ。くわえてもう一点、スピーカーを小型のツイン仕様としてみてはどうなのだろうとも考えたのだが、こちらは残念ながら、いまのところ筐体スペースにふたつ入るほどの小型スピーカーが手持ちにないし、入るほどのものがあったとしてもツイン用に取り付けスペーサーを別途自作する必要が。また、実は仔ブタちゃん、シンプルハイパワーである分ボリューム上げるとノイズを拾いすぎるきらいがあり、下手なエフェクターの接続なんかも、わりとその餌食となりがち。小音量でつなぐか「やったら高価なヤツ」をつなぐかしないと、場所や時間帯(?)なんかによってはフツーにラジオ電波までひろっちゃう、なんてこともしばしば。で、旧ピグでひと時よくつかっていた手法のひとつにVOXのヘッドフォンアンプ「アンプラグ」をエフェクターとトーンコンソールがわりに仔ブタに接続運用する、なんて方法もあるにはあるのですが、こいつを新ピグくんでも試してみたところ、ちょっとボリュームあげてみただけで、まあ、ノイズがすごい。新ピグくん、やはり旧ピグにくらべ、回路系がどこかパワーアップされているとみて間違いないようですな。で、それがさらにノイズを呼んでしまうと。

さて、どうしよう。エフェクター系は旧ピグ以上に嫌うようだし、やっぱ基板を解析できるだけの知識がないと「ノーマル改」レベルでの小音量化、クリーン化はむずかしい模様。でもまあ、それがわかっただけでも収穫か。それに旧ピグではブタッ鼻がイモネジ固定方式だったためにポットをはずす作業自体がおっくうだったが、こいつなら、ポットまわりも、わりと好きにいじれそうな気がする。もっと小さいスイッチ付きポットを探すか2段ボリュームにでもしてみるか、「386」なりを内蔵しちゃうか、どちらにしてもまあ、まずはしっかり、構想から練らないとね。

ピグポット。こいつが仔ブタのシンボルともいえるボリュームスイッチ機構のヒミツ。番数は50Kで、右端の黄色いラインと端子の合間に張りつくように装着されている小さくて黒いチューブ状のものが熱収縮チューブの収縮「後」。となりの白ラインと黒ラインはカッターナイフでタテに切り込みをいれて剥き、すでに熱収縮チューブを取り外した状態としたもの。ポット下部のミドリ線あたりが電源部からつながるスイッチ機能。旧仔ブタにくらべて、配線の取り付け方法が少し雑になっているような気が……。

P-Ⅱ あれのアレをあれ

アレのアレとアレをアレすればクリーン化&小音化できないだろうか? ……昔から考えていたのは「ギター側のボリューム操作で音量と歪みがどうにかなるんなら、ピグ内のINジャックあたりにもうひとつボリュームポットつけてやってもギター側ボリュームとおんなじ効果になるんじゃないかなあ。あとはスピーカー側に抵抗器噛ませて微調整してやれば、う~ん」といったこと。さしあたって5KのボリュームポットなんかをINジャックと鼻ポットのあいだにかませてみると、けっこうな量のノイズが増えただけで音質にはほとんど変化なし。ふむ。では、上記のようなノーマル鼻ポットから数十番台レベルでの番数交換どころではなく、もっと思い切って抵抗の番数を大きく変えてみてはいかがだろうかと、なじみの固定式ではあるものの、今度は手持ちのうち最大の番数差となる1MΩの抵抗器を、さきほど同様ノーマルボリュームの端子位置に噛ませてみる。

……やったあ。

試奏はジャパンエピフォンの老カジノ。すこ~し音量がありすぎる気はするものの部屋弾き専用の小音&クリーン化としては充分〇。出音も悪くない。ピグのクリーンそのもので音量調整もしっかり可能と悪くはないのだが、ふと耳にさわるものが。……やっぱり、ノイズが多い。これはP90系だからだろうかとハムPUギターでも試してみるが、いち度気になってしまうと、どうにも耳が拾ってしまう。つまり仔ブタでは、いや、もっと厳密にいうと、新型仔ブタではやはり、全体としてパワーを持たせているために旧ピグよりもノイズを拾ってしまう模様。その感じ方としては、クルマやバイクなどのエンジンの回転数におけるトルクピークやパワーピークの関係性を想起してもらえればわかりやすくなるような気がする。出だしのトルク感がクリーンで歪みが深くなるにつれてピークポイントへと向かう感じ、つまり、同じエンジンで低速から高速まで全域でのモアパワーを追求しようとしているあまり、排ガスや騒音、つまり、ノイズ対策が犠牲になっているといえるような構造。そう、少しブタッ鼻を回すだけですぐに歪む特性のため、「……まあ、どうせ歪ませて使うんだろうし、これなら少々ノイズあってもわかんねんじゃね?」とされたのだろう、実際、ブタッ鼻6時程をこえるまではノイズなどさほども気にならないわけだし、それは抵抗器噛ましてクリーン&小音化した場合でも、ほぼ同じ傾向にある。ところが、クリーン&小音化してしまうとブタッ鼻全開でも「ちょっと部屋で弾くには、音大きいかな~?」といったレベルなので、逆にブタ鼻6時あたりでは、まだ心地いい音量には若干もの足りない感じがするほど。う~ん、これはおしい。箱内部と配線をアルミホイルなどでしっかり包んでノイズ対策してやるか、はたまたあまり気にせずこのまま使うか、いっそ仔ブタのオリジナル基板でのクリーン&小音化策を、すっぱりあきらめるか。これがまた、弾き比べてみてはじめてわかったことなのだが、音像の解析能力は仔ブタの基板より、自作した「386」のほうがわりと上なのである。いや、双方ともにおまえら兄弟かってぐらいよく似た音色ではあるのだが、クリアさでは「386」の方が、仔ブタよりもいくらか「お兄さん」といえる関係性なのだ。いや、これ、マジで本当なのだから仕方がない。……う~ん、ちょっと困った。

ポットに直接1MΩの抵抗器。ハンダが雑なのは作業が真冬時期であったために指先がつめたくて面倒だからと横着し、この状態のままチマチマとコテ先だけあててくっつけたから。このあと、もう、鉄カバーは使わないであろうがために電池ケースだけ左右に組み付けて、残る配線はむき出しのままとして稼働させてます。もっとも、電池電源もさほど使ったことないのですが、まあ、ピグですし。音色としては全域まさしく仔ブタのクリーン、ボリュームフルテンあたりで薄く歪みが入るほど。音量は「一軒家の室内で日中テレビみながら弾くにはちょっとボリュームしぼった方がいいかも」レベル。シングルPUギターでのブタ鼻6時~8時あたりなら夜でも弾ける程度です。相手がソリッドギターならばこれだけでも充分ピグノーズクリーンのいい音出してくれますが、セミアコやシンラインあたりでは「386」仕様の方が、よりエアー感は高いですね。また、上記のようにノイズを気にするか否かはギター次第、個人次第といったところ。そちらも「386」の方が断然クリーンです。だからまた、もっといい方法はないかいなと、ヘンに考えちゃうんですよね~……。

あれのアレをあれ。でもまあ、相対的にとらえるならば作業もカンタンだし、手前ミソな話だけど方法論のひとつとして試してみるには、すげえ効果高いんじゃないかなあ。うん、1MΩの抵抗器をお持ちでピグ仔ブタの小音化&クリーン化を目指している方々におかれましては、ぜひいち度やってみてください。これほんと、ノイズさえ耳にあたらなければその高い効果に、けっこうびっくりすると思いますよ。材料となる抵抗器も、数十~百本ほども入っているのにひと袋百円ほどですしね。あと、たしか別項目でも記したかとは思うのですが、バリバリにドライブさせたピグサウンドのまま小音化させたいだけの場合、上段のポット写真とおなじ要領で、スピーカーのプラス端子直前に400Ω~1KΩぐらいの抵抗器を噛ませると出音のみがそのまま小さくなります。ただ、基板やポットとピークパワーとの関係性がモロに崩れてしまうため、パリッとした「音の張り」自体は薄くなります。この「音の張り」をキープしたまま、ピークパワーを維持したまま小音化したい。できれば、クリーンアンプとして使えるように。それが本ホームページの核心。「音の張り」やピグのクリーンサウンドにそれほどもこだわらないのであれば、数番かの抵抗器をそろえてスピーカー前でつないでためし、好みの音量となる番数の抵抗器をみつけて組み付けておくだけでOKです。

さあ、どうしよう。たらふく時間をかけてこうまでこだわってしまったからには、もうすこし考えてみますか……?

ひょっとすると、あのおっぱずしたままのふたつの黒いスティールカバーって、ピグ内部のノイズシールドの役目とかもあるのでしょうかね? そう思ってふたたび付けなおしてみたところ、気持~ちノイズが引いたようにも。また、同じ9Vアダプターでも使うアンペア数の差によって、これもノイズ量に違いが出ているような。う~ん、やはりちょっと内部のノイズ対策、きちんとやってみようかしら? なんて気になってます。ノイズさえ気にならなければこちらもわりとハイも出て枯れっけのある、なんとも捨てきれない良い音なので。

※へっぽこさんのSNS初出品となる利用ホームページ「Ameba Ownd」が今季をもって急遽仕様を変更し、データ量の減少とページ枠の現象から無料公開分は縮小限定となるとのことですので、その内容だけ、まるっとこちらのブログページへと移植させていただきました。

まったく、困ったもんだ。

3/11