やはり日本の主要メディア(主にテレビ局)が報じている内容はほぼ全てが嘘であり、ロシア軍が圧倒的に優勢であることは明らか。

岸田がやったことも全て無駄になるのだろう。

ウクライナ支援国で儲かっているのは資源価格高騰と自国通貨安の恩恵を受けた商社と、一部の軍需産業ぐらいであり、国全体として見れば大変な損失を被っている。

また、岸田はウクライナの保証人になってしまっており、ウクライナが債務不履行に陥った場合に世界銀行の損失を負担することになっている。

・ウクライナのシュミハリ首相は20日、世界銀行から15億ドルの融資を受けると発表した。日本政府が保証を提供するという。

・「世界銀行の執行役員理事会は15億ドルのウクライナ救済・復興開発政策融資を決定した。この借款は日本政府によって保証されている」

・「ウクライナが債務不履行に陥った場合、日本は利子を含むIBRDの損失をすべて負担する」

JBPressの記事と英国防省の分析では全く逆の内容になっているが、少なくとも、この戦いは日本の主要メディアが伝えているような「3年続く」とか「10年続く」といったことはないのだろう。

ソ連崩壊後のNATOは軍需企業が衰退したことで弾薬量や生産能力を落としていたが、ロシア側はそうではなかったらしい。

また、この戦いは代理戦争だという声がよく聞かれるが、これはロシアとNATOの代理戦争にはなっておらず、NATOはウクライナを支援してはいるが直接戦っているわけではない。

しかしロシアはどこかを支援しているのではなく直接戦っている。

それによってロシアの持つ潜在的な軍事力がやっと見えてきたということのようだ。

そしてロシアの軍事力を軍事費を元に評価していたことで過小評価してしまったことも敗因だったのだろう。

【参考】

ウクライナ軍は、弾量も火砲数も約10倍と言われる優勢なロシア軍の火力と堅固な陣地帯に阻まれ、攻撃戦力を消耗している。退役米陸軍大佐のダグラス・マグレガー氏は、ウクライナ軍の累積戦死者数を約30万~35万人、戦傷者等を合わせた損耗は約60万~80万人に達したと見積もっている。

マグレガー氏によれば、昨年10か月間にロシア軍は約1200万発、1日平均約4万発を射撃している。今年に入ってもロシア軍は、1日1.2~3.8万発、平均2.5万発を発射している。ロシア軍の砲弾・ミサイルの開戦前の備蓄量はNATO見積りの約3倍、緊急増産能力は約2倍だったと米軍も再評価している。NATOはロシア軍の戦争準備態勢を過小評価していたと言える。

ロシア軍の、GPSと連動し精密誘導された各種遠距離ミサイル、ロケット砲、火砲、迫撃砲などの火力が、偵察衛星、ドローン、偵察兵などからもたらされたリアルタイムの目標情報に基づき、目標確認から数分以内に精密誘導され指向される。ウクライナ軍の損害の約75%が、これら遠距離精密誘導火力によるものとみられている。

匿名で取材に応じた米軍関係者は、大国が関わる戦争で必要な弾薬数について、米国がウクライナ紛争から「教訓を学んでいる」と説明。必要な弾薬数は予想より「はるかに多かった」と認めた。米国では1990年代、ソ連崩壊を受けた国防費の削減により、国内の軍需企業が大幅な減産を余儀なくされ、その数は数十社から数社にまで激減した」と報じている。

・ウクライナ反転攻勢は弾切れで頓挫、ロシア軍大攻勢で戦争終結へ

・ロシア、砲弾不足か 英国防省指摘 ウクライナ南部、激戦続く

※JBPressでは「一部では、策に窮したウクライナ側が、放射性物質を散布するダーティーボムを使用するのではないかとの懸念が出ている。」という記事が出ている。

ロシアが原発を攻撃する理由があるとは思えないが、一部メディアではロシア軍にそういった計画があると報じている。

【参考】

【参考】

ロシアのウクライナ侵攻開始から8日で500日となった。ウクライナは6月上旬に反転攻勢に乗り出したが、地雷原や砲撃などロシア軍の激しい抵抗に阻まれて苦戦する。進軍は想定より遅く、反転攻勢後に奪還した領土はロシア占領地域の0・1~0・2%にとどまる。ウクライナは空軍力で劣り、空爆の犠牲を抑えるため戦力を温存。強力な欧米供与兵器の到着を待ち、ロシアの防衛線突破を狙う。

まともな人間であれば「他人の保証人にだけはなるな」と教えられているものだが、どういう形であれ、岸田は日本政府として何の関係もない紛争当事国のウクライナの保証人になってしまった。

当然、国民としてはそんなことを認めてなどいないが、自民党政権を信任しているのは日本国民だと言われればそれでお終いなのだろう。

ウクライナは元々政府が腐敗していることで知られているが、戦時中であり、ロシアに勝利することなど不可能なウクライナが世界銀行(IBRD)から受けている融資の返済などできるわけはない。

既に76億ドル(約1兆1000億円)の資金提供をしてきた日本だが、世界銀行の融資機関である国際復興開発銀行(IBRD)が被るであろう損失も保証するという約束を勝手にしてしまっている。

欧米諸国はゼレンスキー政権を支援はしているが何らかの協定や条約などの「調印」などはしていないのだろう。

つまり、法的拘束力のある形で契約しているわけではない。

しかし、岸田はゼレンスキー政権と「特別なグローバル・パートナーシップに関する共同声明」を発出したり、ゼレンスキー政権の保証人になったりしており、恐らく契約しているという扱いになってしまうのだろう。(共同声明に関しては法的拘束力はないが両国を事実上拘束する)

やはり、この岸田という人物は麻生が言うような偉大な業績によって後世に名を残すといったことはあり得ない話であり、とんでもない〇〇な人物として日本史上の汚点になるようにしか思えない。

【参考】

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。 法的拘束力は持たないが、その内容は両国を事実上拘束する。

さらに、今度は台湾有事の方が現実味を帯びてきている。そうなればその海域のシーレーンが封鎖され、日本人は飢え死にすると言われているが、流石に飢え死にするところまではいかないまでも、今度は無関係とはいえない地域での紛争によって日本国民には更なる苦しみが約束されている。

そして本当に自民党を支持している層というのが今も存在していることも事実。

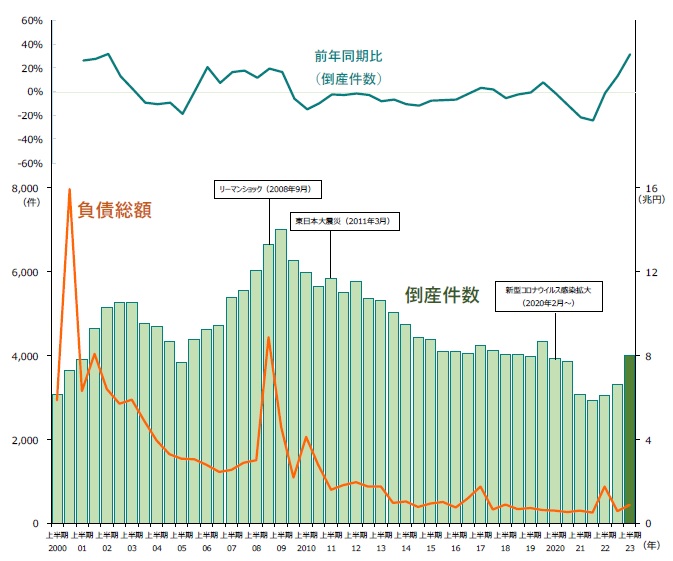

岸田政権はカネの使い方が下手な印象を受けるが、これから発生するであろう日銀の損失、GPIFの損失、市中銀行の損失、様々な積立金に手を付けたことによる資金不足、少子化対策の予算、ロシアとの関係悪化に伴うインフレの問題、生活保護申請数の増加、倒産件数増加、労働力不足、さらなる防衛費の増額、アメリカや中国の金融危機・不況、等もあり、日本国内で多くの資金不足が懸念されており、増税は避けられそうもない。

(これにウクライナ支援によって生じる世界銀行の損失も負担するのであれば、そのための予算など用意していないのだから、それによる増税もあるのかもしれない。)

宮沢氏

「『サラリーマン増税』うんぬんといった報道があるが、全く自分は考えていない」

「党税調でそういう議論をしたことは一度もないし、党税調会長の私の頭の隅っこにもない」

岸田首相

「よかった」

などとやり取りした岸田政権だが、今後、岸田政権はどう責任を取るつもりなのか注目される。

【参考】

業種別にみると、14年ぶりに全業種で前年同期を上回った。『サービス業』(前年同期774件→958件、23.8%増)が最も多く、『小売業』では、「飲食店」(同208件→378件)が上半期としては2020年(398件)に次ぐ過去2番目の件数となった

主因別にみると、『不況型倒産』の合計が3197件で、2年連続で前年同期を上回った。

・追記

15億ドル(2170億円)の借款で日本政府はウクライナの「保証人」になってしまったが、もしそれに関わった官僚が「それは15億ドルについて保証するという意味です」などと主張しても、それは通らない可能性がある。

保証人になったということは単なる資金提供とは違うのだから、ウクライナ政府がもっと世界銀行から借りて全て踏み倒した場合、世界銀行は日本にその損失の負担を要求するのだろう。

なぜこれまでのような資金提供ではなく保証人という形を取ったのかについてもっと慎重になるべきだった。

「『ブレトンウッズ機関の枠組みの中でウクライナ融資の主な負担を担っているのは国際通貨基金』であり、世界銀行は『提供される援助の支出の目的を監視しているだけだ』だと指摘した。」

という記事があるが、厳密にはウクライナ政府は主にIMFから融資を受けているらしい。

つまり、IMFがもっとウクライナ政府に借金を背負わせるとその分が日本の負担になるのだろう。

そしてその金額が膨らむほどIMFは利子を多く受け取れるということを考えているのかもしれない。

・追記

日本政府は民主党政権時代にヤヌコーヴィチ政権時代のウクライナと「日本・ウクライナ・グローバル・パートナーシップに関する共同声明」を発出している。

しかし岸田はゼレンスキー政権と新たに「特別なグローバル・パートナーシップに関する共同声明」を発出している。

これはその当時のウクライナと今のウクライナは異なっているという認識になるのだろう。

何より重要なのは、民主党政権時代に共同声明を出したウクライナはヤヌコーヴィチ政権時代のウクライナであるため、紛争状態にはなっていなかった。

岸田と共同声明を出したウクライナは紛争状態にあり、しかもそれが激化した後なのだから、そういう点で相当大きい違いがある。

つまり、日本は紛争状態にある当事国と直接関わる形で支援しており、明らかに紛争に対して中立ではないという立場を表明してしまっている。

岸田によるそのような行動が国益にかなうものとは到底思えないし、日本の立場上、相応しいとも思えない。

この紛争に関わったことでエネルギー価格高騰に伴うインフレや金銭的な負担等を強いられているが、なるべく早く停戦するなりしてこの状況を打開しなければさらに大きい負担がのしかかってくるようにしか思えない。

米軍の関係者もウクライナが全てのロシア軍を追い出すことは事実上不可能であるような発言もしているが、ウクライナ政府としては何を信じて戦い続けているのかもこちらから見ていると全く分からない。

恐らくこのまま続けていればウクライナ側がさらに悲惨な事態に陥るのだろう。

日本・ウクライナ・グローバル・パートナーシップに関する共同声明(仮訳) (kantei.go.jp)

日・ウクライナ首脳会談|外務省 (mofa.go.jp)

・追記

経済的な結びつきの強い国と戦争なんてできないが、また自民党の一部の政治家は身勝手なことをしてしまっている。

中国はアメリカにとって最大の貿易相手国(金額ベース)であり、中国に進出しているアメリカ企業もかなりある。

アメリカは中国との貿易額を減らしておらず、特に輸入依存度が高いのだから、アメリカはロシアとの関係を終わらせることはあっても中国との関係を終わらせることはないはず。

だからこそ日本に対処させようとしているのだろうが、一部の自民党の政治家は日本が捨て駒として利用されることを歓迎しているような言動を取り続けている。

【参考】

ジェトロがグローバル・トレード・アトラスを基に、2022年の中国の対米貿易(ドルベース)をまとめたところ、輸出額は前年比0.9%増の5,815億6,471万ドルと、3年連続増加したものの、微増にとどまった。輸入額は1.0%減の1,776億5,315万ドルで、2019年以来3年ぶりに減少。これにより対米貿易額は0.4%増の7,592億1,786万ドルと微増し、3年連続の増加で、前年に続いて過去最高を更新した。

/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/UI2ABSRHM5J3PFSUCV72TFNYXY.jpg)

/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/ZOU47CZ6NVJMDMIH4REW6AVAII.jpg)

:quality(50)/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/N6B46ZBMDVJ6NKDUFREQFGPGDU.jpg)