オカルトサイトに書かれている記事ではあるが、プーチン大統領は貧しい家庭出身ではなく、実はロシア帝国時代から続く貴族の末裔だと言われている。

プーチン大統領の祖父であるスピリドン・イワノビッチ・プーチンは貴族の妾の子だったためにサンクトペテルブルクでも屈指の高級ホテルである「ホテル・ロンドン」で15歳頃から働き始めることができ、その後、33歳で「ホテル・アストリア」の料理長になれたのだという。

「ホテル・アストリア」はラスプーチン、レーニン、スターリンといったロシアの大物達がよく利用していたと言われ、ロマノフ王朝300周年記念で建設されたサンクトペテルブルクの最高級ホテルであり、今も5つ星ホテルとして営業している。

(サンクトペテルブルク建都300周年に合わせて2002年に全館リニューアル)

毒殺を恐れていたスターリンがスピリドン・プーチンに絶大な信頼を寄せていたのは単に腕が良かったからというだけではなく、その出自も関係しているらしい。(スターリンには主に別荘で給仕していたと言われている)

また、中央政府がモスクワに移された時にスピリドン・プーチンも一緒に移っている。

プーチン大統領は実際には庶民の学校である第193小学校に通っていたのではなく、特権階級のための特別な学校である「リツェイ」と呼ばれる名門学校に通っていたらしい。

プーチン大統領の祖父が貴族の妾の子であるという噂が真実なのであれば、父親は誰なのかということになるが、「ホテル・ロンドン」の所有者だったグルホフスキー将軍説、ロシアの名門貴族だったプチャーチン家説、など諸説あり、定説はないがプーチン家が庶民ではなかったことだけは確からしい。

プーチン大統領はそういう人物だからこそよく古い話を引き合いに出すことがあるのかもしれない。

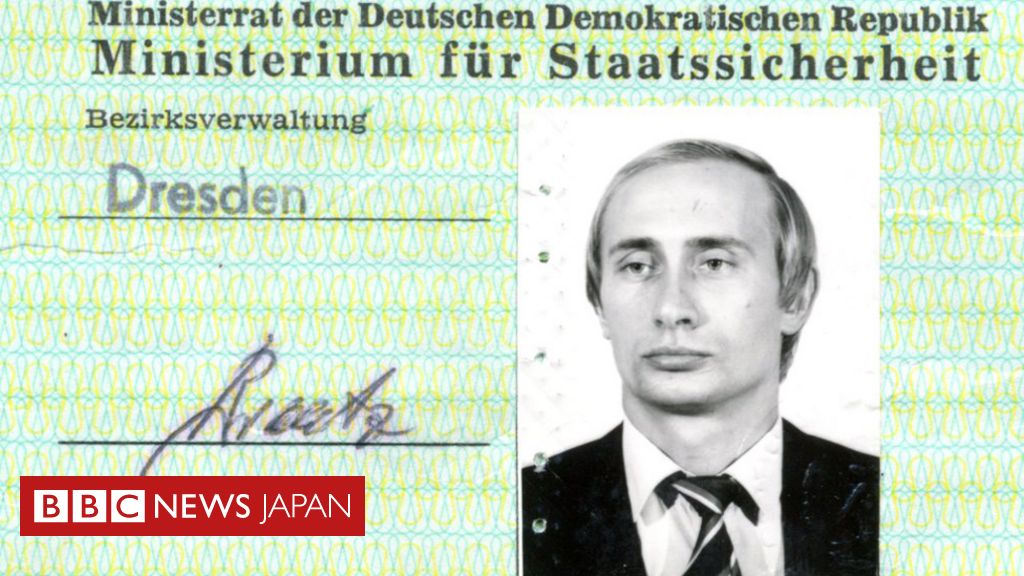

旧東ドイツのドレスデンでKGBの中佐だった彼(最終階級は大佐)が帰国後に政界進出し、様々な要職歴任後にKGBの後継組織であるFSBの長官にまで上り詰め、その後、大統領になったことも筋が通る。

「プーチン氏はロシア国営テレビに対し、KGBのスパイは『特別な資質、特別な信念、そして特別な人格』を持った人々だったと語った」とBBCの記事にはあるが、その「特別な」というのはどういう意味なのかを考える上でも血筋について無視できない。

敗戦後のドイツは東部がソ連に占領され、ドイツ民主共和国(通称東ドイツ)が建国されたが、東ドイツには「MfS(東ドイツ国家保安省=通称シュタージ)」と呼ばれる秘密警察が存在し、「シュタージ」は一般市民に対する徹底した監視活動を行っていた。

(このシュタージにあたる組織が当然、今の日本にも存在しており、一般市民に対する徹底した監視活動を行っていると一部で言われている。)

プーチン氏は東ドイツでKGB将校として働いていたが、ドイツ政府のシュタージ記録庁(BStU)の報道官は「これまでの調査では、ウラジーミル・プーチンがMfSのために働いていた様子はない」と述べている。

2018年にドイツで発見されたプーチン氏の秘密警察身分証はシュタージの施設に出入りできるようにするためのものであり、シュタージとしてドイツ人を監視する仕事をするためではなかったらしい。

1989年12月、東ドイツもまた大規模な民主化要求デモが発生したことで共産主義政権が崩壊しているが、ドレスデンのKGB支局で働いていたプーチン氏はデモ隊にKGB支局の建物が包囲された際に流暢なドイツ語を操り、デモ隊をなだめたとされている。

東ドイツにおけるプーチン氏の「人民への忠実な奉仕」によってプーチン氏は中佐に昇格、東ドイツ共産主義政権から銅メダルを授与されているが、「徹底的な相互監視網を敷いて国民生活の抑圧を行った」と言われるシュタージとしての仕事ではなく、東ドイツ市民への誠実さや「忠実な奉仕」が評価されてのことだった。

個人的にはプーチン大統領を褒めちぎるつもりは全くないのだが、プーチン大統領にまつわる話を調べていると綺麗な言葉や賛辞で飾られているような節がある。

ウラジーミル・ウラジーミロヴィチ・プーチンという人物が、貧しい家庭出身の元KGB将校だったというだけではロシアの最高権力者として20年近くも君臨することはできないはずであり、根回しや票固めなどをする上でも不自然になる。

プーチン大統領が歴史を重んじたり、王侯貴族のように振舞っていたり、異例の出世を遂げたりしたことについては度々話題に上ることではあるが、その理由としてこのオカルトサイトの記事を見ると、その内容には信憑性があるように思える。

ペレストロイカが中断された理由もそういった古い勢力が影響していたと言われているが、プーチン大統領からすればゴルバチョフは敵だったのだろう。

ロシアのお国柄として、貴族の血筋が政治権力に現在も強く影響していたり、階級意識があったり、歴史や伝統を重んじる傾向がどうやらあるようだが、ペレストロイカのような大胆な改革、ソ連解体、ロシアの周辺国での革命と西側諸国への歩み寄り、といったショッキングな出来事が次々と起きたことで「古い勢力」を刺激し、このウクライナ危機にも繋がっているのだろう。

(ロシアのお国柄や一連の出来事を見ていると、どことなく日本にも通じるところがあるようにも思える)

ロシア政府はあくまで保守的な立場から軍事行動を実行しているのであって、世界大戦や核戦争など全く望んではいないのだと思われる。

それなのに欧米諸国はウクライナ危機を大ごとにしてしまったことで収拾がつかない事態に発展しているのだろう。

プーチン大統領は言われているほどに独裁的な人物ではなく、実際には貴族の末裔(サンクト派)、資源を握る企業(恭順を誓った企業)、軍やFSB(シロヴィキ)、などにとって都合がいいという理由で長く権力の座にとどまっていられるのかもしれない。

頭脳明晰でスポーツの実績もあり、KGBに就職する上で有利となる様々な条件を満たし、父親に似て勤勉であるために学校の成績も優秀だったために大学時代の恩師サプチャークに認められて政界進出も果たしたとのことだが、オカルトサイトの記事がもし事実なのだとすれば、特別な血筋であるがゆえに出世もしやすかったのではないかと勘ぐってしまうところもある。

ソ連崩壊後は生活苦から無認可タクシーのアルバイトをやっていたという話もやや噓くさい感じも否めない。

トラベルjpのロシア観光ガイドのページを見ても、「帝政貴族の香り漂う!新しくて近いロシア『サンクトペテルブルク』」というタイトルで、以下のようにサンクトペテルブルクという都市がいかに特別な場所なのかを紹介している。

・「実はサンクトペテルブルクはモスクワ以前にロシアの首都だった事もあるのです。」

・「帝政ロシアの最も華やかだったロマノフ王朝時代を飾ったサンクトペテルブルクは、往時の遺産が素晴らしい形で遺されており、ソ連の共産主義らしさよりは、帝政の荘厳さが色濃い街だと言えます。」

・「世界四大美術館、迷宮のエルミタージュ美術館。帝政ロシア・ロマノフ王朝の凄まじい富を最も実感できるのは、エルミタージュ美術館に違いありません。その広大さ、迷宮ぶりはすさまじく、一切足を止めずに歩き続けても出口に辿り着くまでに4~5時間はかかります。」

・「ミステリの風漂う琥珀の間、エカテリーナ宮殿。エカテリーナ宮殿は、サンクトペテルブルクから南に一時間程。かつてはロマノフ王朝の夏の離宮だった宮殿です。その名を世に轟かせているのが、『琥珀の間』。部屋全面に琥珀が貼られた、贅を凝らした一室です。かつてプロイセン帝国によってロシアに贈られ、その美しさで貴族たちの賞賛を浴びました。」

・「欧州有数の巨大教会『血の上の救世主教会』と『イサク聖堂』。サンクトペテルブルクには『血の上の救世主教会』、『イサク聖堂』などいくつかの巨大教会があり、いずれも沼地の上に建てたとは思えない荘厳な建築物です。『血の上の救世主教会』は、華やかなたまねぎ型の屋根と壁を埋め尽くすモザイク画が圧倒的な教会です。20世紀に建てられたばかりで、ヨーロッパの歴史的教会群の中では比較的新しい建物と言えます。その名の由来は、かつてのロシア皇帝アレクサンドル二世がこの場所で暗殺された為。血生臭いエピソードを持ちますが、外見の華やかさ、内部の豪華な装飾共に、観光客を惹きつけてやみません。」

・「夢に描いたような貴族の麗しさ、マリエンスキー劇場。ロシアと言えばバレエですが、その本場を争うのはモスクワと、ここサンクトペテルブルクのマリインスキーの二大劇場。バレエ学校を併設し、多くのロシア人少女が夢見るマリインスキー劇場は、訪れる観光客にも裏切りのない夢を見せてくれます。帝政ロシア時代から変わらない豪奢な劇場、凝った舞台セット、惜しみなく披露される美しい舞踏に、オーケストラの生演奏。」

サンクトペテルブルク市庁舎を見ても、元々は帝政時代の貴族女学校だったことから、サンクトペテルブルクという都市は、やはりそのような気風や勢力が息づく特別な場所なのだろう。

今のロシア政府を語る上でサンクトペテルブルクは外せまい、といった感じらしい。

主要メディアがプーチン政権について報じると、古臭いとか、ロシア弱いとか、ロシアが悪いとか、ロシアはテロリストとか、プーチンは癌を患っているからもうすぐ死ぬとか、プーチンは側近に裏切られて失脚するとか、プーチンの居場所は愛人と暮らす森の中の金ピカ大豪邸とか、ロシアは崩壊するとか、そういう話ばかり出てくるが、自分で調べていると報道とは随分と違った面がいろいろあることが分かる。

特にサンクトペテルブルクを調べてみると、「貴族」「帝政ロシア」「ロマノフ朝第12代ロシア皇帝アレクサンドル2世。ニコライ1世の第一皇子、母は皇后でプロイセン王女のアレクサンドラ・フョードロヴナ。」「1703年にピョートル大帝が建設した」「北方戦争で勝利を収めたロシアはスウェーデン領だったペテルブルクをロシアに編入した」といったことが次々出てくるが、帝政ロシアの政治家や軍人についても、報道にあるようなロシアのイメージとはかけ離れた内容が出てくる。

例えば、サンクトペテルブルク出身でノヴゴロド貴族の家系であるエフィム・プチャーチンは幕末の頃の外国奉行・川路聖謨から次のように高く評された人物であり、川路聖謨はプチャーチンから全くぞんざいに扱われることはなく、それどころか川路と同様に相手に敬意を払っている。

【参考】

幕府の全権としてプチャーチンと交渉に当たった外国奉行・川路聖謨は、アメリカ使節ペリーなどが武力を背景に恫喝的な態度を取っていたのとは対照的に、紳士的に日本の国情を尊重して交渉を進めようというプチャーチンの姿勢に大変好感を持った。川路はプチャーチンのことを「軍人としてすばらしい経歴を持ち、自分など到底足元に及ばない真の豪傑である」と敬意をもって評している。なおプチャーチンも報告書の中で、川路について「鋭敏な思考を持ち、紳士的態度は教養あるヨーロッパ人と変わらない一流の人物」と評している

サンクトペテルブルクが栄えた背景にはスティグリッツ家とギンツブルク家という2つのファミリーの存在があり、それらの存在がロシア帝国に投資や融資を引き寄せ、発展に貢献していた。

ロシアはサンクトペテルブルクの獲得によって不凍海であるバルト海を利用して冬季でも西側諸国と貿易することができるようになった。

それまではアルハンゲリスク港を通じて西側と貿易を行っていたが、アルハンゲリスク港は冬季に白海が凍結してしまうため年中貿易を行うことができず、当時のロシアは不凍港をどうしても必要としていた。

1821~1913年当時,ロシア企業の本社の所在地を見てみると以下の通りであり、ロシアは200年程前からサンクトペテルブルクが政治・経済において最重要都市となっていた。

サンクトペテルブルク:1410社,モスクワ:899社,ワルシャワ:299社、キエフ:170 社,オデッサ:161社,リーガ:130 社

サンクト・ペテルブルクとロシア系ユダヤ商人(osaka-cu.ac.jp)

【参考】

サンクト・ペテルブルクには、スティグリッツ家、ギンツブルク家の二つのファミリーがおり、そこがヨーロッパからの資金調達の仲介役でした。特にスティグリッツ家はロスチャイルドの資金を仲介するユダヤ人でした。この二つのファミリーはロシア帝国の戦費調達や工業の近代化のための外資調達、つまりヨーロッパからの資本導入に貢献しました。榎本がサンクト・ペテルブルクを去った後、サンクト・ペテルブルクの工業化は急伸しますが、この二つのファミリーはその急伸を資本面から支えます。また、ロシア国内のインフラ整備にも貢献しました。

榎本武揚と国利民福 Ⅲ.安全保障(後編-2-2-b) | 情報屋台 (johoyatai.com)

現在、ワルシャワはポーランド領、キエフとオデッサはウクライナ領、リーガはラトヴィア領となっており、「古い考え方」をする人々からすれば、特にウクライナやラトヴィアという国はロシアにとって単なる隣国以上の存在であることがサンクトペテルブルクを中心としてロシアを見た場合、浮かび上がってくる。

(最近、よく言われているような「ウクライナの次は日本だ!」などという詭弁は通じない。ロシアは日本に対しても特別な近い感情を抱いているわけではない。)

また、北方領土についても歯舞群島と色丹島以外は当時、ロシア帝国領となっており、プーチン大統領の「二島返還は義務」という発言もロシア帝国時代の領土をある程度根拠にしている可能性がある。

歯舞群島と色丹島は非常に小さく点在する島であり、軍事的にも経済的にもさほど重要ではないという観点からもロシア側としては日本との関係が良好になり、共に発展していくことができるのであれば手放してもいいと思ったのだろう。

現在、日本の外務省見解としては、1855年に日本とロシア帝国との間で締結された日露和親条約(日魯通好条約)を根拠に、「当時自然に成立していた択捉島とウルップ島の間の国境をそのまま確認するものでした」としており、択捉島と国後島も日本の領土であると主張しているが、「ダレスの恫喝」の時と「二島返還は義務」の時、つまり2度、日本は「二島返還でいい」という方針の下、ロシアと話がまとまりそうになったことがあるが、いずれもアメリカによる横やりが入ったことで破談している。

最近になってなぜかグーグルで「二島返還は義務」について検索をかけても記事が出てこなくなり、逆に「プーチンは一度も『2島を引き渡す』とは言っていない」などという記事が目に付くようになった。

そもそも、サンクトペテルブルクは元々ロシア領であり、ピョートル大帝が21年間にわたる大北方戦争でスウェーデンから取り返したというのがロシア側の主張となっている。(一般的にはサンクトペテルブルクは元々スウェーデン領という理解になっている)

ピョートル大帝がサンクトペテルブルクの建設を命じる前から、その地にはスラブ系民族とフィン・ウゴル語派の人々が共存していたのだとプーチン大統領は述べている。

また、プーチン大統領は中間状態や緩衝地帯のような国は存在せず、主権国家と植民地しか存在し得ないという持論を展開しており、このような考えは自由・平等・民主主義を掲げる欧米社会からは到底受け入れられず、非難の矛先を向けられることだが、実態としてはまさにその通りであり、これはアメリカの属国(植民地)である日本も全く他人事ではない。

つまり、日本もいずれは中間状態や緩衝地帯といった中途半端な立場を終え、次の段階に移行していくことになるのだろう。

要するに、帝国主義を堂々と掲げて伝統的手法によって支配している大国と、帝国主義であるにもかかわらず属国にはそのように思わせないような手法で支配している大国との違いでしかない。

多くの日本人は巧みな嘘と愚民政策などによって騙されているのであり、アメリカに敗北してからの日本は、本当は列強からは尊重などされておらず、今も人種差別の対象とされている。

多くの日本人は列強からの表面上の賛辞に酔いしれ、すっかりその気になっている。だから正直者のプーチン大統領はアメリカのことを「嘘の帝国」と言っている。(アジア人や黒人などであっても「名誉白人」として認められている例も一部で見受けられる。)

多くの人々は美しい嘘を吐く者を誠実であると言い、正直者を大嫌いだと言うが、心地良さばかり認めていると後で大変なことになるのだろう。

【参考】

ピョートル大帝は17世紀後半に即位し、ロシアの近代化やサンクトペテルベルクの建設を行ったツァーリ(皇帝)だ。サンクトペテルブルクはプーチン氏の生まれ故郷でもある。

「大帝が新都を築いた時、この領土をロシアの一部として承認する欧州諸国はひとつもなかった。誰もがスウェーデンの領土だとみなした」とプーチン氏。「だが、この地でははるか昔からスラブ系民族とフィン・ウゴル語派の人々が共存しており、ロシアの支配下にあった。その西にあるナルバや、ピョートル大帝が最初に行った戦いも同じだ。なぜ大帝はその地に向かったのか。領土の奪還と強化、それが大帝のしたことだ」

プーチン氏は自らが仕掛けたウクライナ侵攻に直接言及してこう付け加えた。「明らかに、我々には奪還と強化の責任がある」

「どんな国も、どんな国民も、どんな民族も主権を確立しなければならない」とプーチン氏。「間を取るとか、中間状態などはありえないからだ。主権をもつ国か、植民地のいずれかだ。植民地を何と呼ぼうと構わないが」

言い換えれば、国家には主権国家と属国の2つのカテゴリーが存在するということだ。プーチン氏の帝国主義的な観点からは、ウクライナは後者に収まることになる。

プーチン氏はずいぶん前から、ウクライナには正当な国家としての主体性がなく、実質的には欧米諸国の傀儡(かいらい)政権だと主張してきた。すなわちプーチン氏はウクライナ人は権限を持たない被支配民族と考えているのだ。

プーチン大統領はアメリカのことをパートナーと呼ぶが、それは本当のことをばらしてもいいのかという意味なのかもしれない。あんまりロシアを追い詰めると今までのことやロシアとアメリカの関係をばらすぞと脅している可能性もある。

ウクライナ危機によってロシアは利益を上げているようだが、それはアメリカの誤算なのではなく、アメリカはロシアの利益は認めるが中国については認めないということなのかもしれない。

真偽不明ではあるもののアメリカの工作活動などが時折取り沙汰されることがあるが、「もっとディープな情報をいろいろと握っているぞパートナー?」という牽制をしている可能性がある。

もしそうなのだとしたら、とても名門貴族の末裔とは思えないような怒りに任せた振る舞いであり、最近のアメリカは彼を少々怒らせてしまったことで彼の方もレッドラインを越える用意があるという意思表示をしているのだろう。

【参考】

「ノルドストリーム爆破に米国関与」…米ジャーナリストが暴露

昨年9月にロシアとドイツを結ぶ海底パイプライン「ノルドストリーム」が爆破されたのは「米国の工作」によるものだという米国の調査報道ジャーナリストの主張が出た。だが、米国政府は「関与していない」とこれを否定した。

外交・安全保障分野の調査報道でピューリッツァー賞などを受賞した米国のジャーナリスト、シーモア・ハーシュ氏(85)は8日(現地時間)、匿名の消息筋の話として、自身のブログに米海軍の潜水士たちがバルト海を通過するパイプライン「ノルドストリーム」に爆弾を装着して爆破したと書いた。ハーシュ氏は「この工作計画を直接知っている消息筋によると、昨年6月、海軍の潜水士たちが『バルチック作戦22』(ベルトップス22)というNATOの合同訓練の隠蔽の下、遠隔作動爆弾を設置し、3カ月後に4つのノルドストリーム1・2のパイプラインのうち3つを爆破した」と主張した。また、議会に報告義務のないパナマシティ駐留米海軍の「ダイビング救助センター」の「熟練の深海潜水士たち」が動員され、C4爆弾を設置したと主張した。

ノルウェー海軍の支援を受けた工作チームは、水深が浅く工作が容易なバルト海にあるデンマークの島ボルンホルム付近を通過するパイプラインに狙いを定めた。NATOの合同海軍訓練である「バルチック作戦22」が開かれる6月、潜水士たちは48時間タイマーが装着されたC4爆弾を設置した。だが、土壇場でホワイトハウスから爆破延期指令が出された。3カ月後の9月28日、ノルウェーのP8哨戒機が水中音波探知機のブイを工作地点に投下して爆弾を作動させ、1時間後に爆破が起きたという。

「ノルドストリーム爆破に米国関与」…米ジャーナリストが暴露 : 日本•国際 : hankyoreh japan (hani.co.kr)

「嘘の帝国」の反撃:ノルド・ストリーム破壊に対する尋常でない隠蔽工作 - 寺島メソッド翻訳NEWS (fc2.com)

【参考】

ネットメディアの情報公開請求により、米国立衛生研究所(NIH)が多額の資金を出して、中国の武漢ウイルス研究所でSARSウイルスの「機能獲得実験(感染力などを高める実験)」を実施させていたことが明らかになった。新型コロナの発生に米国政府が関与している可能性が浮上したことから、共和党は議会で真相の究明を再三求めているが、バイデン政権は協力する姿勢を見せていない。ランセット委員会は「新型コロナの発生に米国の研究所が関与した可能性は排除できない」との見解を示したわけだが、その矢先の10月14日、ボストン大学の研究チームは「機能獲得実験を行い、パンデミック初期に流行した武漢型に、現在主流のオミクロン型のスパイクタンパク質(突起部分)を融合させた新たな変異型を作成した」とする論文を査読前論文のデータベース(bioRxiv)に公開した。研究チームによれば、新たな変異型の感染力はオミクロン型の5倍だ。オミクロン型では1匹も死ななかったマウスの集団に感染させたところ、その80%が死亡したという。英デイリー・メールが10月17日「致死率が高い新型コロナの変異型が実験室で開発された。多くの研究者は『この研究は危険であり禁止すべきだ』と非難している」と報じると、ボストン大学は「感染させたマウスの集団は武漢型では100%死亡しており、新たな変異型の致死率はそれほど高くない。実験もバイオセーフティレベルが高い施設で行われた」として「記事の内容は虚偽だ」と反論している。

ボストン大で致死率の高い新型コロナの変異型が開発された可能性 米国の不審な動き(2ページ目) | デイリー新潮 (dailyshincho.jp)

【参考】

2013年12月に起きたユーロマイダン広場でのデモ隊の民衆と当時のヤヌコーヴィッチ政権側の警備部隊の間に、極右武装勢力が銃弾を撃ち込み、デモ隊に潜入した過激派がデモ隊を暴徒化させ、その後親露派のヤヌコーヴィッチ大統領をロシアに逃亡させるに至った経過も判明している。

同クーデターを企画し支援したのは、当時のビクトリア・ヌーランド米国務次官補などであり、彼女が現地に入りデモ隊を激励しているビデオも、クーデター後の新政権の指導者人事を指名しているウクライナ駐在米大使との電話内容も確認されている。

ヌーランド自身も米議会で、電話内容を否定していない。

本格攻勢に出始めたロシア軍と崩壊寸前のウクライナ軍 損耗著しいウクライナ兵に代わりNATO軍兵士も戦闘参加(1/6) | JBpress (ジェイビープレス) (ismedia.jp)

プーチン大統領には主義や美学のようなものがあり、勝つためなら何でもやっていいという考え方ではないように思える。

しかし後継者がそのような人物でない場合、どこかで線引きすることもなくなり、破滅的な結末を迎える可能性もある。

プーチン大統領はメドベージェフ前大統領を最初から後継者にするつもりであり、2008年から2012年までの間、ロシア連邦第3代大統領を務めていたのも、南オセチア紛争で最高指揮官を務めていたのも、ゆくゆくは自分の後を継ぐ者として、若いうちから経験を積ませておこうという配慮があったのだろう。

メドベージェフ前大統領はプーチン大統領と同郷でもあるし大学の同窓でもあるが、それ以上に重要なのは、やはりサンクトペテルブルク出身であるということだろう。

恐らくメドベージェフ氏もまたサンクトペテルブルクの貴族の末裔なのだと思われる。

プーチン大統領の後継者候補には他にもセルゲイ・イワノフ、ヴィクトル・ズプコフという名も挙がっているが、これらの人物はプーチン大統領の後継者ではなく、同じサンクト派という派閥の重要人物といった位置づけであるはず。

(日本では故安倍氏の後継として岸田が首相に就任する前に菅義偉政権が1年ほど続いたことがあったが、ロシアでもメドベージェフ政権が再度誕生する前にもしかしたらワンクッションあるのかもしれない。)

帝国の再興を目論む「古い勢力」はドイツにも存在し、政権転覆を図る計画の下で2022年11月頃に極右勢力「ライヒスビュルガー(帝国臣民)」などの影響を強く受けた「組織」が結成され、有力政治家などを国外追放したり処刑したりするつもりだったらしい。(ショルツ首相もリストに名前があったとのこと)

このような動きはもしかしたら日本でもあるのかもしれない。

日本には保守党が存在しないと言われており、古い考え方をする人々、極右、真の主権回復を望む人々、といった勢力がくすぶっており、その受け皿となる存在が消滅して久しい。(売国政党である自民党は保守党ではなく、宗教団体や既得権益層との結びつきを強めてきたに過ぎない)

そのような勢力がドイツで起きたクーデターのようなことを計画または実行すれば、やはり同じようにすぐさまアメリカによって危険を察知され、潰されてしまうのだろう。

トルコもまた、オスマン帝国の再興を図っており、21世紀は帝国主義復活の時代と言っていいのだろう。

【参考】

エルドアンさんが就任する前のトルコは周りの国といい関係を築いていて、軍事的にも激しいことをしているわけではなかった。その間に、最初のほぼ10年でいろいろなところと関係をつけて、周辺で起きた内戦に介入するのです。

周辺のスーダン、リビア、ソマリア、イエメン、カタールなどにも軍隊を送っていました。

ナゴルノ・カラバフ紛争にも関与しました。そういうことをやって、昔のオスマントルコ時代の帝国をもう一度復活させるような動きをしており、興味深く見ています。

「トルコとしてのアイデンティティはイスラム教ではなく、トルコ民族もしくはトルコの帝国復活だ」というところをうまくアピールした。だから今回、ギリギリ再選しそうな段階にきているのだなと見ました。

帝国と言うと、我々は「昔の話をしても」という感じなのですが、こういう国は過去の栄光からインスピレーションを受けて未来のビジョンを描く。それがオスマン帝国にあったのではないかと見ています。