霊宝館を後にして次に向かったのが金剛峯寺。下の地図では真ん中の〇で囲んだエリアです。

正門をくぐって視界に入る建物の緩やかなシルエットが、大変エレガントな印象を受けました。現存の建物は文久3年(1863年)の再建です。

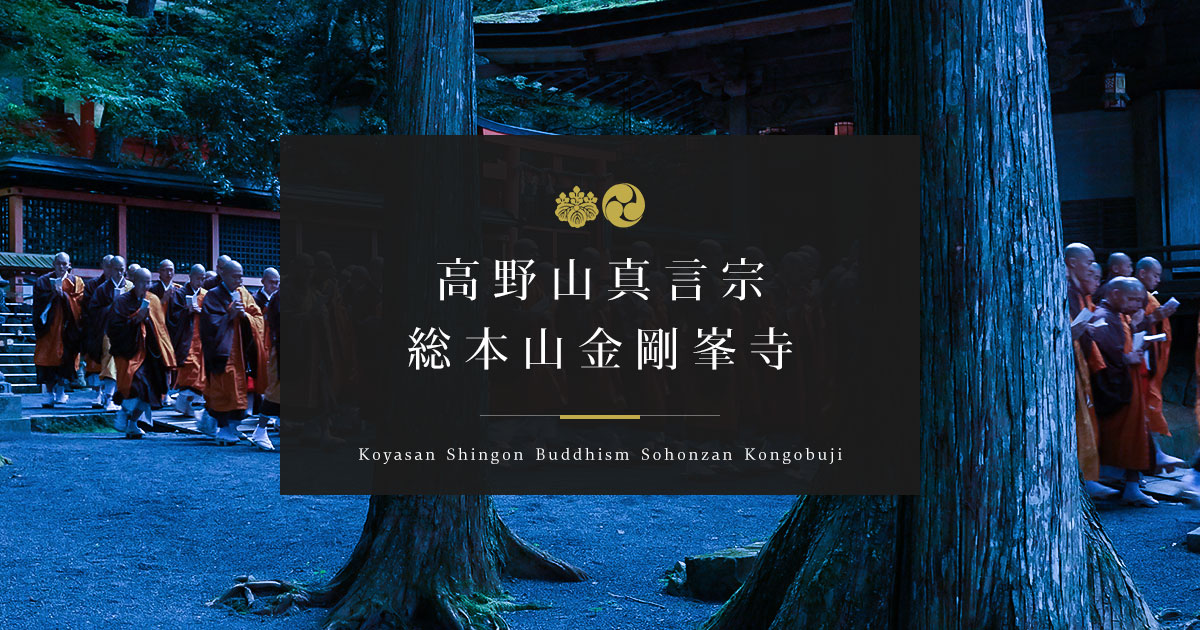

普通のお寺の寺紋は一つですが、金剛峯寺は寺紋が二つあります。下の写真では向かって左側の「五三の桐」と右側の「三頭右巴」です。五三の桐は豊臣秀吉拝領の青巌寺の寺紋、三頭右巴は高野山の鎮守・丹生都比売神社の定紋です。豊臣秀吉は1593年に母堂の菩提のために寄進しています。秀吉は高野山を庇護し、奥之院の御廟や諸堂の再建・修理などに尽力しました。この後で行った奥之院に至る参道でも戦国武将らの立派な供養塔が建ち並んでいましたが、その中でもひときわ立派で広かったのが秀吉の供養塔でしたが、そんな歴史があったためなのかと思いました。

拝観コースの順番で写真を載せます。大広間の狩野元信の襖絵がとても立派なものでしたが撮影NGだったので写真はありません。どことなく二条城の広間のような雰囲気でした。

金剛峯寺ってこの建物のことだけを言うのではなくて高野山全体の総称でもあるそうです。ここで働いている方に教えてもらったのですが、奥之院や檀上伽藍、女人堂などもその大半が金剛峯寺の組織の中にあって、高野山全体での就労者の中で金剛峯寺職員が一番多いのだそうです。自然に恵まれた土地で働きたいと東京などから金剛峯寺職員に転職してくる方もいらっしゃると聞きました。一日滞在して思いましたが、高野山って京都よりも日本文化の凝縮度が高い感じがします。この境内というか高野山という街に日本の歴史がぎゅっと濃縮されて詰まってるような印象。

広い板間は台所。

大きな釜!

この3つの釜を全て稼働させたら2000人分のご飯が作れるとのこと。

天井からの吊戸棚みたいなの。やはりネズミが出るのか。

離れてみるとこんな感じ。高野山って冬はものすごく寒そう。そんな中での早朝の煮炊きって厳しいものがありそうです。

広間写真は撮影不可だけれど、ここだけはOK。千住博氏の作品。

本堂の奥のほうにある真然廟。弘法大師の甥、真然大徳を祀る廟。高野山二世として弘法大師の意思を受け継いだ人です。

内部を一周してきて外へ出ました。今回はとにかく一日でいろんなところを周らなくちゃという気持ちがあったのでパスしてしまいましたが、このお寺では阿字観といって真言宗の呼吸・瞑想法体験ができるそうです。次回訪れる機会があったらぜひ旅程に組み入れたいところ。

そろそろお昼になりました。このあとは昼食をいただきに近くのレストランへ行きました。午後は奥之院へ。続きます。