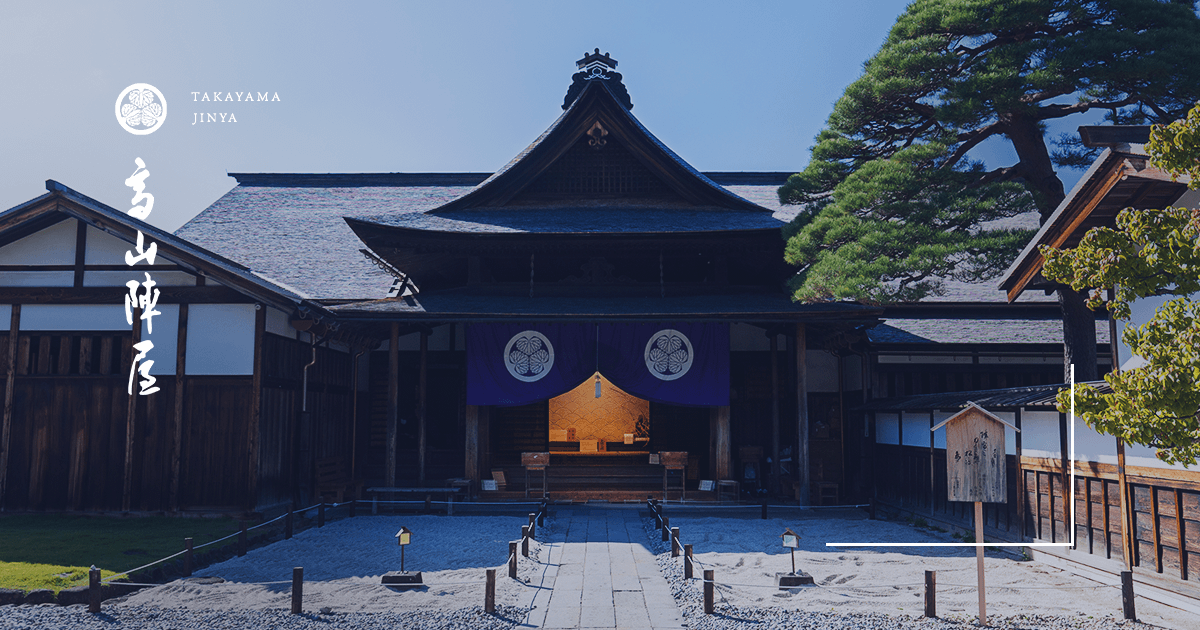

旅3日目。この日は最初、市内の一番のみどころ、「高山陣屋」を見学に訪れました。陣屋とは年貢の徴収や山林の管理、土木行政のような役所業務と警察や裁判などの司法関連業務を行うところです。

幕末には全国に60以上の陣屋があったそうですが、主要な建物が現存しているのはここだけ。下の説明を読むと昭和44年に移転と書いてあります。ということは、44年まで庁舎として現役だったということ。時代劇の世界が急に身近なものに思われてきました。

玄関に描かれていた青海波の模様。縁起の良い模様として江戸時代に流行したそうです。当時は床や壁、襖にも描かれていたとか。青海波というと源氏物語の中で光源氏が朱雀帝の前で頭中将と一緒に舞ったのが「青海波」でした。紅葉の美しい時期に。長編物語の中でも最も鮮やかに記憶に残る美しい場面です。

玄関の壁。

この陣屋は大きく3つのセクションに分かれてます。役人らの仕事エリア、郡代(代官)の生活エリア、貯蔵庫(蔵)・展示エリアです。順路の矢印に沿って赤い絨毯を歩いていくという感じで順番に見ていきました。

お役所エリア。

大広間。3室の襖を外すと49畳!儀礼的なイベントで使用されたお部屋。この役所内では畳の縁の種類でキャリア組とノンキャリア組を分けてたみたいです。このあたりはキャリア組仕様ぽい。

各部屋でみつけた釘隠し。縁起の良い兎がモチーフ。

吟味所。御白洲。

ここで事件の取り調べや裁判を行ったといいます。といっても対象は庶民の場合。武士や僧侶など偉い人たちだと違うところで。

罪人が載せられる駕籠(囚人駕籠)。手前は拷問道具。

こんなのされたら、無実でも「やりました」と言ってしまいそう。恐ろしい時代だ。

郡代の居間だったかな。中庭に面しています。縁側がついていて、政務の合間にほっとくつろぐ場所だったのか。

最後は倉庫エリアへ。めっちゃ大きい。今までみてきた蔵の中で一番大きいかも。さすが江戸幕府直轄領という感じでした。調べてみたところ、現存する江戸期米蔵としては全国で最大かつ最古なんだそう。

一房に2000俵の年貢米を収容し、当時はこういう部屋が16房あったそうです。

青海波のオリジナル。

飛騨の建材で造ってあるからか柱も天井も壁も立派。

一周してだいたい1時間強。見ごたえのある場所でした。

この後は市内の観光に行きます。これは陣屋前の風景。すぐ後ろの山が色づいていて本当に美しい眺め。

別の記事で紹介しようかと思ったけれど、陣屋近くの通りの写真です。瀟洒な建物が建ち並ぶ眺めも素敵でした。白壁の建物はカフェになっていました。高山市内はおしゃれなカフェがたくさんありましたよ。この後は市内散策へ。続きます~。