全国のアミ~ゴの皆様、ようこそ大川隆法ネット後援会へ。(^O^)/

今日も自動車の歴史に話です。(笑)

自動車業界にとって、とてもきつく苦しい時期がありました。

排気ガス規制と、オイルショックのダブルパンチです。

自動車の排気ガス浄化は重要です。

しかし僕は、今ある排気ガス規制の発端は、アメリカによる、自国企業の保護目的であり、総じてアメリカの陰謀だと思っております。

排気ガス規制は、アメリカ上議員議員、マスキー氏の提案から始まりました。

(エドマンド・マスキー議員 1914~1996年)

ですからその排気ガス浄化法案の名は、通称マスキー法と呼ばれます。

その内容は、

・1975以降に製造する自動車の排気ガス中の一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)の排出量を、1970型の1/10以下にする。

・1976年以降に製造する自動車の排気ガス中の窒素酸化物(NOx)の排出量を、1970年型の1/10以下にする。

1/10にする・・・というのがミソです。

有毒物質の、総量規制ではありません。

あくまで、過去の製品の1/10という、%を狙ったものです。

出力向上には、主に2つの方法論があります。

たくさんの燃料を燃やす方法と、熱効率を高める方法です。

この選択の方法に、お国柄と国民性が出ます。

前者の代表が、アメリカ車ですね。

大排気量で、燃料消費を考えないタイプです。

石油が自国で産出され、道路も広いので、大きなサイズの自動車製品が可能だったのです。

(GMキャデラック アメリカ車)

後者の代表が、日本やヨーロッパ車です。

石油輸入国であり、道路事情もあって、小型車が主です。

(BMC ミニ イギリス車)

(日産 ブルーバード)

また排気ガス有毒物質規制をすれば、必ず性能は落ちます。

排ガス規制と、動力性能と燃費性能というのは、絶対に両立しないんですね。

なぜなら、完全燃焼すると動力性能や燃費性能は上がりますが、そうすると、別の有毒物質が発生するからなんです。

一酸化炭素(CO)と、炭化水素(HC)と、窒素酸化物(NOx)の関係です。

一酸化炭素が完全燃焼すると、二酸化炭素(CO2)になり、炭化水素が完全燃焼すると、水(H2O)と二酸化炭素になります。

これらはともに、無害物質です。

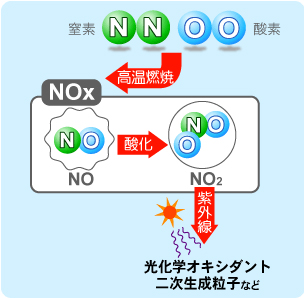

しかしこの、窒素酸化物(NOx)というのが厄介なんです。

これは、高温圧縮環境でのみ発生する、有毒物質なんですね。

両方とも陰イオンなので、通常では合体しない、窒素(N)と酸素(O)とが合体したものなんです。

圧縮や爆発といった、エンジンの出力の産生行程でのみ発生する、エンジン特有の有害物質なのです。

要するに、熱効率を高め、燃料の燃焼がうまくいけばいくほど、NOxは大量に発生してしまうんです。

ですから、排気ガスの有毒物質量を減らそうとすれば、必ず性能が落ちます。

ただ大排気量であれば、その性能が落ちても、もともとの出力自体が大きいので、その影響が小さくて済むんですね。

熱効率型の製品であればあるほど、出力が落ちた影響が大きいのが、このマスキー法なんですね。

有毒排気ガス総量規制だと、大排気量エンジンでは難しくなります。

しかし、%規制だと、小排気量の熱効率型の方が、圧倒的に不利なのですね。

だから僕は、アメリカ型が有利なマスキー法は、アメリカによる陰謀だと思うのです。

高効率の日欧の小型車の、好調な輸出による貿易不均衡があり、アメリカの自動車産業に有利な展開を、アメリカ議会が欲していたのだと思います。

ヨーロッパの自動車産業界は、排ガス規制で落ちた性能を、排気量UPでしのぎました。

(メルセデスベンツ SL ドイツ車)

しかし日本勢は、そういう選択肢が取れなかったんです。

日本の自動車税は、排気量区分制度なので、大排気量車所得には、大きな税負担があったからです。

だから日本車は、排気量UPができなかったんです。

エンジンの開発には、膨大な予算がかかります。

一から開発するとなると、少なくとも100億円かかります。

とても、アメリカ輸出専用に、エンジン開発などはできないのです。

小型車しかない日本車は、最大のピンチとなりました。

そのアメリカの陰謀による苦難を、技術の力で克服したのがホンダです。

シビックに搭載された、CVCCエンジンです。

性能を落とさずに、排気ガスの有毒物質を出さないためには、薄いガソリン混合気を、低い温度で、しかも短時間で爆発させるしかなかったんですね。

もたもたしてたら、燃焼温度が上がるからです。

炎に手をかざしていたら、手が熱くなります。

しかし、一瞬触るだけなら、何とか火傷をしなくて済みますね。

これと同じ原理ですが、薄い混合気は、火が回りにくいので無理です。

マスキー法は、理論的に無理問題なんです。

しかしホンダは、これに最初に成功したんですね。

メインの燃焼室と、プラグ(着火装置)の近くに、別の燃焼室(副燃焼室)を作ります。

メインの燃焼室には、極薄いガソリンの入った混合気を入れます。

プラグの近くの副燃焼室には、着火しやすい濃いガソリンの混合気を入れて、強い火力を作ります。

その強い火力で、薄い混合気を一気に爆発させ、素早く燃焼させたのです。

これにより、薄い混合気を、低い温度で、素早く、完全燃焼させることができたのです。

(ホンダCVCCエンジン)

CVCCエンジンは、構造が複雑すぎて、他のメーカーには広がりませんでした。

しかし、

「とにかく薄い燃料を、素早く燃焼させれば良いんだな。」

ということで、他の日本メーカーから、マスキー法をクリアする方法論が、次々と開発されていったのです。

マスキー法は、やっぱり陰謀だったと思います。

なぜなら、日本メーカーが、法基準をクリアすることで、法案が廃案となったからです。

環境保護目的ならば、継続審議すべきですよね。

そして傷ついたのは、ヨーロッパ自動車業界だったと思います。

マスキー法を、排気量UPでやり過ごそうとしたヨーロッパの自動車業界は、いまだにその後悔を、引きずっているように僕には見えますね。

僕はこの1970年代から、ヨーロッパの凋落の流れは、決定的になったと思います。

要するにヨーロッパは、これで自信を失ったのです。

僕の眼には、そう映ります。

でなければ、無意味なダウンサイジングターボなどを、あれだけ声高々に宣伝などできないです。

VWやベンツには、根源的な自信がないんだと思います。

なぜならそれは、エンジン技術そのものでもないし、根源的な燃費改善策でもないからです。

ともあれホンダは、日本自動車産業界のみならず、日本の製造業の救世主となりました。

本田総一郎氏と、CVCCを開発した技術者に、僕は国民栄誉賞を与えたいです。

アメリカの陰謀を打ち砕いた偉大なるシビック(市民の・・・という意味)に、大いなる拍手を送り、日本国民として栄誉を称えたいのです。

(ホンダシビック 初代)

それでは、またのお越しをー。(^O^)/

(よろしければ、ポチっとクリック、お願いします。)