明日は受験日。

わたしに出来ることなど何もない。

平常心を保つため、久しぶりに読み聞かせの話題など😆

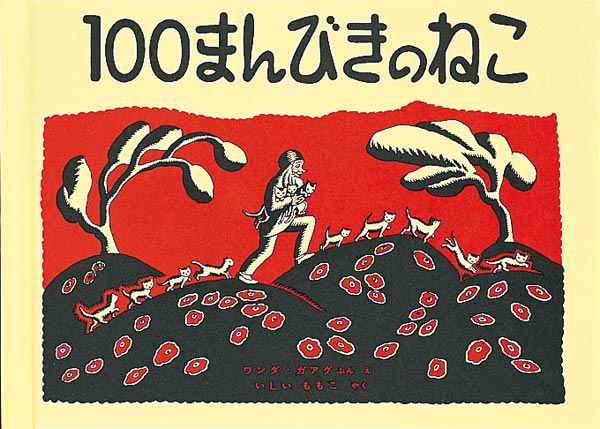

1928年に出版された絵本

この絵本は以前勉強会で、聞いたことがあり、古本屋で見つけて自分の手元にも置いてあった。

けど、正直なところ、ものすごく面白いか?と、問われると「うーん」という絵本でした。

全編モノクロで、地味な感じ。

ただ、「同じフレーズの繰り返し」

子どもが好む王道絵本ではある。

だけど、私にはいまいち魅力が伝わらない。

そんな絵本。

うちの小学校の読み聞かせは、そもそも20年から30年繰り返し出版されてきたものしかリストに入っておらず、最近の絵本は取り上げない主義。

家庭での読み聞かせと、学校の中で行われる読み聞かせは全く意味合いが異なる。

極論を言えば、素人のおばちゃんが自己満足のために好き勝手な絵本を持ち込んで読むスタイルは、学校としての読み聞かせの取り組みには相応しくないということ。

家で自分の子に読み聞かせるなら何をどう読もうが自由。

ここを理解するのは、少し時間がかかったけど…

それでも、そんな私でも、時々「もう少し新しい絵本を入れてみたらいいのに?」と思うこともある、我が校の読み聞かせ絵本リスト。

でも。

この100まんびきのねこを子どもたちの前で読んで、私は今一度この「長い年月を耐え抜いた絵本の底力」を目の当たりにすることになる。

93年前に出版されたこの絵本。

2021年の今を生きる子どもたちでも引き込まれる世界観がある。

ページをめくる前の、子どもたちの期待感。

「次は?次はこうなる??」

予測できる物語展開だからこそ、子どもたちは自分の予想があたった満足感とともに物語を楽しむ。

大人は、大人になると、期待を裏切られる楽しさを求めることが多いのだけど

子どもは、自分が予想した通りに進むストーリーに安心と楽しさを求めるのだ、ということに…

改めて気付かされる。

あ、これが読み聞かせの醍醐味!!

実は、コロナ禍となって各クラスの「朝の読み聞かせ」はオンライン配信(LIVE)に変わった。

いろんな事情があったのだけど、とにかく朝の読み聞かせは、おそらく今後もうこの形でいくのだろうと思う。

唯一、学校の学習時間に含まれる、授業内での『お話会』のみ、直接教室にいって語りと絵本の読み聞かせが許される。

授業の方の『お話会』は、ゲストティーチャーとして入るため、基本『素話(語り)』が出来る人が入ることになっている。

絵本だけで入れてもらえる機会はほぼない。

今回はたまたま、人手が足りず、ご指名をいただき絵本で入れたラッキーなケース。

でも、やっぱり。

目の前に子どもがいるといないでは、全く違う。

反応を見ながら声のトーンを調整して。スピードを調整して。間を変えて……

一体感が違う。

楽しかった。

そして、93年間読み継がれてきた絵本の力。

絵本を通して別に何かを教えるわけではない。

そこに何かの教訓があるわけではない。

現実的にはありえない、だけど、淡々としたお話。

ちょっと間の抜けたおじいさん。

現実的なおばあさん。

冷静に考えたら残酷な展開も、子どもたちは深く考えずに受け入れて、流して、面白がる。

(多分子どもにとって、そこは重要じゃないんだよね。引っかかるのは頭でっかちになった大人だけ)

物語だから。

ファンタジーだから。

ただ、楽しむ。

コロナ禍でいろんなことが変わって、今まで当たり前だった経験が貴重なものになりつつある。

人と人が直接会うこと。

場を共有して一緒に楽しむことが、貴重な機会になるなんて…

だけど、やっぱり、わたしは直接のコミュニケーションを諦めたくないなぁ。

オンラインでは伝わらないものが、どうしてもある。

そんなことを思うアナログ人間な私です。