となりで眠っている貴島さんの心地よい寝息。

カーテンの隙間から、こぼれ出た朝日に照らしだされた彫りの深い横顔が、苦悩する哲学者の肖像のように見える。

オトーサンの面影は、もう何処かに行った。

異性としての貴島さん。

オトコとしての貴島さん。

今までに経験したことがないほど眠った。

差し込む朝日で目が覚めた。

目を開けるとすべてが、新鮮に見えた。

すぐとなりには貴島さんがいる。

貴島さんの部屋。

朝の光が隅々まで照らし出している。

ワタシが、今までのワタシでなくなっている。

細胞のすべてが生まれ変わって、今新しく作られたばかりのよう。

ワタシは、生まれ変わった。

軽い空腹感とともに、なんとも言えない満足感を感じる。

貴島さんがワタシのすべてを変えてくれた。

ありがとう貴島さん。

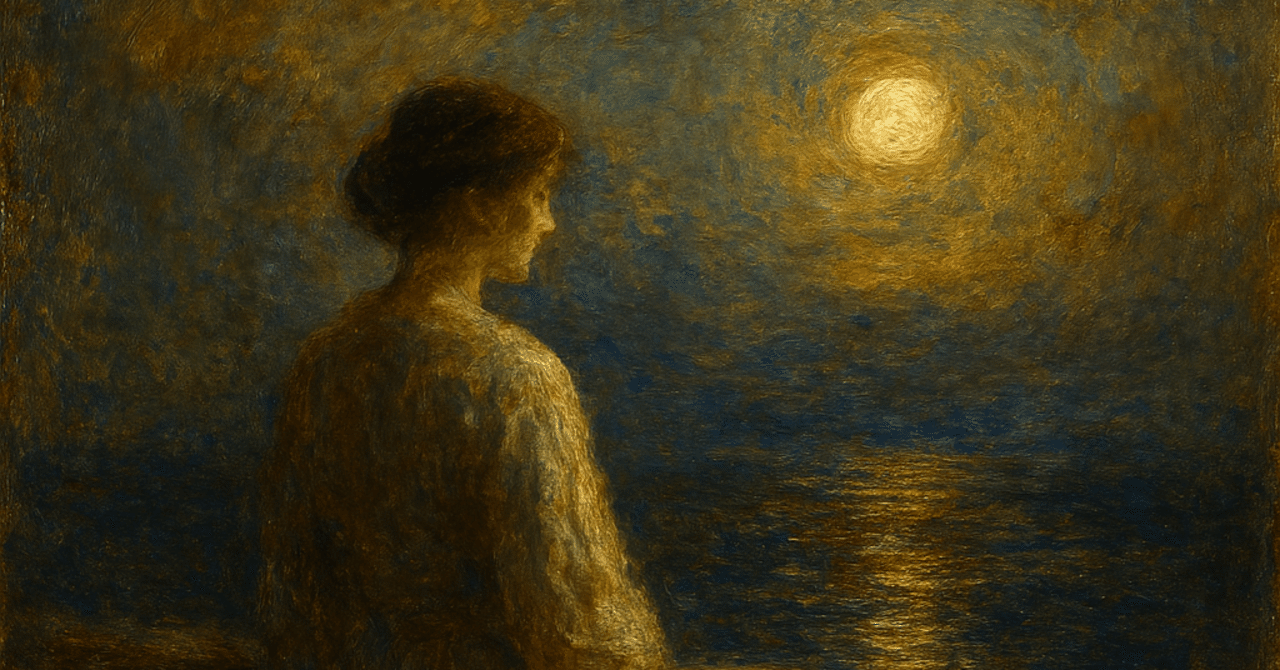

今最も近くにいる貴島さんが、気高くて崇高な存在に思えてきた。

手を伸ばせばあの唇に届くはずなのに。

展覧会の絵のように魅了されるけれども、それは触れることが出来ない。

今日は天気が良さそう。

昨日の嵐は嘘みたい。

昨夜の記憶がよみがえった。

雷と激しい雨に追いつめられるように貴島さんの部屋に逃げ込んだ。

びしょ濡れになったワタシたちは、そうするしかなかった。

ワタシが、シャワーを浴びている間に貴島さんはどこかに出かけて行ってしまっていた。

ソファーに置き忘れていた貴島さんの携帯が鳴っていた。

あまりにしつこく鳴るので、画面を見ると「貴島美由紀」と出ている。

奥さんかしら?

瞬間、真夏なのに急に寒気を感じた。

シャワーで使った洗顔クリーム、シャンプー、リンス、バスタオル。

身に着けているバスローブ、すべてが奥さんのものだと気づいた。

今、その奥さんから、貴島さんに電話が掛かってきている。

貴島さんの奥さん。

ワタシの知らない年上の女性。

この部屋で、ワタシが、そうしているように過ごしている。

普段使わないような質の良いシャンプー。

肌触りの良いバスローブ。

恐ろしい間違いを犯しているような気がした。

肌で感じる寒気。

裏腹に体の奥から湧きあがって来る熱い塊。

貴島さんとその奥さん。

私の知らない年上の女性。

この部屋で貴島さんと二人きりでいる女。

ワタシは、体の奥で湧きあがって来る熱い塊が嫉妬であることを知った。

ワタシは、貴島さんの奥さんに嫉妬している。

ワタシの押さえきれない嫉妬は、同時に奥さんに対抗心に変わってきた。

ワタシの若さだけが、奥さんに対抗できるすべであるように思えた。

そう、ワタシは若い。

ただそれだけ。

こちらも合わせてお読みください。