2002年2月から3月にかけて高知県立美術館で「空想のシネマテーク〜レクチャー&上映3回シリーズ〜」という企画上映が行われた。

「空想のシネマテーク」とは、アンドレ・マルローの「空想の美術館」Le Musée imaginaireをもじった架空の上映プログラムの名称で、コミュニティシネマセンターの前身であり母体となったエース・ジャパンが季刊で発行していた会報「フィルム・ネットワーク」に連載された。地方の上映ホール等の自主企画の一助にエース・ジャパンの配給作品や自主配給の映画作品を活用・活性化するための企画シミュレーションだったが、その1回目が私の「方法としてのドキュメンタリー/人間的現実へのアプローチ」だった(文末に再録)。

当時、エース・ジャパンは各地で映画祭や映画上映を行う団体・ミニシアター等を糾合して「映画上映ネットワーク会議」(のちの全国コミュニティシネマ会議)を毎年開催し、そこから「コミュニティシネマ」という理念や運動が生まれたのだった。

長年高知で自主上映を続け、その後、高知県立美術館のアートコーディネーターから館長になられた藤田直義氏が、この「空想のシネマテーク」の連載を実際に講演付きで実現してみたいと提案され、村山匡一郎、大久保賢一両氏(私も含めエース・ジャパンに関わり、のちコミュニティシネマセンター設立時の理事となる)の案ともども3回のシリーズとして2002年2-3月に上映されたのだった。

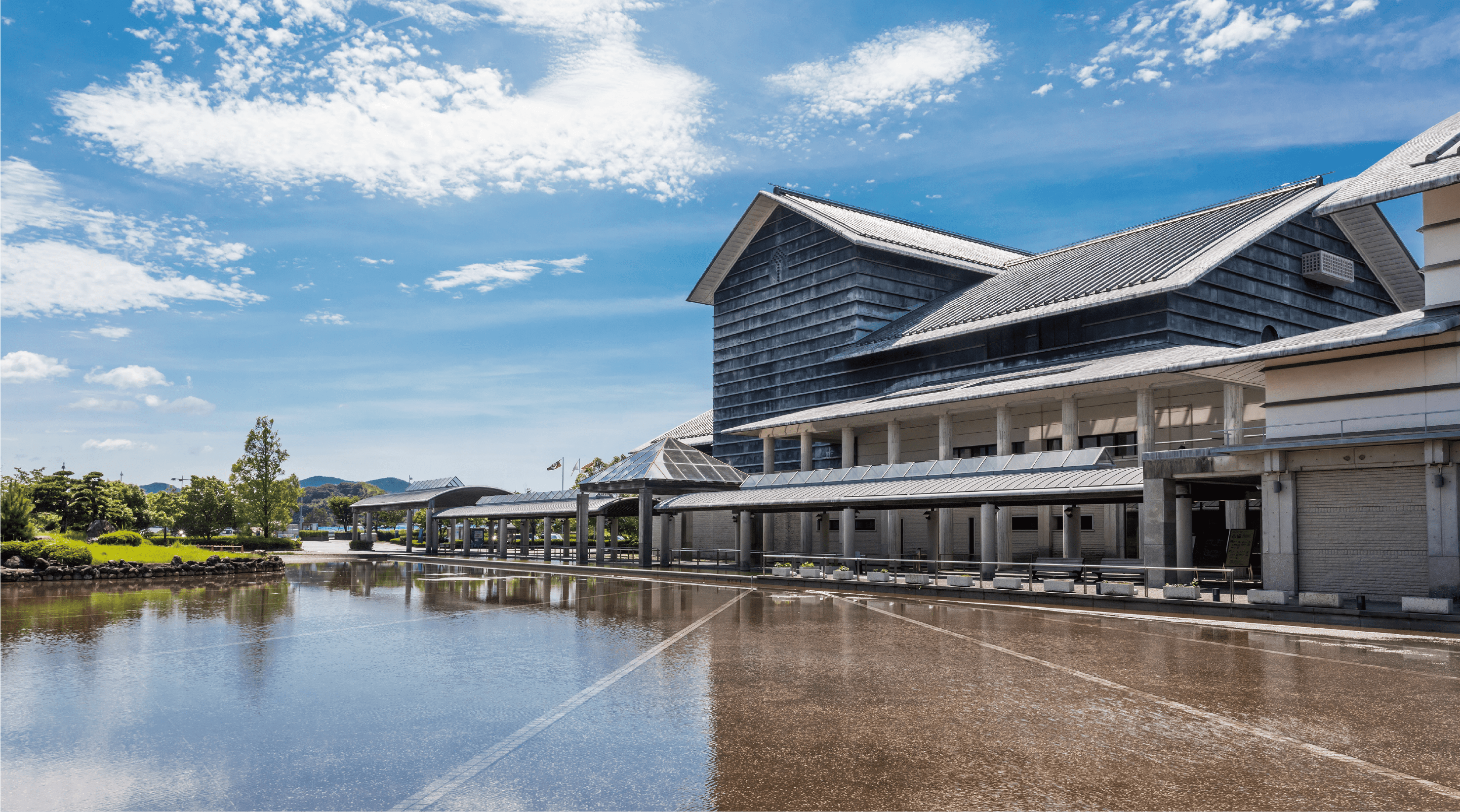

高知県立美術館HPに当時のイベント内容(プログラム意図、上映作品解説)が載っているので詳しくはそちらをご参照いただきたい。

私が担当した「ドキュメンタリーとアヴァンギャルド」は以下のような解説文がチラシ・HPに掲載された。

■第1回 2002年2月9日(土)

テーマ 「ドキュメンタリーとアヴァンギャルド」 西嶋憲生(映像研究家)

1920年代、パリを中心にアヴァンギャルド映画が活発に制作された。

だが30年代以降ヨーロッパ各国でそれが若い映画人育成に"教育効果"が高いとして活用され、次代の映画がそこから創出される"研究開発部門"とみなされたことはあまり知られていない(注)。ジョン・グリアスンを指導者に急成長した英国ドキュメンタリー運動はそうした影響の顕著な一例だった(アルベルト・カヴァルカンティは直接両者を繋ぐ人物である)。ハンフリー・ジェニングスもベイジル・ライトも詩的・実験的だし、彼らの先駆者フラハティからして映像詩のようだった。現実の記録にとどまらぬスタイリッシュさ、音やモンタージュにも実験的手法や創意工夫がつねに盛り込まれていた。

一般にドキュメンタリーの客観性とアヴァンギャルドの主観性は対立するものと思われがちだが、両者の関係は意外に近く、その接触や交流も連綿と続いた。ジョナス・メカスの日記映画しかり松本俊夫の理論と実践しかり。この系譜の今日的な姿は、佐藤真が声とまなざしに着目して夭折の写真家 牛腸茂雄の世界に迫った『SELF AND OTHERS』のアプローチや、固定カメラで撮る極度にミニマルな風景映画が同時に土地と風土の見事なポートレイトたりえたジェイムズ・ベニング『セントラル・ヴァレー』などにみることができる。

(追記・注)Ian Christie, "The avant-gardes and European cinema before 1930" in John Hill & Pamela Church Gibson(ed), The Oxford Guide to Film Studies, Oxford Univ. Press, 1998, p.450.など参照。

①午前10時~12時14分「英国ドキュメンタリー映画傑作選」

流網船(ジョン・グリアスン/イギリス/1929年/白黒/16ミリ/40分/日本語字幕無)

世界ドキュメンタリー映画史上、最も有名な作品のひとつ。英国ドキュメンタリー映画の父・ジョン・グリアスンが北海のニシン漁船で働く漁師の姿を撮った作品。

夜行郵便(ベイジル・ライト,ハリー・ワット/イギリス/1936年/白黒/16ミリ/24分)

世界ドキュメンタリー史上に残る名作のひとつ。ロンドンとグラスゴーを一晩かけて郵便を運ぶ列車で働く労働者を撮った作品。詩人のW・H・オーデンがナレーションを書き下ろし、ベンジャミン・ブリテンが曲を付けている。

石炭の顔(アルベルト・カヴァルカンティ/イギリス/1936年/白黒/16 ミリ/11 分)

カヴァルカンティが英国の石炭産業の重要性と労働の厳しさを伝えるために撮った実験的な作品。

英国に聞け(ハンフリー・ジェニングス,スチュアート・マカリスター/イギリス/白黒/ 1942年/ 16ミリ/20分) ジェニングスが監督としての名声を獲得することになった作品。ナレーションを最低限に抑え、英国のさまざまな生活の中に流れる自然の音や音楽をそのままサウンドトラックに使っている。

ティモシーのための日記(ハンフリー・ジェニングス/イギリス/1944-45年/16ミリ/白黒/39 分) 戦争末期、勝利が確かなものに見えてきたころに生まれた赤ん坊ティモシーのために書かれた日記の形式をとり、蒸気機関車の機関手、農夫、戦争で傷を負ったパイロットの生活を描いた作品。

②午後1時15分~午後2時31分

アラン(ロバート・フラハティ/イギリス/1934年/白黒/35ミリ/76分)

フラハティの最高傑作。西アイルランドの大西洋海岸にある荒涼としたアラン群島で撮影された。自然の力に対する人間の無力さ、だが生きるために努力する人々の気高さ。荒れた海から夫たちが戻ってくるのを心配しながら忍耐強く待つアランの妻や女性たちの姿。ドラマとドキュメンタリーが新しい地平にまで高められ、極めて芸術性の高いものとして結晶している。

③午後2時40分~午後4時10分

レクチャー 「ドキュメンタリーとアヴァンギャルド」話:西嶋憲生

④午後4時20分~午後5時37分

日没の印象(鈴木志郎康/日本/1975年/白黒/16ミリ/24分)

実験映画作家・詩人の鈴木志郎康が、自分と同じ年齢の古いシネ・コダック16ミリカメラを手に入れた。彼はそのカメラでその後の日々を記録する。カメラを手にする喜びから家族で過ごす日々まで、日常の幸福感が画面を満たしてゆく。プライベート・ドキュメンタリーであると同時に、カメラとともに過ごした2ヶ月間の日記映画でもある。

SELF AND OTHERS(佐藤真/日本/2000年/カラー/16ミリ/53分)

自費出版の写真集を3冊だけ遺し、1983年に36歳で亡くなった写真家・牛腸(ごちょう)茂雄。死後年を追うごとに評価の高まる彼の写真の魅力を、「阿賀に生きる」「まひるのほし」の佐藤真監督が、作品はもとより、牛腸自身の遺した16ミリ映画、肉声、草稿などを通して浮き彫りにしてゆく。

⑤午後5時50分~午後7時20分

セントラル・ヴァレー(ジェイムズ・ベニング/アメリカ/1999年/カラー/16ミリ/90分) カリフォルニアの内陸部の大半を占めるグレート・セントラル・ヴァレー。農地や牧場は大企業が所有しており、アメリカ全土の1/4に食料を供給している。谷には小さな町が点在し、働いても楽にならない生活を続けている人たちの住処となっている。この作品は、アメリカ実験映画の巨匠とも言えるジェイムズ・ベニング監督による絵と音によるこの谷のポートレートである。

この企画の背景となった文章や高知県立美術館に先立って2001年5-6月にアテネ・フランス文化センターで実施された上映会についても、この機会にここで記録しておきたいと思う。

「フィルム・ネットワーク」19号(2000.9, エース・ジャパン[国際文化交流推進協会])に「連載:空想のシネマテーク(「フィルム・ネットワーク貸出作品リスト」を使ったプログラム案)」の第1回として「方法としてのドキュメンタリー/人間的現実へのアプローチ」という私の文章が掲載された(下記の再録)。続いて20号(2001.1)に「アートとドキュメンタリーの出会い/現代におけるアートとは」(西嶋憲生)、21号(2001.3)には「都市の肖像/20世紀の記憶」(村山匡一郎)が掲載されている。

21号には「「空想のシネマテーク」を、アテネ・フランセ文化センターで上映」として19-21号に掲載されたプログラムをもとに同センターで2001年5月25日から6月2日まで15作品を上映、5月30日にはこのプログラムをめぐって西嶋憲生と村山匡一郎氏の対談が行われるという告知がある。

主催・国際交流基金アジアセンター、共催・アテネ・フランセ文化センター、エース・ジャパンとあり、上映作品は「100人の子供たちが列車を待っている」(88,イグナシオ・アグエロ)「流網船」(29,ジョン・グリアスン)「夜行郵便」(36,ベイジル・ライト,ハリー・ワット)「ティモシーのための日記」(45,ハンフリー・ジェニングス)「石炭の顔」(36,アルベルト・カヴァルカンティ)「英国に聞け」(42,H・ジェニングス他)「アラン」(34,ロバート・フラハティ)「カメラを持った男」(29,ジガ・ヴェルトフ)「上海ドキュメント」(28,ヤコフ・ブリオフ)「北京」(37,亀井文夫)「法と秩序」(69,フレデリック・ワイズマン)「1000年刻みの日時計ー牧野村物語」(86,小川伸介)「橋」(28,ヨリス・イヴェンス)「北緯17度」(68,イヴェンス)「いまだ失われざる楽園」(80,ジョナス・メカス)という、今から思えばなんとも豪華な上映会だった(しかもすべてフィルム上映だった)。

映画の授業 「方法としてのドキュメンタリー」 西嶋憲生

今回のプログラムの原案は「空想のシネマテーク」として「フィルム・ネットワーク」誌に昨年掲載された。発行元のエース・ジャパン(国際文化交流推進協会)は非商業ネットワークでの「公共上映」という角度から映画や地域文化の活性化を進める財団で、フレデリック・ワイズマン映画祭をはじめ地中海映画祭やポルトガル映画祭2000等、多くの企画を巡回している。それら巡回作を中心に貸出作品が多数あり、そのリストを基に何か架空の上映会をプランニングするという連載コーナーだった。

ドキュメンタリーとフィクションの「境界」が今日の映画表現の主要な問題圏の一つとなっている一方で、ドキュメンタリー映画に触れる機会が少ない最近の大学生などはきわめて紋切型にそれを理解(誤解?)しがちであり、そのギャップを背景に私は「方法としてのドキュメンタリー」という机上プランを出した。ドキュメンタリーなる英語はJ・グリアスンの造語とされるが(1926年のフラハティ『モアナ』評)、ドキュメンタリーとは一ジャンルである前にメディアの「機能」やメディアへの「意識」なのではないか。

そんな視点から、ドキュメンタリーのメタ映画的側面(例えば『カメラを持った男』や『100人の子供たちが列車を待っている』)、グリアスン本人の歴史的第一作『流網船』を含む「英国ドキュメンタリー傑作選」(とりわけハンフリー・ジェニングス)、そうした伝統に反発した戦後のダイレクトシネマ(ワイズマンら)、90年代ドキュメンタリーで顕著となるフィクションの混入ないし境界の曖昧化(『1000年刻みの日時計』は86年)、「客観性」への問題提起(メカスの私的で主観的な日記映画)を並置し、「ドキュメンタリーという方法意識」の多次元性と自由度を素描できないかと考えた。

今回、アテネ・フランセ文化センターの協力でプログラムが増補され「空想」が現実になってみると、本来のプランを越えた歴史性や政治性も浮上しそうだが、ドキュメンタリーという困難な存在が至る所で時代や現実と軋みを発していることは確認できるだろう。

そのもとになった拙文も参考として下記に再録する。

「連載:空想のシネマテーク」「フィルム・ネットワーク貸出作品リスト」を使ったプログラム案その1

方法としてのドキュメンタリー/人間的現実へのアプローチ

(初出「フィルム・ネットワーク」19号, 2000年9月, エース・ジャパン発行)

大学で学生たちと接していると、ときに思いもよらぬ反応に驚かされることがある。たとえば「あなたが見た一番古い映画」というアンケートに『ブレードランナー』(82)といった答えを発見したとき。その頃生まれたわけだから無理もないが、映画史の遠近感が一瞬狂って、とまどわされる。

この種の反応に一つに、最近のドキュメンタリー観の変化がある。複数大学での傾向だが「真のドキュメンタリーはありえない」といった考え方をする学生が多いようなのだ。誰かの生活を撮り続け、いっさい手を加えず主観を交えず忠実に再現するのがドキュメンタリーで、演出が入ったらフィクション、だから真のドキュメンタリーはありえないという。そんな単純に葬り去っていいのかと呆れつつも、一方でこれはヤラセが云々されショウアップされすぎたTVのバラエティ的ドキュメンタリーの反動か、デジタル合成時代に写真の記録信憑性が著しく低下したせいか、「私」の内部が肥大化し外部の現実が希薄化している学生たちの心的状況(終りなき自分探し)ゆえなのか、等々、考えていくときりがない。

とにかく、かつてドキュメンタリーが尖鋭なジャーナリズムとしてイデオロギー丸出しで社会や権力と対決し、映画的にも新たなリアリティや生々しさを生んでいた時代とはまるで違うメディア感覚がそこにあるようだ。

フィルム・ネットワーク貸出作品リストを主体にした上映会プログラム案「空想のシネマテーク」で、まず「ドキュメンタリー」をテーマにしようと思ったのはこうした変化が気になるからでもある。ドキュメンタリーについてのドキュメンタリーこそがいま必要とされているのかもしれない。

ドキュメンタリーという英語は、1926年にジョン・グリアスンがロバート・フラハティの『モアナ』評で初めて使った"造語"とされるが、英国ドキュメンタリーの父とも呼ばれるこの理論家・映画作家には、映画メディアで現代の社会問題を分析・改革するという意識も強かった。

そこでこのプログラムでは、最初に、現代チリのポブラシオン(貧民区域)の子どもたちの生活と彼らの映画教室(映画を見るだけでなく仕組みも学ぶ)を描くイグナシオ・アグエロの『100人の子供たちが列車を待っている』(88,58分)を上映したい。ピノチェト軍事独裁政権の崩壊直前に作られ反ピノチェト的政治性を持つが、映画の原理をわかりやすく教えるメディア・リテラシーの映画でもあり、世界の半分がなぜ今なお貧困なのか言外に問いかけてもくる、多重に今日的なドキュメンタリーといえる作品だからである。

次にジャンル草創期の「英国ドキュメンタリー傑作選」。ジョン・グリアスンの歴史的な第1作『流網船』(29,40分)、そしてグリアスンが組織したGPO(郵政省)映画局の代表傑作であるベイジル・ライトとハリー・ワットの『夜行郵便』(36,24分/詩人W.H.オーデンが協力)、再評価すべきハンフリー・ジェニングス(1907-50, もとはシュルレアリスム画家、ギリシアでロケ中に崖から落ちて死亡)が戦時下の生活を「未来への記録」として赤ん坊に語った『ティモシーのための日記』(45,39分/小説家E.M.フォースターの台詞)。いずれも今日考える以上に作り込まれ、美的・詩的効果が強い。

(上『夜行郵便』下『ティモシーのための日記』)

ドキュメンタリーは現実を素材とはしていてもあくまで「作者の意図で再構築された」作品であるとわかる。ただ描かれる人間が観客と地続きの同じ世界に生きているという点で劇映画と異質な体験や意味を生むのである。

一方で、そうした作為性に反発する現代のダイレクトシネマ(長回し撮影・同時録音主体の新しいドキュメンタリー手法)としては、一昨年(1998年)からの映画祭で大きな注目を集めたフレデリック・ワイズマンの初期代表作『法と秩序』(69,81分)がある。カンザスシティ警察署に密着し、警察が社会の中でどう機能しているかを検証する。『夜行郵便』もそうだが、ブラックボックス化した社会の仕組みを具体的仕事を通して「可視化」してみせているといえる。

日本作品としては、3時間42分と長尺だが、小川プロダクション『1000年刻みの日時計』(86)。三里塚の空港反対派農民に長期密着した後、自ら稲作をしつつ集団制作を進めた小川プロの到達点というべき、風土と人間をスリリングに掘り下げた力作である。さらに私的・実験的な表現としてジョナス・メカスの『リトアニアへの旅の追憶』(72,87分)。第二次世界大戦の戦争難民として米国に移住し、やがてアンダーグラウンド映画の中心人物となったリトアニアの詩人が、27年ぶりの帰郷を当事者の目で即興的・主観的に撮影した「日記映画」の傑作だ。自らの経験を描くのになぜ「客観的」にならなければならないのかという問いかけがそこにある。

こういったプログラミングで、「ドキュメンタリーという方法」が人間的現実にアプローチする、その先駆や今日の多様さを大まかにでも提示できないだろうか。リアリティと映像の関係が変質しつつある時代にはドキュメンタリーの意味も表情も変わらざるをえない。ドキュメンタリーとフィクションの「境界」こそが今日的イッシューとなるのもそのためである。しかし若い学生を含む多くの観客にとってはそもそもドキュメンタリー映画(史)に触れる機会自体が少ないのだから、この初歩的で限定されたプログラムにもそれなりの有効性はあるだろう。

なお、時間的・予算的余裕がある場合は「フィルム・ネットワーク貸出作品」(現在は「コミュニティシネマセンター貸出作品」)のリストからヤコフ・ブリオフ『上海ドキュメント』(28,72分/35ミリ)、ソクーロフの『ロシアン・エレジー』(93,68分/35ミリ)、地中海映画祭の『リスボン』(マノエル・デ・オリヴェイラ,83,61分)と『アテネ』(テオ・アンゲロプロス,82,44分)も追加でき、山形国際ドキュメンタリー映画祭事務局からロバート・フラハティの『アラン』(34,77分)『極北のナヌーク』(22、78分/グループ現代がHDリマスター版を配給,『モアナ』デジタルリマスターサウンド版も)等、アテネ・フランセ文化センターからジガ・ヴェルトフの『カメラを持った男』(29,75分)等を借りてプログラム拡充を図ることが可能である。(西嶋憲生)

(参考)現在の「コミュニティシネマセンター貸出作品」はこちら。