1.プロローグ

人類は700万年の歴史を持つという。その700万年の間、我々人類は、何を食べてきたか?というと、基本は肉食である。ただ、狩りはハイリスクハイリターンで不安定である。そんな時に、気候変動が起きたのが、今から1万2千年ほど前である。その頃から、運よく?人間は穀物を栽培するようになって、定住を始めたのである。穀物生産により、食料の安定確保が可能になり、これにより小さな集落もでき。生産に携わらない人々も発生し、それらの人々が、今で言う、役人やら商人の源流となった。穀物の生産量や、穀物の所有量で貧富の差が発生し、それによってゆるやかな階級が形成されていった。それが進むことで、今で言う支配者や被支配者の輪郭もはっきりしてきた。

このように、穀物生産が人間社会の仕組みを大きく変えていき、穀物を食べることにより餓死は減り、平均寿命も延び、人口も増えた。これは一見、たいそう良いことのように表面上は思えるかもしれないが、実は、穀物を食べることで、人類にとって大きなマイナス面がじわじわと発生していたのである。簡単に言うと、餓死や平均寿命は確かに伸びたが、穀物を食べることで、明らかに人間が不健康になったのである。単純に言うと700万年穀物を食べてこなかった人類は、穀物を食べるように遺伝子が設計されていなかったのである。穀物は、「糖質」と「繊維質」でできている。人間は、約700万年間、主食は肉であった。栄養学的に言えば「タンパク質」と「脂質」を中心に食生活を営んできたのである。穀物は保存が可能であり、大量生産に適していたので、効率が良かった。効率や経済性や金儲けを優先して、人間本来の健康を無視すると言うアプローチは既に、1万2千年前から始まっていたのである。

※後で述べるが、穀物(糖質)が人間(哺乳類)に適さないのは、我々の体内にミトコンドリアが存在するからなのである。だから、我々の身体が、ミトコンドリアに依存している限り、未来永劫、糖質は人間および哺乳類・鳥類・爬虫類・魚類には適さないのである。

ようするに、遺伝子以前の問題なのである。後でも述べるが、糖質を食べるのに適した生物になるのであれば、原核生物に逆戻りするしかないのである。

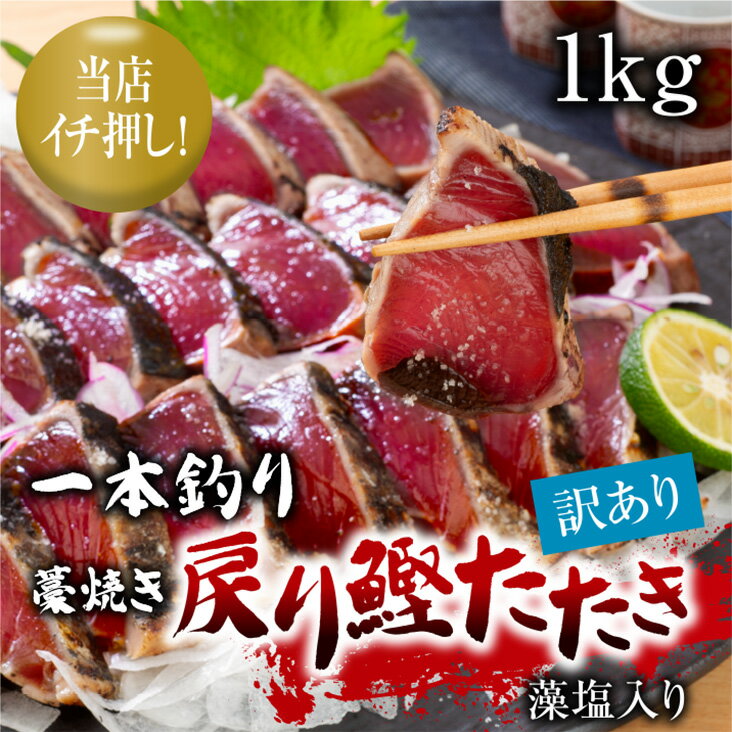

人間だけではない、我々哺乳類は、肉食なのである。なぜなら、野生(陸上でも海洋でも)には、糖質の高い食べ物がほとんどなかったからなのであるが、野生の草食動物も突き詰めて言えば肉食なのである。表面上は草を食べているように見えるが、草に寄生する微生物(タンパク質と脂質)を食べているのである。草の中にもタンパク質と脂質は含まれるが、ごく微量である。彼らは草の中の僅かなたんぱく質や脂質をメイン食べているのではなく、彼らは、あくまで、草に寄生している微生物のたんぱく質と脂質を摂取してあの大きな身体を形成するのである。わかりやすい例で言えば、シロナガスクジラが大量のプランクトンを食べて、あの大きな身体を形成し維持していると同じようなものである。専門家は哺乳類は全て肉食であると断言しています。

哺乳類も鳥類も魚類も基本は肉食であり、タンパク質と脂質が主食なのである。

糖質やグルコース(ブドウ糖)を主食にするのは嫌気性の原始の下等生物(原核生物)である。

ミトコンドリアに代表される酸素を取り込み(呼吸する生物)脂肪酸やたんぱく質を主食に生存する者(真核生物以降)の主食はタンパク質と脂質である。