今日は日曜日なので、オンラインサロン『西野亮廣エンタメ研究所』に届いた相談にお答えしたいと思うのですが、

本題に入る前に、お知らせをさせてください。

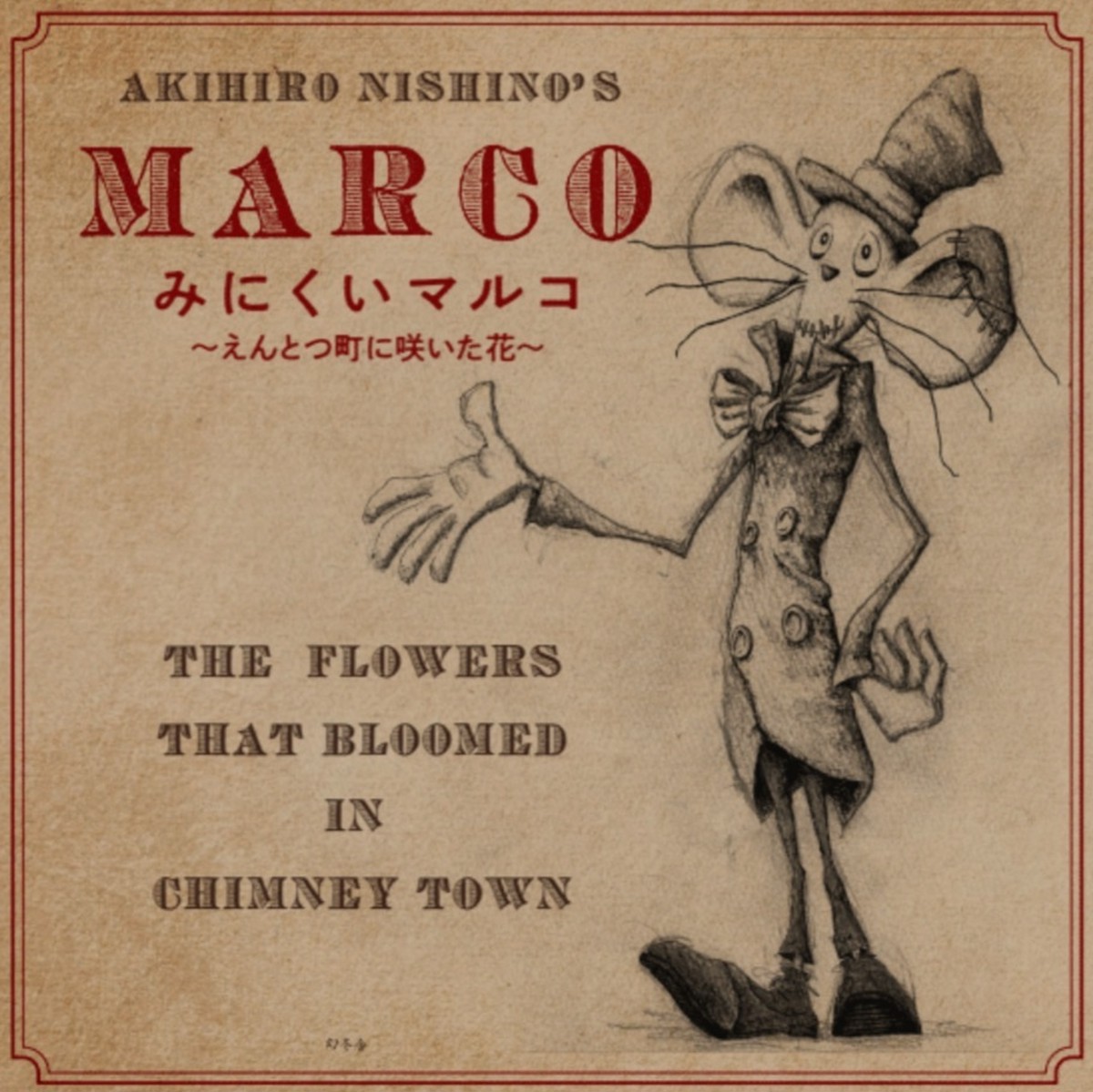

僕の絵本最新作『みにくいマルコ 〜えんとつ町に咲いた花〜』が発売となりました。

(※こちら→)https://www.amazon.co.jp/dp/4344037073/ref=cm_sw_r_cp_apa_glc_i_5WZZ7D05W7P98DZ11TC7

『えんとつ町のプペル』もそうだったのですが、世間のニーズをまったく意識せず、僕の今の気持ちを正直に描いた作品です。

ただ、きっと世の中には僕と同じような環境にある人がいて、その方や、あとはお父さん&お母さんにもキチンと届くと思います。

是非、手にとって読んでみてください。

そして、こちらの作品はサイン本のご予約も承っておりまして、お求めの方は『キンコン西野のサイン本屋さん』で検索してみてください。

(※こちら→)https://nishino.thebase.in/items/28763178

よろしくお願いします。

そして、お知らせがもう一つあります。

月に2回、僕の友達を自宅に招いて、酒を呑みながら、「今やっていること」や「これから仕掛けること」などを話す月額590円のYouTubeのメンバーシップ『スナック西野』をやっております。

昨日、「IT評論家・尾原和啓さん」回が配信されました。

10分間の無料版もあるので、まだご覧になられていない方は、是非、見てください。

この時代にサービスを提供していこうと思ったら、何をやらなくちゃいけないのか?

また、何が地雷なのか?

ここについて、かなりエグった内容をお話ししています。

かなりフルスロットルで話しているので、途中、話についていけない人もいるかもしれませんが、「普段の呑み会の会話をそのまま届ける」が趣旨なので、そのまま話を続けています。超絶オススメです。

そして、先々のゲストですが、次回は「堀江貴文さん」、その次は「美容室NORA代表・広江一也さん」と続きます。

興味がある方は、僕の公式YouTubeチャンネル『西野亮廣エンタメ研究所』の動画の画面の下にある「メンバーになる」をクリックしてください。

(※コチラ→)https://www.youtube.com/channel/UCOy5sLcFLqYNqZ1iurp4dCg/join

よろしくお願いします。

さて。

そんなこんなで本題です。

今日はオンラインサロンに届いた質問に答えていきまーす。

【Q】リキト

システムエラーの例え話で「置き引き」の話をされていましたが、『財布を置き忘れた状況』(システムエラー)を作り出したのは、置き忘れた『人』(ヒューマンエラー)だと思うのですが、システムエラーの改善に結局ヒューマンエラーの改善(個人の努力)も必要なことはないですか?

【A】

これ、僕が昔どこかで話した話なのですが、何のことか分からない人がいると思うので、ザックリと説明しますね。

チームを組み立てる時に、僕は、分かりやすい言葉を使うと「性弱説」(=人はそもそも弱い)で設計するようにしていて、「ヒューマンエラーはなくて、あるのはシステムエラーだけだ」と言い切っているんですね。

たとえば、A君がテーブルの上に財布を置き忘れました。

次に部屋にやってきたB君がその財布を盗んでしまいました。

「この場合、罪はどこにある?」という問いです。

性弱説(人はそもそも弱い)でいくと、この場合は「『机の上に置き忘れた財布がある』という状況に罪がある」と考えるんです。

そこに「置き忘れた財布」さえなければ、B君が罪を犯すことはなかった。

つまり、B君(ヒューマン)のエラーではなくて、B君に罪を犯させた状況(システム)のエラーであると。

なので、スタッフがミスをした時は、「スタッフを責めずに、スタッフにミスをさせてしまったシステムを改善しろ」というのが西野の言い分です。

前置きが長くなりましたが、このリキトさんが言っているのは、「そもそも『A君が財布を置き忘れた』というのはヒューマンエラーじゃないか。結局、ヒューマンエラーを改善しないことには、システムエラーの改善にならないだろ?」ということだと思うんですけど…

実は『A君が財布を置き忘れた』というのもシステムのエラーでして…えっとね、大きな駅のホームの階段を想像してください。

ホームから改札口に行こうと思ったら、降りなきゃいけないタイプの階段です。

その階段の両脇の壁がありますよね。

ホームの上に、なんとなく高さ1メートル20センチほど飛び出た階段の両脇の壁です。

人がホームから階段に落ちないように塀の役割をしている、あの壁です。

あの壁の頭の部分…もたれかかった時に、なんとなく両肘を置いちゃう部分。

あそこ、平というよりも、なんか、半円になってたりしません?

ここまで話すと謎が解けたと思うのですが、あそこを半円にすることで、荷物を置けないようにしてるんです。

あそこに荷物を置いちゃうと、階段側に荷物が落っこちちゃって、階段を登って来る人の頭に当たるからです。

『置き忘れた財布』の話はあくまで喩えなのですが、財布を置き忘れたA君のエラーじゃないんです。

A君が財布をウッカリと置き忘れられるようになっている空間に問題があるんです。

つまり、システムのエラーです。

この時、リーダーが考えなきゃいけないのは、「ならば、どうすれば、財布を置き忘れることができない部屋になるだろう?」です。

この説明で、なんとなくご理解いただいたかと思います。

チームをまとめる時の参考にしていただけると幸いです。

【Q】ユースケさん

例え話の上達方法はありますか??

【A】

たとえば…たしか『情熱大陸』だったっと思うんですけど、間違ってたらすみません。

落語家の立川談志師匠に密着した回があって、そこで、落語中にお客さんが携帯電話を鳴らしたのかな?

それに対して、談志師匠が咄嗟にアドリブで返して、笑いをかっさらったんです。

番組では、その時の談志師匠のアドリブ力(頭の回転の速さ)を讃える感じになっていたのですが、劇場に出ていれば、お客さんが携帯電話を鳴らすトラブルなんて、日常茶飯事なんです。

そして、その時の「返しのパターン」を芸人はそれぞれ持っているんですね。

初めて見た人からすると、僅か数秒で、あの返が出てくる芸人のアドリブ力に驚くかもしれませんが、劇場に出ている芸人からしてみると、それはアドリブでも何でもない。

「ありがとう」と言われたら、「どういたしまして」と返すような感じで、パターン化した傾向と対策に過ぎないんですね。

「たとえ」もこれと同じです。

今、ユースケさんから「例え話の上達方法はありますか??」というご質問をいただいて、たぶん、2秒も待たずに「談志師匠のたとえ話」を持ち出したと思うんですけど、ちなみに、キングコング西野が「たとえ話の上達方法はありますか?」と質問されたのは、今回が初めてだと思います(笑)?

つまり、そういうことです。

答えは「場数」です。才能なんかじゃありません。

参考になると幸いです。

応援しています。頑張ってください。

【Q】ヒロアキさん

僕はレストランを2軒運営しています。

一軒は開業19年になる本店と、もう一軒は昨年8月に開業したばかりの新店です。

このコロナ禍中に対応する為に日々策を立て現場に指示を降ろすのですが、新店のシェフがとても職人気質なタイプで、必ず何らかの理由を付けて拒みがちです。

西野さんならどのようにスタッフを掌握し、指示したことを実践させますか?

【A】

僕には絵本チームがあって、ミュージカルチームがあって、映画チームがあって…といった感じで、職種も、職場も違ういろんな仕事をハンドリングしているので、このヒロアキさんの痛みが超絶よく分かります。

実は、これ、2店舗目の典型的な落とし穴だと思っていて…大前提として踏まえておいた方がいいのは、「7人のチームをハンドリングする時と、20人のチームをハンドリングする時は、戦い方を変えなきゃいけない」ということです。

当然、チームが100人になれば、また変えなきゃいけないし、500人になれば、さらに変えなきゃいけない。

自分の目や手が行き届くのであれば、ぶっちゃけ、スタッフを掌握し、支持したことをそのまんまやらせた方が上手くいくかもしれません。

ただ、ヒロアキさんの時間は24時間しかないわけじゃないですか?

一体、何人のスタッフに、自分の時間を割けますか?

まぁ、たかが知れてますよね。

それこそ働く場所が違うと、自分の知らないところで一体何をしているか分かったもんじゃない。

そんなの、ずっと監視し続けることって物理的に不可能ですよね?

結局、チームメンバーが10人を超えてきたり、

職場が分かれてきたりすると、「自立的人材」を育てなきゃいけなくなるんです。

それは、ヒロアキさんの兵隊ではなくて、ヒロアキさんの指示などなくとも、主体的に動いてくれる人材のことです。

こういう時に必ず引用されるのが、連合艦隊司令官の山本五十六の言葉です。

「やってみせ 言って聞かせて させてみて 誉めてやらねば 人は動かじ。

話し合い 耳を傾け 承認し 任せてやらねば 人は育たず」

もう、この言葉に尽きると思います。

やっぱり、任せないと、自立的に動くスタッフは生まれないんです。

そして、これは、「そういうものだ」と思っておいた方がいいと思うのですが……任せると、最初は必ず売上が落ち込みます。

これは、必ずです。

気持ちの折り合いをつけるのが、なかなか難しいと思うんです。

自分でやれば上手くいくのに、給料を払って、任せて、売り上げが落ちてしまうわけだから。

でも、任せないと、実らないんです。

実らないかぎり、これ以上、広がっていかないんです。

僕の場合だと、僕が絵本を作っている間に、動きが止まってしまうミュージカルチームであってはいけないんです。

じゃあ、「ミュージカルチームのスタッフがどうすれば自立的に動くか?」を考えるわけですが、一つは、今いった「任せる」ということ。

あと、もう一つ。これが結構大事で、「利害を一致させる」ということですね。

スタッフとよくよく話し合って、ちゃんと下心をヒアリングして、スタッフの下心と、会社の下心の重なっている部分を探す。

そして、そこに仕事を置く。

これをやらないかぎり、自立的人材は生まれないと思っています。

「お前、何をしたいの?」と訊いて、「僕はこれがやりたいです」と答えをもらって、

「なるほど。だったら、AとBの仕事は違うけど、Cの仕事と向き合うことは、お前のゴールに向かう手段になるよね?じゃあ、Cをやってもらえる? で、申し訳ないんだけど、Cは今、1円も売り上げが出ていないので、これだとCが続けられなくなるから、Cの売り上げが安定するまでBの仕事もやってもらえる? Aは俺がやるわ」

という感じで、下心が重なっているCを軸に、Bの仕事もお願いすると、Bの仕事も彼の中での目的を達成するための手段になる。

この「会社と社員の下心を、すり合わせる」というのは超重要だと思います。

その為には、徹底的にヒアリングすることが大事です。

何か参考になると嬉しいです。

ま、こんな感じで、毎週日曜日はオンラインサロン『西野亮廣エンタメ研究所』のコメント欄に届いた質問に答えていきたいと思います。

西野に相談してみたいことがある方は、『西野亮廣エンタメ研究所』のコメント欄まで、なるべく簡潔に文章を送ってください。

そして、最後にサロン内イベントのお知らせですが…

このVoicyでは、どちらかというと普遍的なこと(場合によっては他所でも聞けること)を喋っているのですが、オンラインサロン『西野亮廣エンタメ研究所』では、僕の活動を絡めながら、「今、何をしなければならないのか?」という内容をお届けしているんですね。

「今、作品を届ける為には?」「今、集客をする為には?」がメインです。

なので、サロンメンバーは経営者さんが多めです。

で、いつもは、1日2000文字〜3000文字の記事を書いて終わりなのですが、「ここって、こういうことだよ」という補足説明を文章じゃなくて、お喋りで届けようと思って、6月29日21時から、オンライン勉強会『【教えて西野先生】機能で差別化を図れなくなった時代の集客の提案』を開催することになりました。

サロンに投稿した過去記事の復習をする会ですね。

オンライン勉強会はFacebookグループのサロン内で開催しますので、Facebookのサロンを利用しているサロンメンバーさんは参加無料です。

時間になれば、いつものタイムラインを開いてください。

サロンメンバーではないけれど、「オンライン勉強会『【教えて西野先生】機能で差別化を図れなくなった時代の提案』」に興味がある方は、「西野亮廣エンタメ研究所」で検索して、サロンに参加してみてください。

勉強会の時間は大体1時間半です。西野が一人で喋ります。よろしくお願いします。

(※こちら)→https://salon.jp/nishino

本日も、長々とお付き合いくださってありがとうございます。

それでは素敵な素敵な日曜日をお過ごしください。