選手を指導するときに意識しているのが、『洞察力』を高めることです。

サッカーサービスの人たちが言う、認知・判断・実行を一言で言うと

『洞察力』になるのかなと思っています。

ただ、ジュニア年代の選手たちに『洞察力を上げよう』と言っても

頭の中にクエスチョンマークが浮かんでしまうので

『観て、選んで、触る』という言い方をしています」

観て、選んで、触る。この3つをプレーに落としこむと、何になるのだろう。

「『観て』はボール、ゴール、相手、味方、スペースなどの状況を見ること。

『選んで』は、状況を見た上で、どのプレーをするのがいいのかを選ぶこと。

『触る』は技術的な部分で

ボールコントロールやドリブル、パス、シュートなどプレーの実行を意味します」

試合中、指導者が選手に

「周りを観ろ!」と声をかけている場面をよく見かけます。

しかし、どこで、何を、いつ、どのように、観るのかを教わっていない選手は

何を観て、何をプレーの選択基準にすればいいかがわかりません。

「周りを観なければ簡単にボールを失ってしまうようなルール設定を通じて

洞察力を身につけるように導いています。

まずは状況を観て、最善のプレーを選ぶことが大切で

付け加えるなら、観て、選んで、改めて(ボールに)触る。

それができるのが良い選手だと思います。

試合中、観て、選んで、パスを出そうとした瞬間

相手が動くことでパスコースがなくなることもあります。

そのときに、いい選手は状況に応じて、直前でプレーを変えることができるんです。

それは小学校低学年から

状況判断の伴ったトレーニングを積み重ねていくことで

少しずつできるようになっていきます」

■低学年から『洞察力』を高めることが

すべてのプレーの土台となる

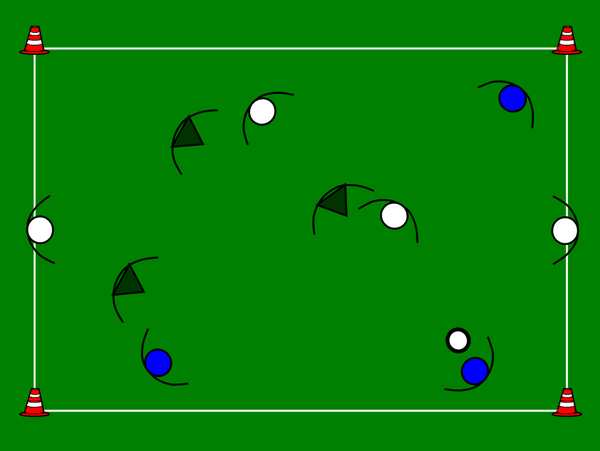

『攻撃方向のある3対3+4フリーマン』です。

フリーマンは、フットサルコート半分程度のグリッドの短い辺に1人ずつと

グリッド内に2人が入ります。

片方の辺のフリーマンにボールを渡したら

次のゴールは反対側のフリーマンとなり、攻撃方向が変わります。

「この練習は、ボールを持っていない選手の

『パスコースを作る動き』がポイントになります。

また、グリッドが狭いのでプレッシャーも速くなります。

そのため、パスを受ける選手は事前に周囲の状況を観て

素早い判断のもとにプレーすることが大切です」

<3vs3+4フリーマン>

選手たちは小学校低学年ながら

周りの状況を観ながらパスコースを作り

パスを2本、3本とつないでいきます。

「サッカーは集団スポーツなので、全員で攻撃して、全員で守備をする。

攻守の切り替えも全員で行う。

これまで日本のジュニアの現場で

状況を考えずにドリブルを仕掛けてしまう選手をたくさん見てきました。

私としては、局面だけの選手を作りたくないんです。

ピッチ全体を観て、ゲームを読める選手になってほしい」

■“状況判断を高める=ドリブラーを育てない”ではない

「状況判断を高めることをコンセプトに置いていますが

それは決してドリブラーを育てないことではありません。

実際に初級、中級のクラスでは、すべてのプレーのベースとして

ボールを思い通り扱えるようになるために

ボールコントロール系の練習を多く取り入れています」

パスかドリブルかの単純な二択ではなく

選手のレベルに応じて、必要な部分を必要な時期にトレーニングしていく――。

その重要性しかり、アナリティックメソッド(反復練習)と

グローバルメソッド(実戦に近い練習)

「ドリブルに特徴を持った選手が

状況判断を高めることで

ドリブルという武器をより効果的に使うことができるようになります。

すべてのプレーの土台となる洞察力を高めることが

良い選手になるために必要なことで

その上で自分の個性をどう活かすか」

サカイクHPより