日本の歌謡曲の歴史ということだと古賀政男も外せません。とはいえ、私もあまりよく知らない曲ばかりです。

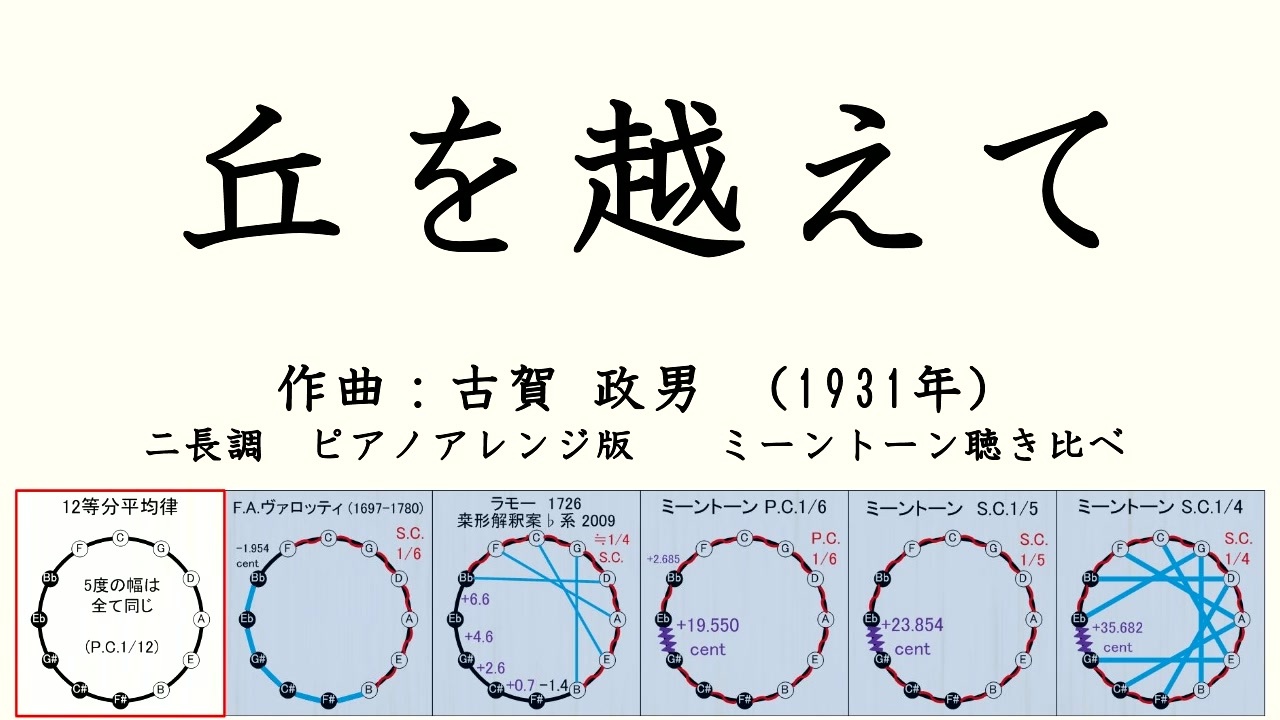

「丘を越えて」

「丘を越えて」はもともとマンドリンのための曲だったそうです(Wikipediaより)。マンドリンは平均律でフレットが打ってある楽器ですから、まぁ基本は平均律で問題無いですね。細かい事を言うと、マンドリンの4本の弦は G-D-A-Eで、電子チューナーが無かった時代は純正5度で取るのが普通だっただろうと思います。

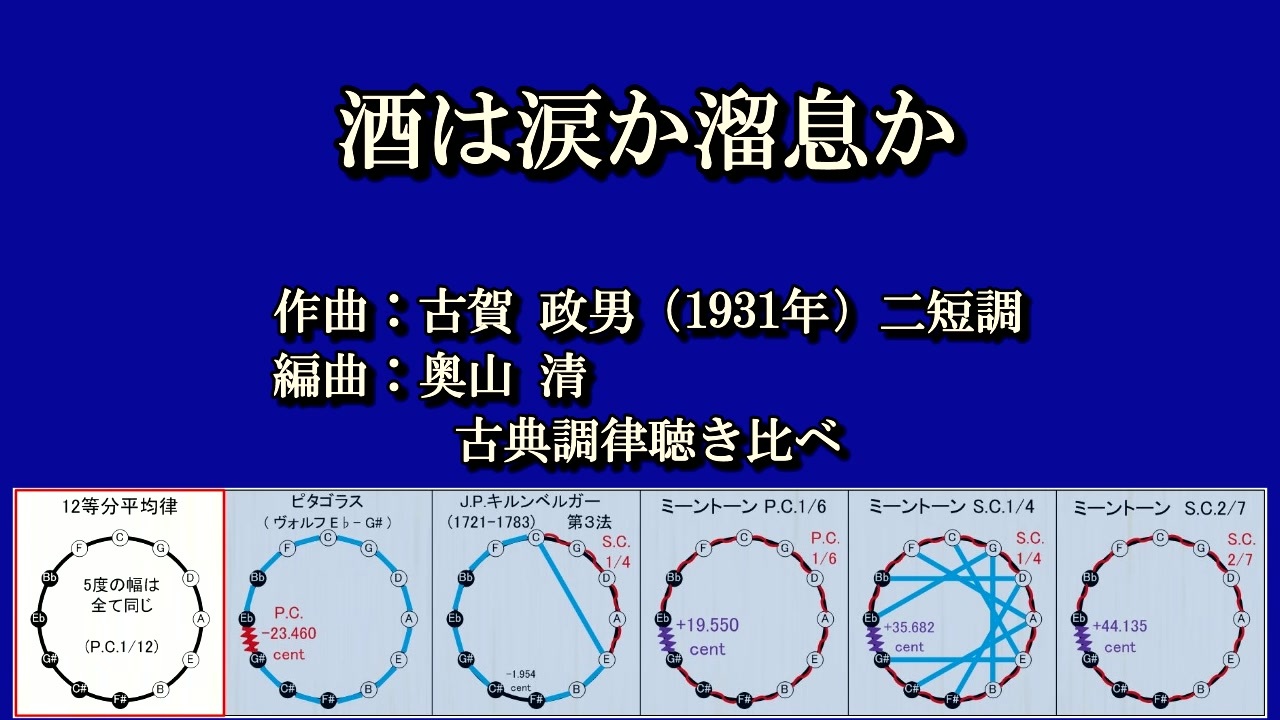

「酒は涙か溜息か」

古賀政男の代表曲と言っていい曲の1つで、クラシックギター1本で弾き語りするイメージの強い曲です。クラシックギターもフレットは平均律です。この手の古賀政男楽曲は特に平均律の影響を強く感じます。平均律はこういう雰囲気の曲が得意で、平均律の特徴を最大限に生かしている曲と言えると思います。歌手の藤山一郎は西洋音楽をがっつり勉強した人なので、歌声は高め/低めの音程を上手に織り交ぜて独特の世界観を作っています。後の時代の歌謡曲・演歌に大きな影響を残しました。

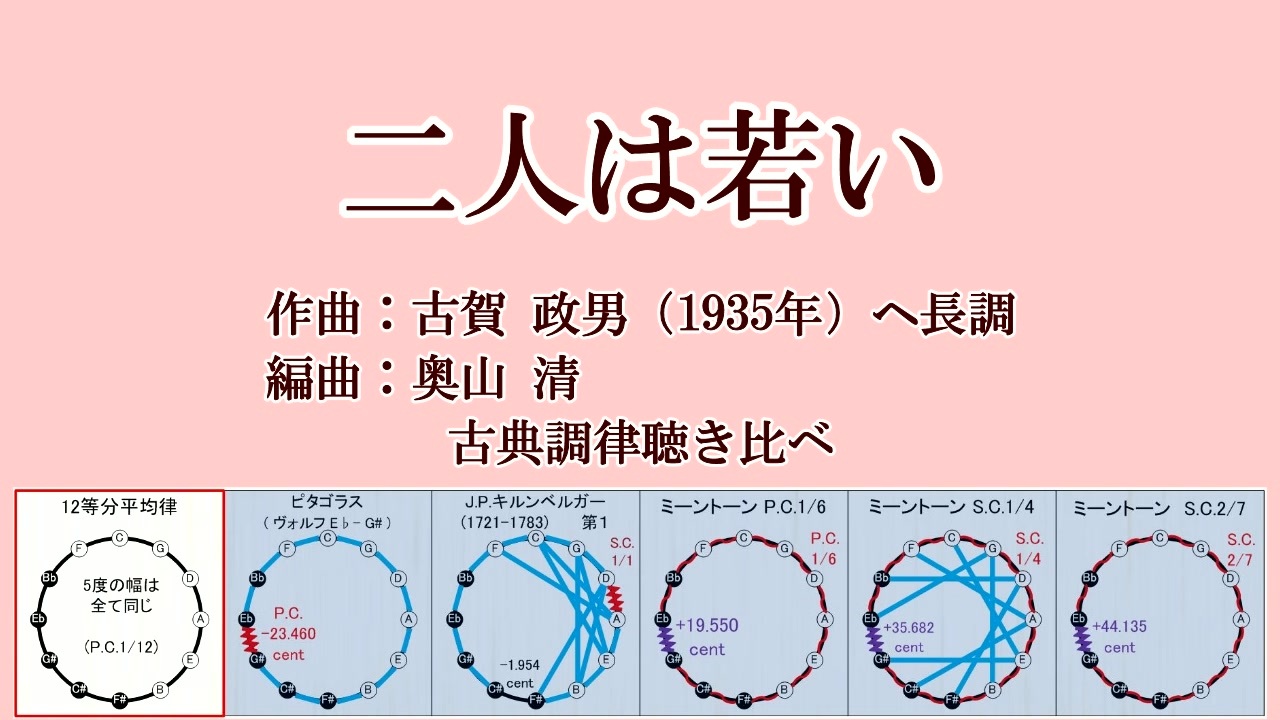

「二人は若い」

うって変わって、この陽気な曲調はミーントーン系の音律の方がしっくりくると思います。こういうラブラブな曲はミーントーン系が得意なんですよね。後の時代の、植木等の「スーダラ節」などは、この曲の影響を強く受けていると思います。こういうバカっぽい曲が今ではすっかり無くなってしまったのは、ミーントーンが使われなくなったせいかもしれません。

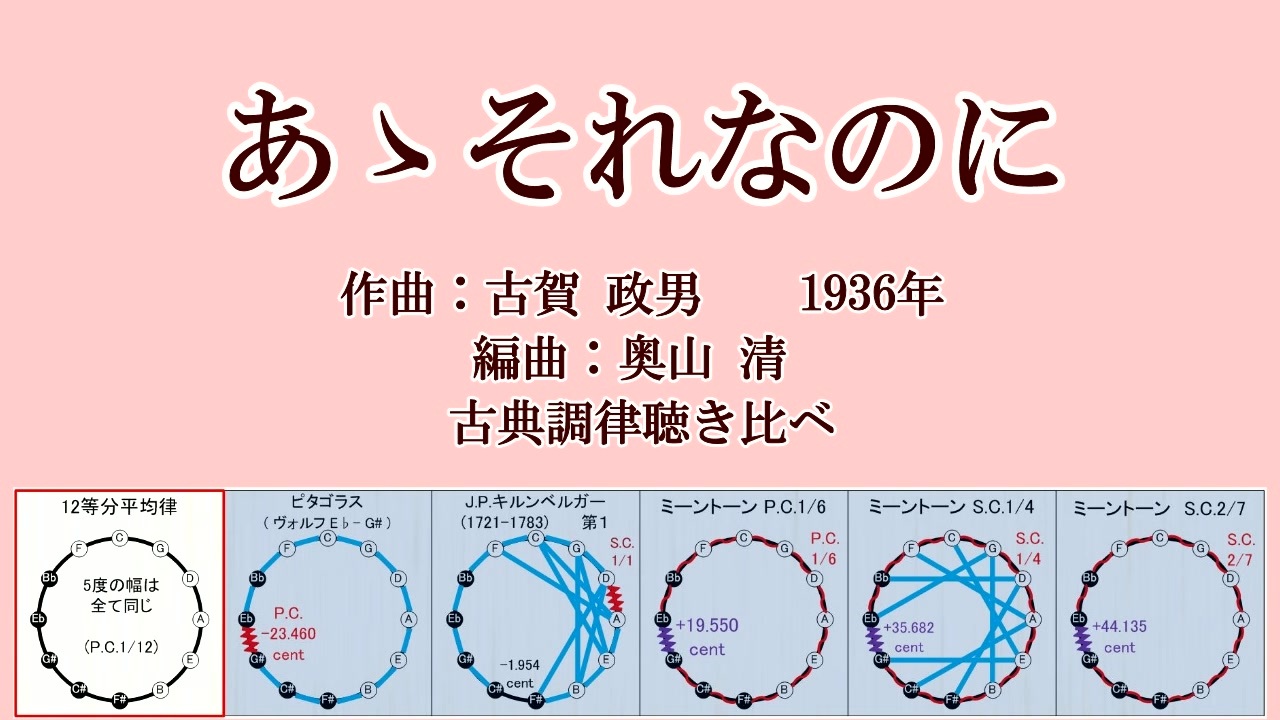

「あゝそれなのに」

原曲の録音はバイオリンやクラリネットが使われていて、ミーントーンぽい部分もある曲なのですが、特徴的なのはやっぱり歌い手の 美ち奴 の音程の取り方ですよね。Wikipediaにこの人の項目があります。三味線の修業を積み、人気の芸者だった人ということで、西洋音楽の専門教育はおそらくほとんど受けてない人なんですね。そのためか、歌声はかなりピタゴラス音律寄りです。おそらく当時の一般人にとっては、 美ち奴 の音程の取り方の方が伝統に即していて聴き馴染みがあっただろうと思います。

つまり伴奏はミーントーンぽいのに、主旋律の歌声はピタゴラス、という、ちぐはぐなことになってるんですが、そのちぐはぐさが、歌の内容とうまくリンクして愉快な雰囲気を出してるんですね。「和洋折衷としては失敗してるんだけど、その失敗がおもしろいので、エンタメとしては成立してる」っていうパターンかと思います。これは当時の日本をいろんな意味で象徴してますよね。平均律一辺倒だったら絶対生まれない曲です。

という訳で、まとめると、古賀政男という人は、基本はギターの平均律が得意で、そこを柱として活躍した人だったと言っていいと思うんですが、同時に、当時の西洋音楽と日本の伝統音楽の両方に習熟していて、それらの長所をそれぞれ生かした曲作りができる人でもあったんだなと思います。クラシックの有名な音楽家の多くがそうだったように、古賀政男もいろんな音律を適材適所で上手に使い分けることができる音楽家だったようです。