日本の西洋音楽史について調べるならば、瀧廉太郎は外せません。

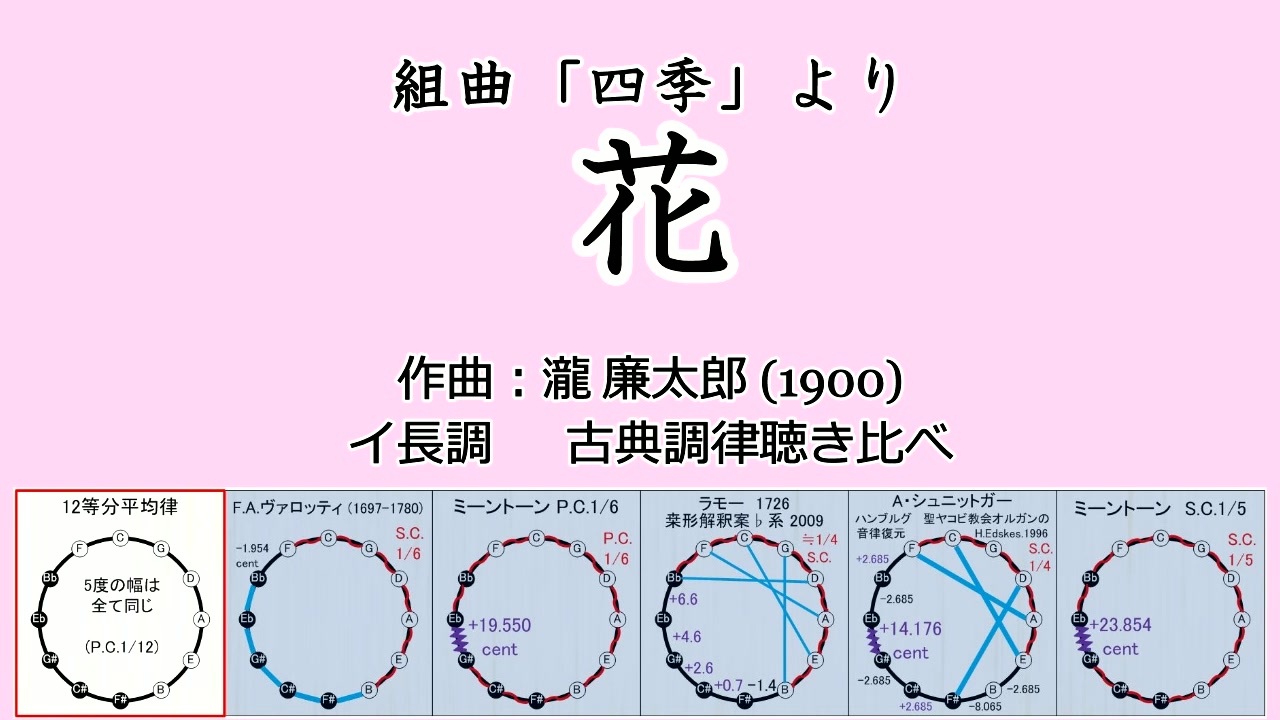

ちょうど春らしくなってきたので、「花」を聞き比べ動画にしてみました。

とりあえず1/6コンマ・ミーントーンやモデファイド・ミーントーンでも具合良く演奏できますが、初期の瀧廉太郎が、調性格的なことを理解して曲の調を選んでいたかどうかは、よくわからないです。単に思いついたメロディーがその調だった、という可能性もあるでしょう。古典調律で演奏することで、モーツァルトやハイドンあたりの古典派の影響が感じられるようになる気はしますね。

この1900年は明治33年にあたり、YAMAHAの創業者である山葉寅楠がアメリカ視察から帰ってきてアップライトピアノの試作品を作った、ぐらいの時期です。まだ楽器の国産化は始まったばかりで、瀧廉太郎は舶来品の楽器を使っていた可能性が高いことになります。舶来品の楽器は欧米人向けの教会で讃美歌を演奏できるように、伝統的な教会のオルガンに準じた調律が施されていたはずで、このことは「1/6コンマ・ミーントーンやモデファイド・ミーントーンで具合よく演奏できる」という事実と矛盾しません。

気をつけないといけない事として、当時の日本における「平均律(平均率)」という言葉が単に12等分平均律のことを指していたのではなく、ウェルテンペラメントやミーントーンまでごちゃまぜでそう呼ばれていたということは以前書きました。

つまり、瀧廉太郎が生きていた時代の資料をいくら調べても、その文面からは「瀧廉太郎は平均率(平均律)を使っていた」という話にしか成りえず、しかし、その「平均率(平均律)」という言葉は必ずしも12等分平均律のことを意味しないのです。こうやって当時の様々な楽曲と各種調律の組み合わせを実際に聴き比べてみることで初めて、その実態が浮き彫りになってくるのです。

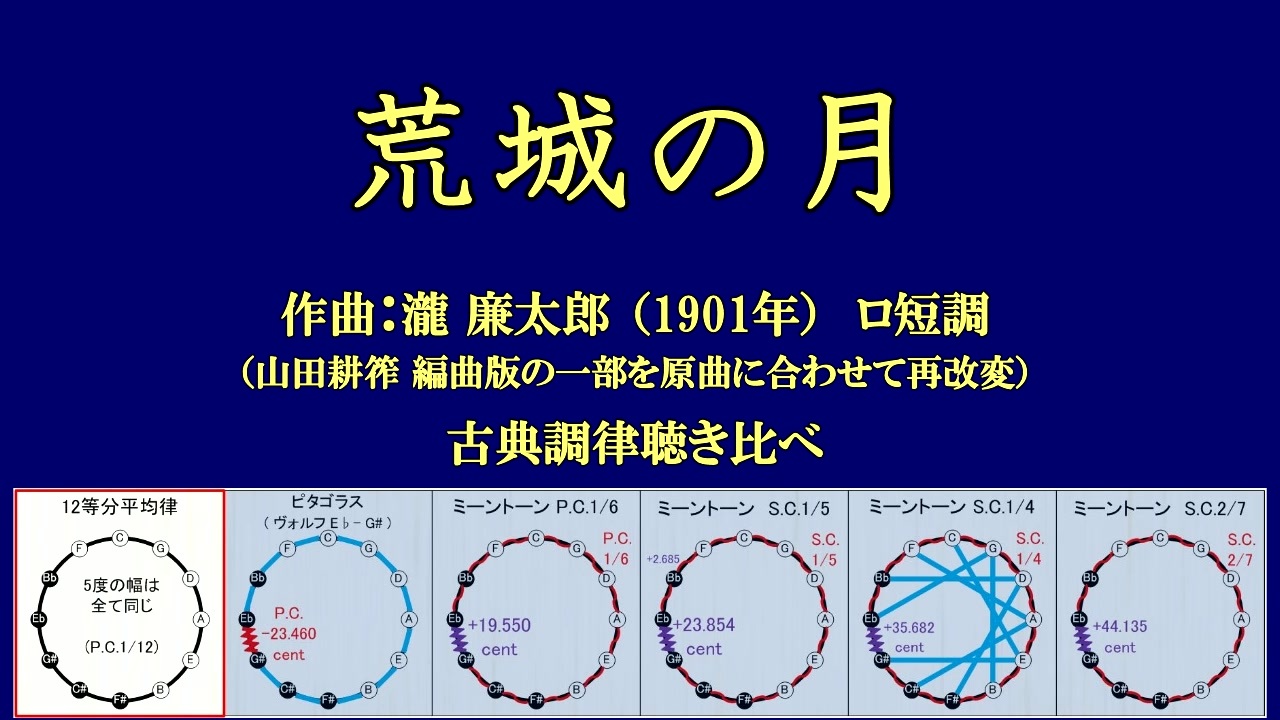

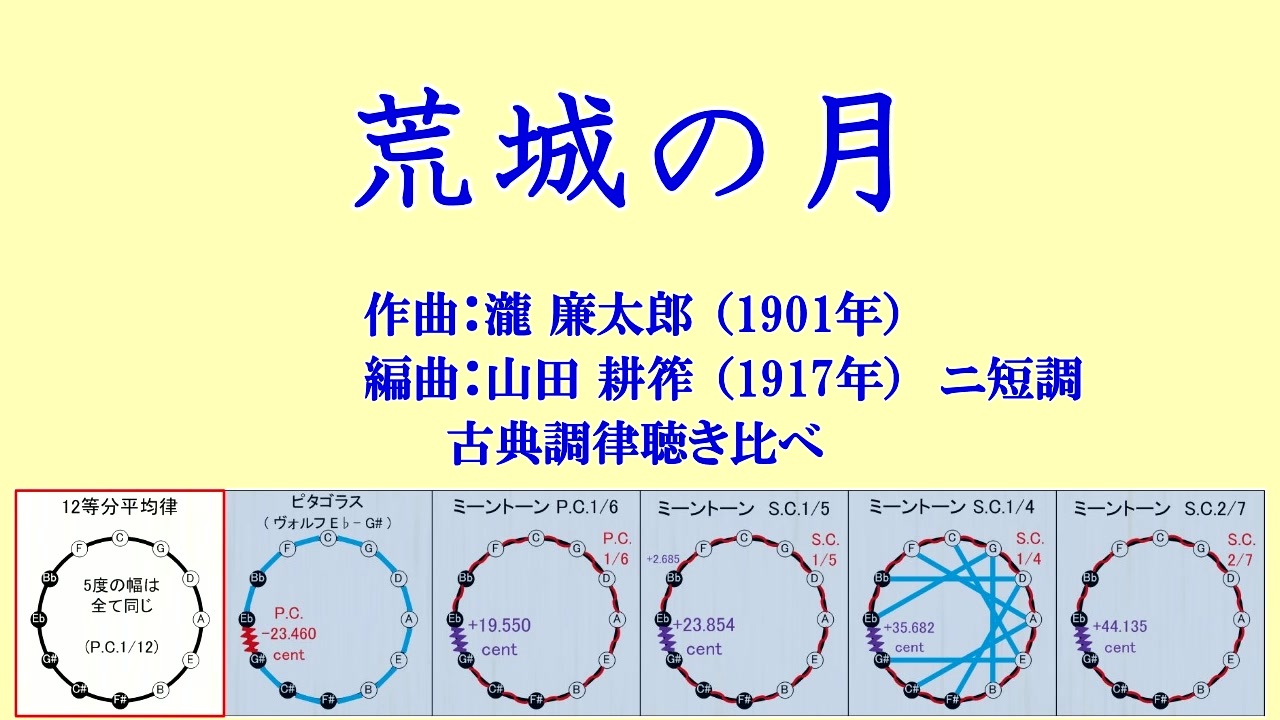

つづいて「荒城の月」です。瀧廉太郎の作品としては、ロ短調での単旋律のみが残されており、これを山田耕筰が1917年に二短調に移調して編曲したものが有名です。

ロ短調版

二短調版

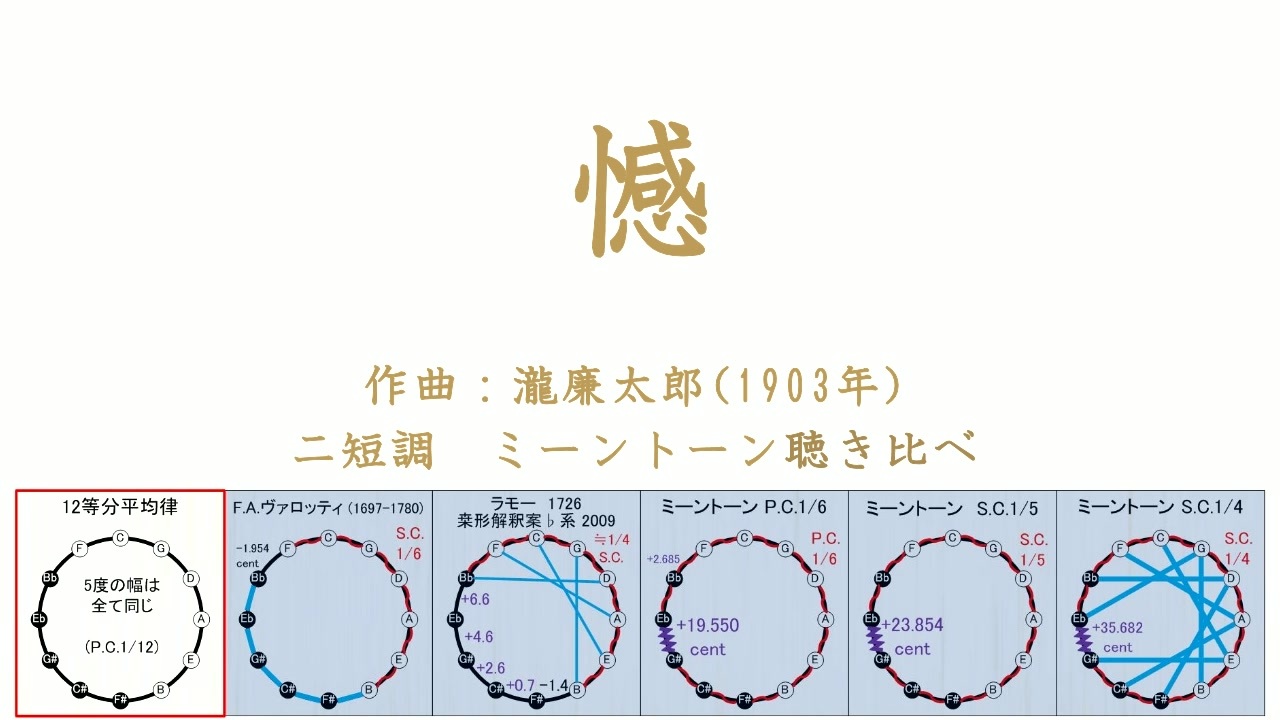

楽譜は、次の論文に掲載されている原典版を使用しました。ただし、MIDIデータ化するにあたってペダルを追加しています。

喜多宏丞「瀧廉太郎《憾》:手稿譜に基づく校訂楽譜の作成」大分県立芸術文化短期大学研究紀要 第59巻 (51-70) 2021年