ネタ堀り中です。

昭和の戦後すぐの混乱期までは、meantone も「平均率」と訳されて辞書に載っていた、ということは以前書きました。

そういう訳で、じゃぁ戦後すぐの歌はどんな感じだったのかというのを検証しておきました。

相変わらず雑な打ち込みデータなのはご了承ください。

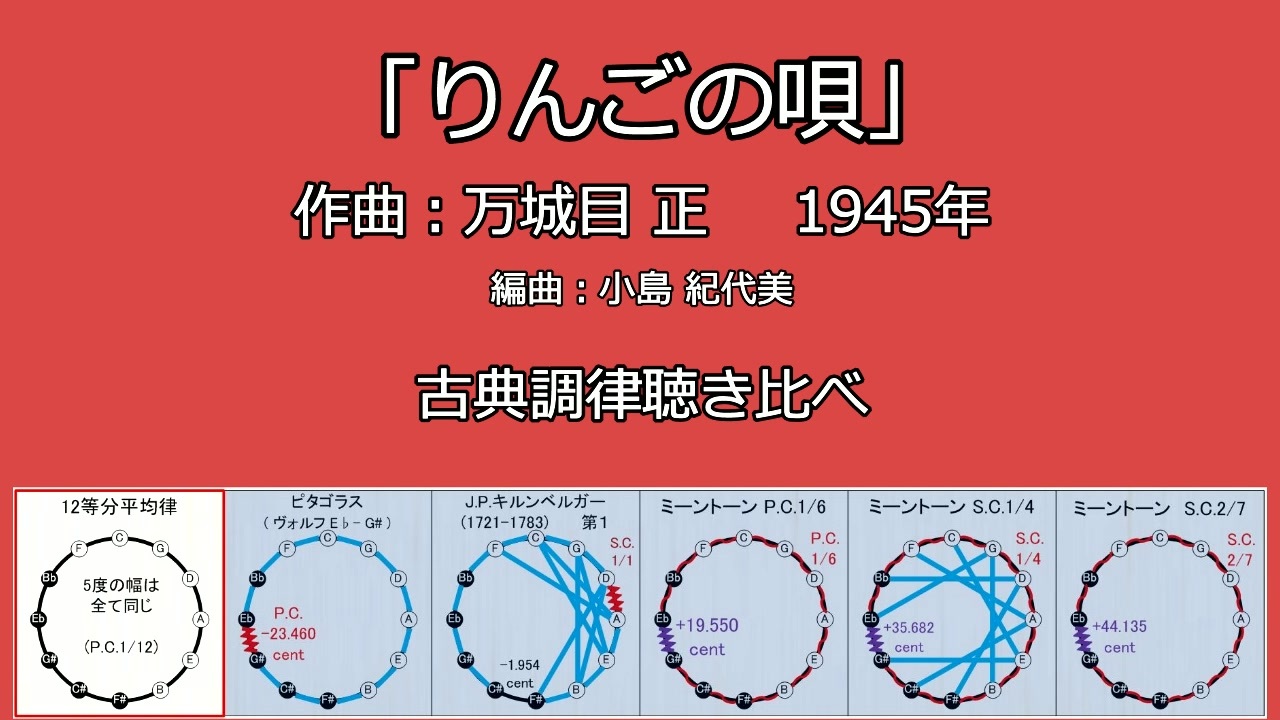

「りんごの唄」

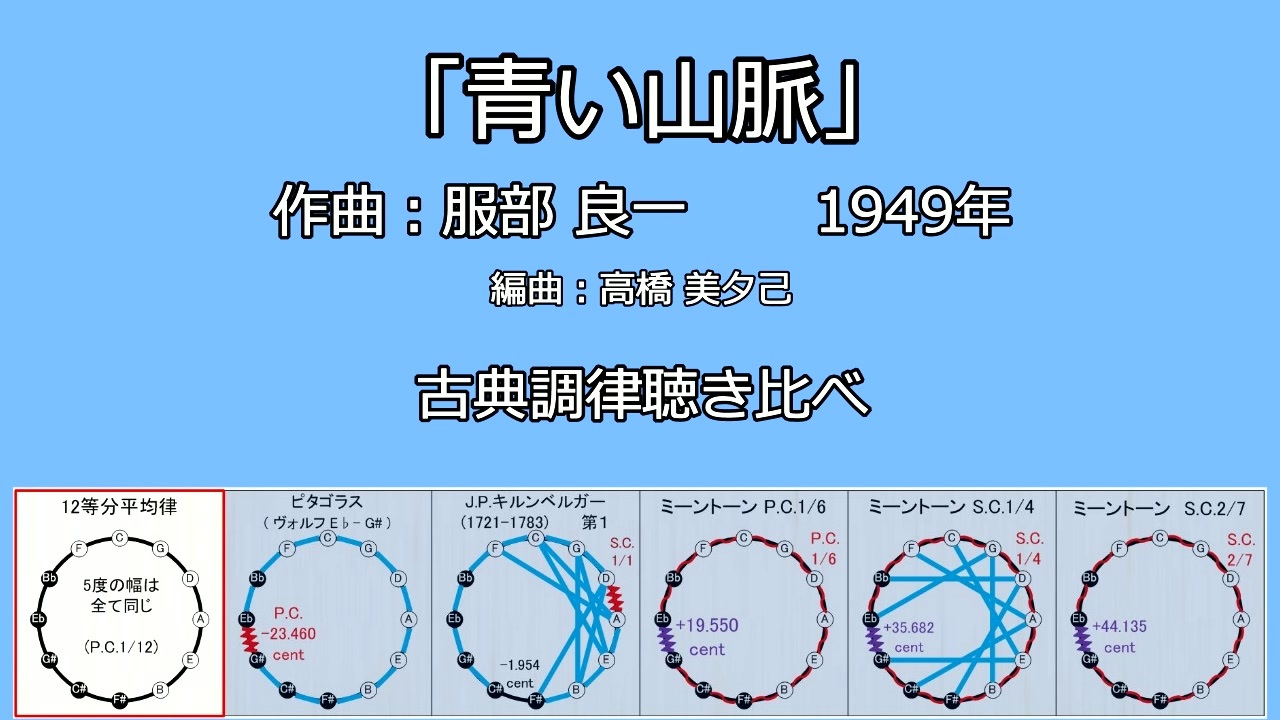

「青い山脈」

どちらも基本は短調です。しかし短調とはいっても、いわゆる「悲しい気分」を演出するための短調ではないんですね。そういう歌詞じゃありません。

聞き比べにはピタゴラス音律も収録しました。ピタゴラス音律は響きが軽やかになるので、こっちの方を好む人も多いだろうと思います。ただ、戦後の雰囲気に合うのは、どちらかというとミーントーン系の音律の方だと思います。ミーントーンはとても使いづらい音律ですから、偶然たまたまこれほど具合よく合う、などということは統計的・確率的にありえないです。

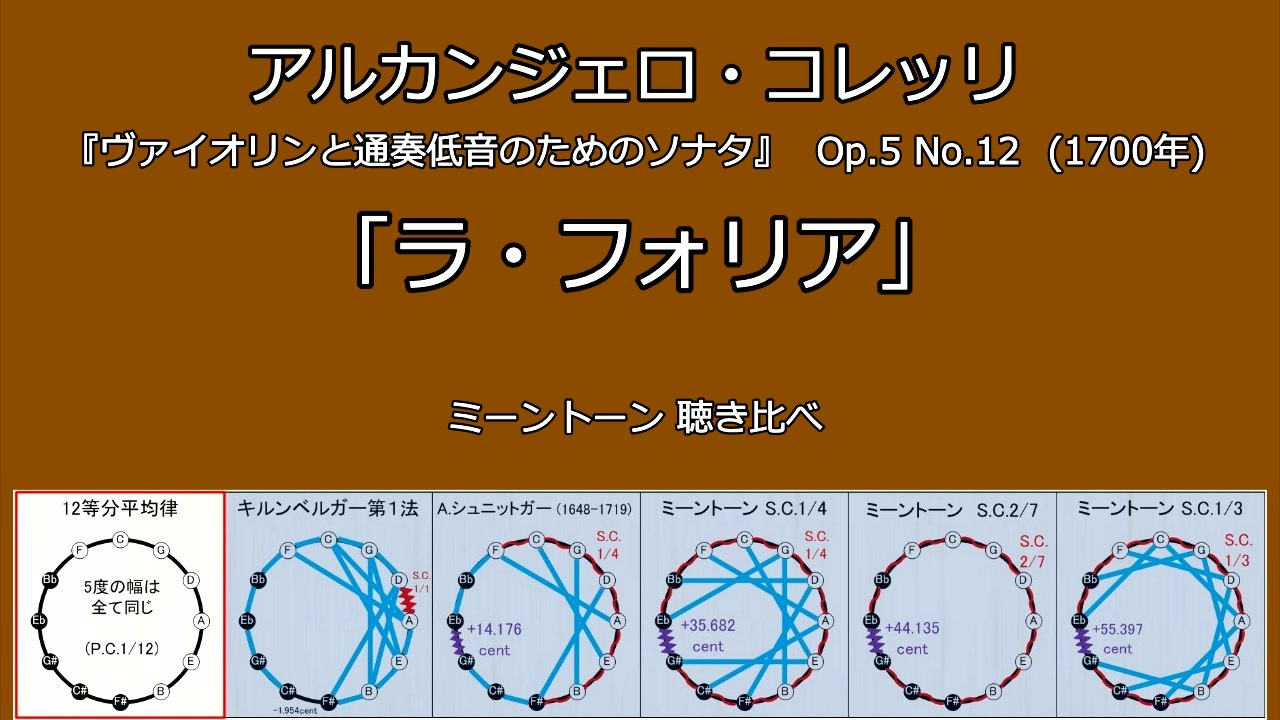

短調の曲をミーントーンと組み合わせると、「苦しいけど、力を合わせて頑張ろう!」的な表現になるということは以前「ラ・フォリア」でやりました。

A.コレッリ「ラ・フォリア」

戦後の混乱期に、なんで短調の曲が流行ったのかっていう謎の答えは、まさにここにあると思うんですよね。敗戦で大勢の人が死んで、大都市の多くが空襲で焼け野原になった中で、「辛いけど、悲しいけど、がんばらなくちゃ!」っていう気分に、短調×ミーントーンが確かにしっくりくるわけです。つまり辞書にもあるように、言葉では「平均率(律)」と呼びつつも、実態はミーントーンだったという歴史は確かにあったっぽいんですよね。これは重要なポイントです。

歴史的な、昔の教会のパイプオルガンに、12等分平均律ではなくミーントーンが採用されたのも、そういう効果が好まれたからだったのかな、という気がします。宗教というのは誰かが亡くなったときに、その周囲の人に対して精神的なケアをする、というのが社会的に重要な役割の1つだったと言っていいと思うのですが、そういう目的に、ミーントーンはたしかにうまく合致します。そういう場面では、音楽はただの娯楽ではなく、人々の心の支えとして確かに価値のあるものになるのです。ヨーロッパの音楽が、宗教音楽を出発点として大きく発展したという史実と考え合わせると、これは音楽家が知っておくべきことの1つだと思います。