『鎌倉殿の13人』~後追いコラム その137

第39回 穏やかな一日

今回は、鶴丸改め平盛綱(きづき)について

長澤まさみ、女官役で登場!果たして今後の展開は???私の予想は、尼御台政子(小池栄子)亡き後、頼朝直径の血筋として唯一生き残った女性竹御所(たけのごしょ)!まるで息子のような四代将軍頼経と夫婦になり、政子のような権力をも手に入れんとした女性。長澤まさみにはピッタリの役どころ。伊賀の方(菊地凛子)とも対峙する女性なので、長澤まさみに演じてほしいという期待感が高まってしまうのかもしれない。果たしてどうなるのか?楽しみにしていたい!

(女官?として登場した長澤まさみ:まるで『晴天を衝け』でストーリテラーを務めた徳川家康(北大路欣也)の女性版のよう)

(『真田丸』で「きり」を演じた当時の長澤まさみ:「きり」は真田信繁(堺雅人)の幼馴染:三谷幸喜と何らかの縁があるのか?)

ところで、今話で今まで架空の人物だった鶴丸(きづき)が、リアルな歴史上の人物平盛綱となった。私的には、青天の霹靂、ちむどんどん的には「まさかや!」という感じだった(笑)。

平盛綱は生没年不詳。『鏡』にも何度か登場してくるので、実在した人物であることは疑いのないところだ。しかし、『鏡』には、1221(承久三)年、承久の乱において、泰時(坂口健太郎)率いる幕府軍の一員として名を連ねたのが初見。つまり、これまで劇中で描かれた鶴丸は、三谷幸喜が生み出したもの。史料的に全くわからない人物だからこそ、どんな味付けもできるキャラだった。それはそれとして、平盛綱は、鎌倉幕府の歴史において、結構重要な人物なのだ。だから、鶴丸が盛綱となった聞いて驚いた。

盛綱は、義時(小栗旬)存命中にはその命に従い、駿河国に派遣されたりしたが、義時亡き後は、その子泰時(坂口健太郎)の下で幕政に関わっていく。実は生没年不詳ということだけでなく、桓武平氏平資盛(※1)の孫とも言われるが、盛綱以前の系譜はよくわからない。義時から「平」盛綱の名をもらい、「平」姓を名乗ったが、彼自身は本来「平」を名乗るような皇族ではない。源氏、平氏は、本来皇族が臣籍降下して天皇から賜る姓だが、平安遷都後100年を過ぎる辺りから、本来の「平」の賜姓は行われなくなったようである(※2)。つまり、鎌倉時代になると、由緒ある「平」が単なる苗字として使用されていたようなのだ。だから、劇中にあったような、義時が鶴丸に「平」を名乗れと命令しても違和感はないのである。もちろん、盛綱が資盛の孫であれば、「平」を名乗るのは当然なのだが・・・。

ちょっと寄り道をしてしまったが、盛綱は、1224(貞応三)年6月28日(義時の死から約二週間後)、伊賀氏事件(その126参照)の際、泰時の側近として『鏡』に名を連ねている。二ヶ月後の8月28日、尾藤景綱と共に「家の務めの条々(北条家内の決まり事)」の箇条書きを担当している。この時点で、盛綱は景綱と共に、泰時の「家令(かれい)」つまり北条家の諸々を取り仕切る人物となった。その後は、泰時の命の下、訴訟人の扱いやさまざまな騒動の鎮静化、盗賊から御所を守るなどの役目をこなしていく。

泰時と盛綱のエピソードを一つ。

1231(寛喜三)年9月27日、泰時は、名越の北条朝時(西本たける)邸が賊の襲撃を受けているとの報を受ける。評定(会議)中だった泰時は、その報を聞くや否や、名越邸に馬を飛ばした。同席していた時房(瀬戸康史)らも泰時に従った。押し入った賊は、朝時邸にいた武士たちと斬り合いとなった。泰時たちは、手練れの武士たちを急行させ、途中から引き返した。押し入った賊は、あるものは捕らえられ、あるものは自害した。朝時は外出していて留守だった。

(泰時と盛綱は、幼馴染の仲良しとして描かれている)

戻った泰時に盛綱は、「あなたは重職に就いている方。たとえ相手が国の敵であったとしても、まずは家臣を行かせて状況を確かめるべきでしょう。私を行かせれば、どのようにするかを考えます。状況を確かめもせずに、危険な場所に行くことは、万が一の時に世の乱れの元となり、その軽挙は非難を受けることになるでしょう。」と諌めた。

(鎌倉七口の一つ名越切り通し)

これに対して泰時は、「最もな申しようだ。しかし、目の前で兄弟が殺されそうなのを助けることは、世の非難を受けることにはならないだろう。こんな時、重職に就いているかどうかよりも、まずは助けることが先だ。朝時邸が賊に押し入られたということは、他人にとっては小さなことかもしれないが、兄である私にとっては、承久の乱の大敵と同じなのだ。」と答えた。そばにいた三浦義村(山本耕史)は、感激し涙を流し、盛綱はうなだれたと『鏡』は記している。

(幕府の重鎮となる三浦義村:さまざまな事件で見え隠れする存在となる)

義村はその後、御所にいた竹御所のところに行って、一連のことを話した。居合わせた者たちは、感激し、泰時、盛綱どちらの言い分が正しいのか議論になったが、結論は出なかった。この話を聞いた朝時も感激し、泰時に子々孫々まで忠誠を誓う旨の誓紙を届けた。

(竹御所の墓:妙本寺)

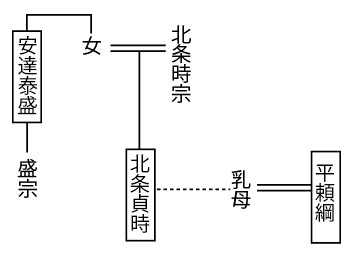

この後、盛綱は、泰時・経時(泰時の孫)・時頼と三代の執権に得宗被官(※3)として仕えた。そして平盛綱の子盛時、孫頼綱もまた、歴代の執権を支えていく。特に頼綱は御内人の筆頭(内管領(うちかんれい・ないかんれい)として権勢を振るい、当時御家人の最有力者であった安達泰盛を討ち滅ぼした(霜月騒動(1285))。あまりに強大になりすぎた頼綱は、当時の執権貞時によって粛清されるが、頼綱の弟光盛の血筋は、幕府滅亡まで内管領を引き継いでいく。

(霜月騒動の相関図:ここにも乳母関係が・・・)

特に長崎円喜(高綱)・長崎高資は、鎌倉幕府最後の得宗北条高時と共に、鎌倉東勝寺で自刃する。つまり、盛綱の子孫たちは、鎌倉幕府滅亡を組織の中枢として見届けることになる。ちなみに、盛綱は、伊豆国田方郡長崎郷(静岡県伊豆国市韮山町長崎)を領して長崎氏を称したことから、長崎氏の祖と言われている。

※1 資盛は平清盛の孫で平重盛の子。

※2 奥富敬之先生著『日本家系・系図大辞典』より

※3 北条得宗家(嫡流家)の家臣。御内人(みうちびと)ともいう。