『鎌倉殿の13人』~後追いコラム その136

第38回 時を継ぐ者

今回は、将軍実朝(柿澤勇人)と和田義盛(横田栄司)について その2

(時政の名越邸に幽閉された実朝を助けに行った義盛)

1203(建仁三)年10月8日、時政(坂東彌十郎)の名越邸で実朝の元服式が行われた。義盛も御家人の一人として列席し、翌日の弓始(ゆみはじめ:弓を射る儀式)で、義盛は的を献上するとともに、一番射手として実朝に腕前を披露した。

(天理大和神社での弓始め:健康と五穀豊穣を祈る)

翌11月23日、実朝は御所の馬場で小笠懸をし、その際、義盛は”扶持(ふち)”つまり、実朝を指導し、その褒美として実朝から馬が与えられた。それは時政の指示だったと『鏡』は記している。

1207(建永二)年3月3日、御所の北の坪庭で”鶏闘の会(軍鶏を闘わせるイベント)”があり、北条時房(瀬戸康史)や足立遠元(大野泰広)、三浦義村(山本耕史)長沼宗政(清水伸)らととも義盛も参加した。

(鶏闘の様子:闘鶏とも言う:海外でも行われているらしい)

1209(承元三)年5月12日、義盛は実朝に、上総国の国司に推薦してほしいと頼んだ。上総国はいわゆる親王任国(※1)なので、国司と言ってもナンバー2の”介(すけ)”となる。(※2)

(当時の房総半島)

実朝は、母である尼御台政子(小池栄子)に相談した。政子からは、「頼朝の時代の例に倣うと、武士の国司への任命はしないと決まっている。もし新たな仕組みを作るというのなら、私は口出ししません。」(※3)とある意味突っぱねられ、実朝はどうすることもできなくなってしまった。なかなか返事がこない義盛は、業を煮やして”款状(かじょう:かんじょう)”つまり官位や恩賞を望む嘆願書を大江広元(栗原英雄)に出した。そこには、頼朝挙兵以来の数々の軍功と、最後に唯一の心残りは、上総国司の件だけだと記されていた。

(幕府文官のボスとして今後も暗躍する大江広元)

同年11月27日、この嘆願書に関して、義盛は、内々に計らいがあるから待てと言われ、大喜びした。しかし、1211(建暦元)年12月20日、あまりにも長期にわたって待たされた義盛は、自ら国司推薦の嘆願書を取り下げる、と広元に伝えた。広元は、すでに実朝に嘆願書を渡してしまったので、取り下げるというのはどうか、と義盛に答えたが、とりあえず実朝にその旨を伝えた。実朝は、「しばらく待てと言っておいたのに、取り下げを申し出てくるとは、私の考えを軽んじているのではないか」と機嫌を損ねた。

(実朝:第39回では疱瘡に罹るらしい。そこで例の医者で、佐々木に爺さんの孫が再登場する)

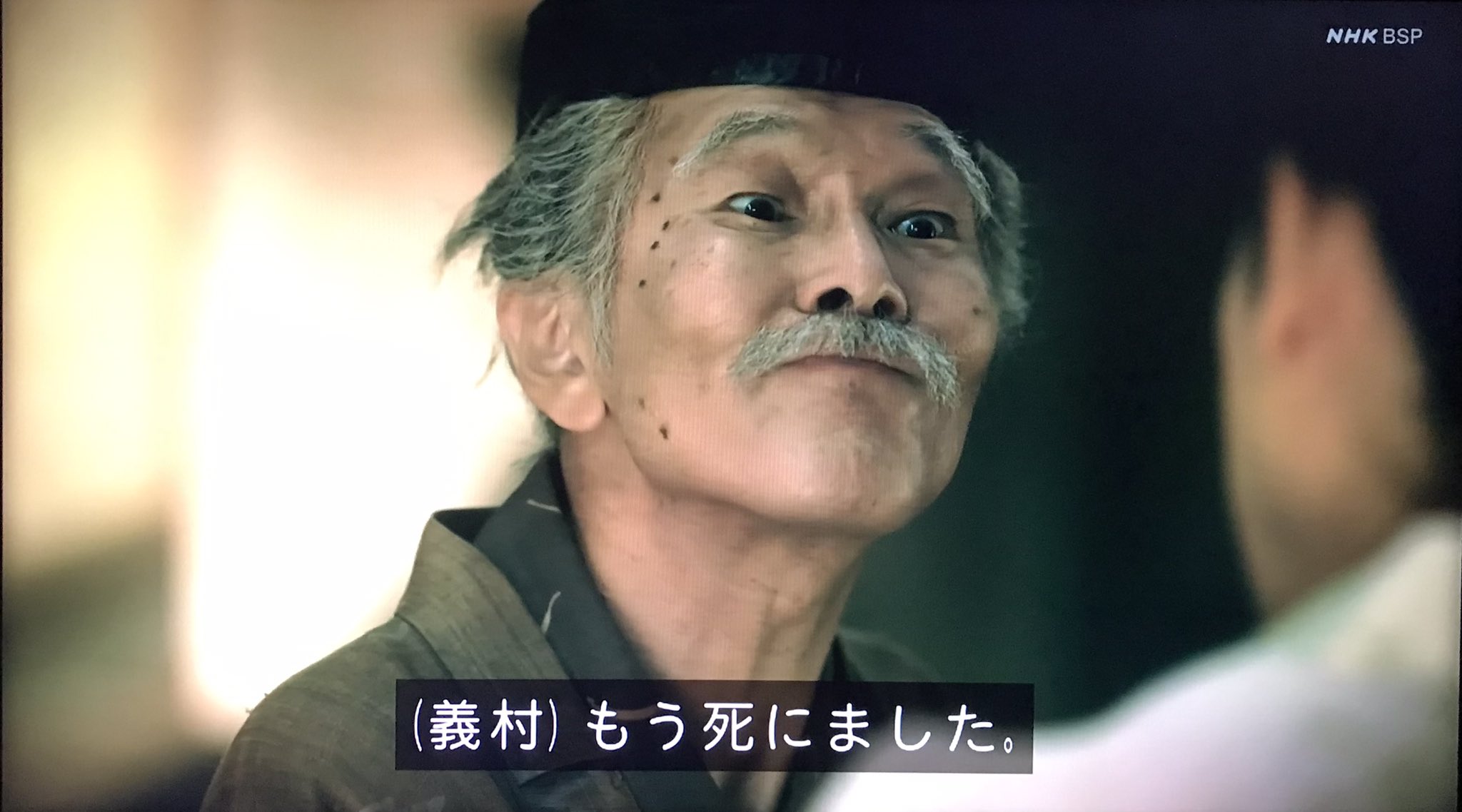

(義村にセリフで死が告げられた佐々木秀義)

(医師で佐々木秀義の孫(役名不明):前回は頼家の病を奇跡的に治し、空気が読めない医師として茶の間の笑いを誘った。さて、再登場ではどんな動きをするのか?)

しかし、義盛は、その後も実朝の警護やその命令に従い殺人事件を捜査するなど、侍所別当(長官)としての職務を全うする。1212(建暦二)年、実朝は義盛の館にやって来た。義盛は、最大限のおもてなしをし、お土産に日本や中国の名だたる将軍の肖像画を12枚プレゼントした。

同年8月18日、義盛は、実朝に呼ばれた。呼ばれた場所は、将軍御所の北面の三の間(ま)という将軍のお側仕えをする若者達が詰める場所だった。実朝が、そんな若者が詰める場所に重臣である義盛たちを呼んだ理由は、昔話が聞きたいということだった。実朝にとって義盛は、武芸の先生であると同時に、鎌倉幕府の生き字引的存在でもあったことを窺い知るエピソードだ。

(鎌倉幕府の生き字引としても頼られていた?和田義盛)

1213(建暦三)年3月8日、鎌倉で合戦が起こるという噂が立ち、義盛は自領上総国伊北荘(千葉県夷隅郡)から急遽将軍御所にやって来た。そして、実朝に面会し、これまでの自らの手柄話と、2月に起こった泉親衡(いずみちかひら)の乱(※4)に連座したとして二人の息子(義直と義重)が捕らえられたことを嘆いた。実朝は、義盛に同情し、二人の息子の罪を赦した。義盛は”老後之眉目を施し”た、つまり、老いた自分の面目が立ったとして、その場を去った。

しかし、甥の胤長は赦されなかった。さらに、御所の近くにあった胤長の館は、一旦は義盛預かりとなったが、後に北条氏預かりとなる。そして、このことが直接的原因となって、和田義盛は義時打倒の兵を挙げ、滅亡していく。義時の策略にまんまと乗ってしまった形だ。この辺りも三谷幸喜がどんな描き方をするのか楽しみだ。

『鏡』で将軍実朝と和田義盛の二人に関係する箇所を追ってきたが、実朝が頻繁に義盛の館に出入りしたという記述はない。滅亡前にさまざまな要望や願いを実朝に言上する義盛と、その扱いに悩む実朝の姿を盛り上げるための演出と受け止めるのが打倒だろう。

ちなみに義盛の鎌倉の館は、若宮大路西側三の鳥居近くにあったと言われる。お蕎麦で有名な鎌倉峰本本店近くと思われる。とすれば、実朝の大藏御所からは、歩いて数分の場所。行こうと思えば行ける場所にあった。もちろん、将軍が一人でノコノコと行けるわけもなく、いざ行こうと思ったら、結構大袈裟なことになったであろうから、やはり、ドラマの演出だろう。また、歩き巫女(大竹しのぶ)に占ってもらったという記録もない(笑)

(雪の日は出歩くな!と不気味な忠告をする歩き巫女(大竹しのぶ)):雪深い中、右大臣就任拝賀時に実朝は暗殺される)

※1 親王がトップの”守(かみ)”となる国

※2 以前も書いたが、当時の国司は守(かみ)・介(すけ)・掾(じょう)・目(さかん)と

いう4ランクあり、最上位が”守”であった。

※3 実際には、平賀朝雅や八田知家が国司に任じられた例があり、これは政子の義盛に対する

嫌がらせとする説がある。

※4 この反乱は、義時(小栗旬)打倒を目指したもの。反乱計画は事前に露見し、与した武士

達は捕らえられた。義盛が伊北荘から鎌倉に駆けつけたのは、この反乱のためである。そ

してこの反乱は、和田合戦の前哨戦となった。