『鎌倉殿の13人』~後追いコラム その126

第35回 苦い盃

今回は、のえ(伊賀の方:菊地凛子) その2。また、本文では、のえの名前を『 』付けにしました。自分で読み返しても、読みにくいので・・・。

その1で、『のえ』の本性を瞬時に見抜いた三浦義村(山本耕史)。実は、『のえ』と義村は、義時(小栗旬)の死後、ある未遂事件で急接近することになる(後述)。まずは、義時存命中の『のえ』について。

実は、義時存命中の『のえ』は、『鏡』にはあまり出てこない。熊野詣の記事、子供たちを妊って出産した記事※1、父である伊賀守朝光が永福寺(ようふくじ)の側にお堂を建てた記事、その父の追善供養と服喪の記事、娘が結婚した記事、娘の安産祈願をした記事というように、特に大きな事件に関わったわけではない。しかし、毎年のように義時は、正月に将軍のためにおもてなしのご馳走をしているので、妻である『のえ』は、その支度に右往左往していたであろうことは想像に難くない。

1224(元仁元)年6月12日、義時は死の床に着き、翌日62歳で逝った。『鏡』では、日頃からあまり調子は良くなかったが、特に変わった様子はなかった。しかし、今度ばかりはかなり危ない状況だったので、陰陽師を呼んで占った。占いでは、夜になれば病の気が減るということだったが、時間が経つにつれて、容態は重篤になっていき、翌13日の明け方4時頃に出家し、午前8時か10時頃に亡くなった。死因は、普段から患っていた脚気と霍乱(かくらん:暑気あたりから起きる諸々の病気の総称)と記している。

(義時(右)と『のえ』(左)の墓:北条寺:義時創建の寺:静岡県伊豆国市南江間)

義時の死に関しては、諸説あり、近習に殺された説(『保暦間記』:南北朝期に成立した歴史書)、そして、後妻『のえ』が大きく関わったとする『明月記』(新古今和歌集の選者藤原定家の日記)の説など。特に『明月記』の記述は、今話での『のえ』の本性とオーバーラップするところが多いので、簡単に紹介したい。まずは前談から。

義時の死から約二週間後の6月28日、京から戻った泰時(坂口健太郎)は叔母政子と会っていた。政子は、時房(泰時の叔父:瀬戸康史)が後見人となって、泰時の政治を進めるようにと伝えた。まだ自分が執権になるのは早いのでは、と思った泰時は、大江広元(栗原英夫)に相談した。広元は、今でも遅すぎるくらいだ。世情が落ち着かないので、決めるべきは早く決めていきましょうと泰時に伝えた。泰時が京を出立した頃から、鎌倉では泰時が弟たちを討ち滅ぼすのではないかとの噂が立ち、『のえ』と義時の間に生まれた政村(義時の四男)らはその時に備えていた。

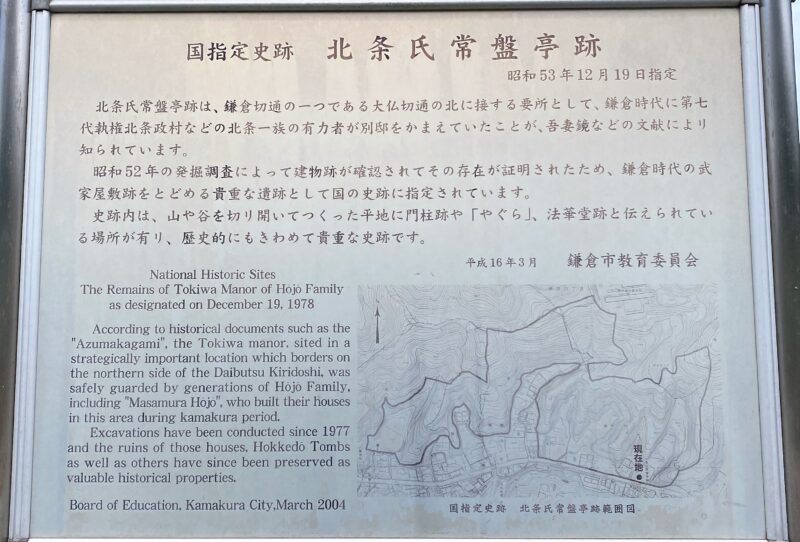

(政村の常盤邸跡:鎌倉市常盤)

そして、『のえ』の兄伊賀光宗(いがみつむね)は、『のえ』の娘婿(義時の娘婿でもある)である一条実雅(さねまさ)を将軍に、『のえ』の子政村を執権にするよう、密議を重ねていた。今話で、『のえ』が祖父行政(野仲イサオ)に言った通り、男子を産んで、その子に北条の家督を継がせることを兄が画策していたのである。当然、『のえ』もこうした兄と同調していただろう。「太郎殿がいれば、私は満足」と言ったのが、真っ赤な嘘だったことがここで明らかとなる。(続く)