『鎌倉殿の13人』~後追いコラム その107

第27回 鎌倉殿と十三人

今回は、二代将軍源頼家(金子大地)の近習たちについて。

参院選開票速報で大河ドラマがお休み??これまでは時間を前倒しして放送していたのに・・。と思った方も多かったのではないだろうか。コラムを書き続けてきた私もちょっと拍子抜けというか、張り詰めていた糸が切れたような気持ちになり、今回のコラムを書くまでに時間がかかってしまった。

しかーし、第27回を観て、一週お休みということが、素晴らしい効果をもたらしたことに気づいた。第26回まで物語の主役と言っても良い存在だった源頼朝(大泉洋)が死に、個人的には頼朝ロス、というより洋ちゃんロスになっていた。何か心の中にポカーンと大きな穴が空いたような・・・。そんな気持ちをリセットするために一回休みはまさに絶妙だった。また、今話の内容も、まるで第一回のような内容。改めて今年の大河ドラマは『鎌倉殿の13人』だったことを思い出させるような・・・。

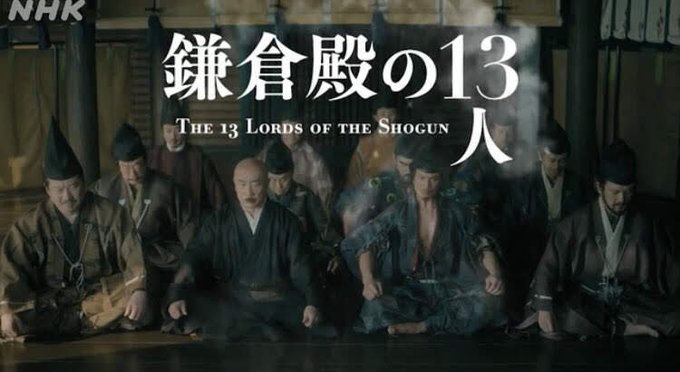

(勢揃いした13人)

閑話休題

今話では、鎌倉殿の十三人を牽制するため、頼家が集めた近習たちが紹介された。小笠原弥太郎(長経)、比企三郎(諱不明:宗員(むねかず)?宗朝(むねとも))、比企四郎(時員(ときかず))、中野五郎(能成(よしなり))、江間太郎(泰時:坂口健太郎)、北条五郎(時連:後の時房:瀬戸康史)の6人だ。

『鏡』119(建久十)年4月20日条には、「小笠原弥太郎、比企三郎、同弥四郎、中野五郎等の従類者(中略)これら五人以外は、特別な命令がなければ将軍(頼家)に会うことができない」と記されている。つまり、頼家の近習は『5人』だった。また、中野五郎の後に『等』とあり、残り一人の名前が書かれていない。五人目に北条時房を入れる研究者もいるが、『鏡』には記されていない。さらに、同年7月26日条には、「小笠原弥太郎長経、比企三郎、和田三郎朝盛、中野五郎能成、細野四郎」の5人の名が記されている。ここにも時房の名は出てこない。つまるところ、頼家近習の顔ぶれは流動的ということだろうか?

同年7月10日、三河国(愛知県)で室重広(むろしげひろ)という者が、強盗や盗人を引き連れ、三河国の宿駅(宿場)で暴れているという報が幕府にもたらされた。16日、真相究明のため、安達景盛の派遣が決定された。景盛は辞退したが、三河国は安達盛長(野添義弘)が管理していたということで渋々三河国に向かった。

その留守中に事件が起こった。21日早暁、頼家は中野五郎に命じて、絶世の美女と評判だった景盛の妾を無理やり連れ出し、小笠原長経の館へ押し込めてしまった。頼家の彼女に対する熱愛ぶりは尋常ではなく、家臣景盛の妾であるにもかかわらず、何度もラブレターを送り、何の返事もなかったので、色好みの欲を抑えることができず、力ずくの行動に走ってしまったと『鏡』は記す。さらに頼家は、その女性を御所に招き入れ、愛おしさのあまりずっとそばに置いておくようにした。そして彼女がいる建物には、小笠原弥太郎、比企三郎、和田三郎、中野五郎、細野四郎の近習五人以外は来てはならないと決めてしまった。

翌8月19日、調査を終えて三河国から帰ってきた景盛が、自分の愛する妾を強奪した頼家を恨んでいるとの噂が立った。頼家はすぐに近習たちを集め、景盛を上意討ち(主君の命によって討ち取ること)にせよと命じた。鎌倉中が大騒動となった。その時、尼御台政子(小池栄子)は、甘縄にあった安達盛長(当時は出家して蓮西(れんさい)と称していた)の館を訪れ、頼家に対してその乱行を諌めた。その時の政子の諫言が『鏡』同日条にあるので、いつものチョー適当な口語訳で紹介する。

頼朝様が亡くなってから、日も経たないうちに乙姫(頼朝の次女:大姫の妹)も早世し、その悲しみは大きい。そんな中、戦を仕掛けるとは世を乱す元となります。安達景盛は、頼朝様も目をかけていた者、何か罪があるのなら、私がその詳細を調べた上で処分します。大して調べもせずに処分しようというのは、必ず後悔の元になる。ここまで言っても景盛を討つというのなら、まずは私に矢を射なさい。

頼家は、景盛の上意討ちをあきらめた。ドラマの中で頼家近習となったメンツを考えると、泰時か時房が政子に頼家の動きをチクる展開になりそうだ。この事件は、おそらく次回第28回の山場の一つとなるだろう。最大の山場は、梶原景時(中村獅童)の最期だが・・・。

その後、頼家の近習たちは、比企氏の乱、頼家の修禅寺幽閉後の暗殺などにより、あるいは殺され、あるいは失脚し、チリジリになった。