『鎌倉殿の13人』~後追いコラム その62

第14回 都の義仲

九条兼実(ココリコ田中直樹)について(その2)

(九条兼実像:天子摂関御影)

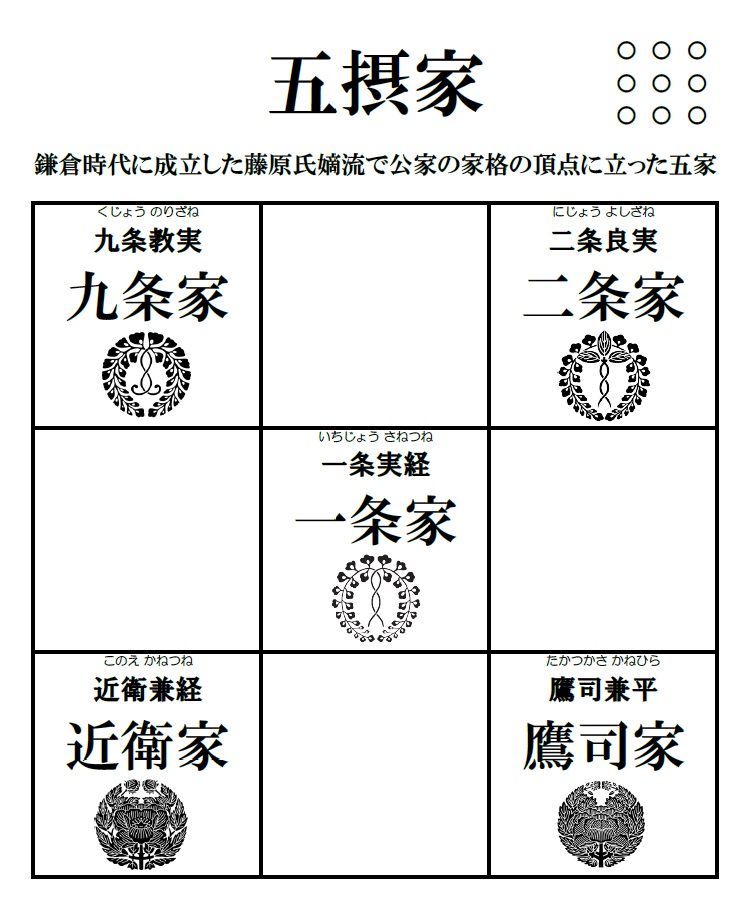

兼実は藤原姓だが、京都九条に邸宅があったので、『九条』を名乗る。この当時、藤原摂関家は、兼実を祖とする『九条』家と兼実の兄基実を祖とする『近衛』家に分派した。さらに代を重ね、『九条』家から『一条』家、『二条』家が分派し、『近衛』家から『鷹司(たかつかさ)』家が分派した。いわゆる『五摂家』である。

五摂家の筆頭は『近衛』家だが、この頃になると天皇との外戚関係がなくとも道長の子孫たちが摂政・関白に就くことが慣例となり、さらに五摂家でそれらが持ち回りのようになっていく。

兼実は鎌倉と朝廷とのパイプ役的存在として頼朝(大泉洋)の信任を得る。そして、1186年に頼朝の推挙によって摂政そして藤原氏の氏長者(うじのちょうじゃ)となった。

その前年、源義経(菅田将暉)は兄頼朝と対立し、後白河法皇に強要して頼朝追討の院宣を手に入れていた。義経の挙兵は失敗。頼朝にとっては『日本一の大天狗』と思っていた後白河法皇にヤキを入れ、頼朝が朝廷内に勢力を拡大する大チャンスでもあった。白羽の矢は九条兼実に立った。この時、頼朝の代官として朝廷と交渉した北条時政(坂東彌十郎)は、守護地頭の設置許可を得るなど、大きな成果を上げた。

1190(建久元)年11月、頼朝は上洛する。鎌倉殿の威厳を示すのが目的だった。その5年後、頼朝は政子(小池栄子)と大姫(南沙良)を伴って再び上洛。東大寺落慶供養のためだが、政子は、木曽義高(市川染五郎)亡き後、心を閉ざした大姫を後鳥羽天皇に入内させようと考えていた。その栄誉が大姫を慰めてくれるはずだと。頼朝も政子同様、娘の快復を望んだが、あわよくば子を授かり、その子が天皇になれば、天皇の外戚となれるという願いもあった。

(『源頼朝公上洛之図』歌川広重:国立国会図書館蔵)

そこに付け込み、兼実を追い落とそうとしたのが源通親(みちちか:武人ではなく貴族の流れの源氏)だ。通親は、後白河(西田敏行)の愛妾丹後局(鈴木京香)が産んだ皇女の後見人となっていた。彼は、大姫入内を画策し、頼朝・政子の信を得ていく。兼実の娘任子(にんし)がすでに後鳥羽に入内していることを知った上で。こうして頼朝と兼実は天皇の外戚をめぐってライバルとなった。

(源通親像:天子摂関御影)

1196年、兼実は、頼朝を取り込むことに成功した源通親ら反兼実派によって失脚した。大姫は入内を拒絶し、翌97年、20歳で亡くなった。入内していた任子は子を授かることなく、父の失脚と共に内裏から退けられた。一方、通親の養女在子(ざいし)は、兼実失脚前に後鳥羽の皇子を産んだ。後の土御門(つちみかど)天皇である。