『鎌倉殿の13人』~後追いコラム その30

第7回 敵か、あるいは

最近、NHKも民放よろしく番宣をするようになった。先日の『日本人のおなまえ』は、『鎌倉殿の13人』の番宣を兼ねた番組だった。

ゲストは三浦義村役の山本耕史、畠山重忠役の中山大志。中でも面白かったのは、頼朝が逃れた安房・上総・下総、つまり千葉にある数々の頼朝伝説について。見逃した方もいらっしゃるかもと思い、内容を共有したいと思います。パクろうというわけではありません(笑)大学時代、個人的に奥富先生から教えていただいたことです!!

百坂(ももさか:百騎坂ともいう:富津市上岩入)

安房から再起を期して鎌倉を目指した頼朝の軍勢が百騎になったと言われる坂道。

(百坂:ももさか)

三百坂(君津市小山野)

頼朝の軍勢が三百になったと言われる坂

(三百坂)

千騎橋(君津市大井)

頼朝の軍勢が戦記になったと言われる坂

万騎坂(袖ヶ浦市川原井)

頼朝の軍勢が一万騎になったと言われる坂

(万騎坂:地元では万坂と言われている)

御所覧塚(ごしょらんづか:袖ヶ浦市川原井)

頼朝が自らの軍勢を確認するために作らせた塚。平地では確認できないほどに軍勢が膨れ上がっていたようだ。

(御所覧塚:右のこんもりとした小山)

ここで閲兵した頼朝は、近くの鎌倉街道を通って、鎌倉に向かう。頼朝軍は見る見るうちに膨れ上がっていくのである。

頼朝伝説をいくつか見たが、実は頼朝の進軍経路の詳細はわからない。これらは、地元民の中で伝わったものと言われ、『鏡』等の史料にも見られない。頼朝は、貴種として地元民そして武士たちから支持された。彼らは、圧政を強いる平氏に代わる”何か”を求めていた。

清盛自身が圧政を命令していたわけではないが、都から下ってきた国司や目代(代理)が、平氏の権威を笠に着て圧政を強いたのだ。

平氏政権の以前も、貴族たちは複数の国司を兼任し、任国に赴任せず、代理人(目代)を派遣し、領民たちを苦しめたのである。(任国に赴任せず代理を送る国司を遙任(ようにん)と言う。授業っぽい(笑))

988年の尾張国の郡司や農民たちが国司を訴えたことが好例である。

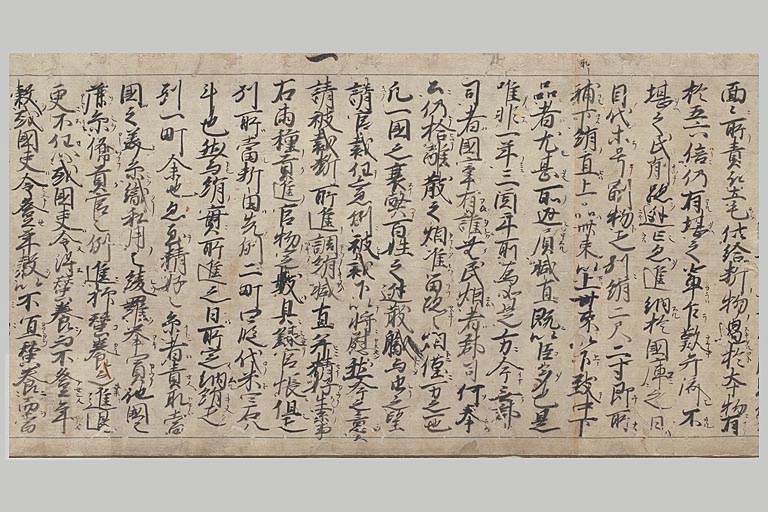

(尾張国郡司百姓等解文(おわりのくにぐんじひゃくせいらのげぶみ):解文とは、身分の低い者が、上の者に出す書状の形式名)

では、鎌倉時代になって、圧政はなくなったのかというとそうではない。幕府によって自領を安堵されたり、新しく領地を給与されたりした武士たちは、幕府の権威を笠に着て、地元民を酷使していくのである。泣く子と地頭には勝てぬと言われるように、彼らは自己中で貪欲だったのである。

歴史は繰り返す。けだし名言である。そして、強いものはより強く、弱いものはさらに弱く、というのが今も歴史の根底にある流れだ。それを覆すのが革命だ。