| |

|

コロナ禍で3年近く続いてきたマスク着用をめぐって、政府(岸田政権)が、3月13日から「個人の判断に委ねる方針」を決定した、と報じられました。ただ、従来から、マスク着用は法的義務や法的強制はなく、原則として個人の判断でなされるものでしたので、メディアの報道では本質が伝わらないでしょう。実際、岸田政権が決めた方針自体が、大変わかりにくいのです。 |

| |

|

正しく理解するには、特措法に基づく「基本的対処方針」という文書を読み解かなければなりません。現時点で確認できる確かな情報をもとに、いつ、何が、どう変わっていくのか、整理するとともに、このルール緩和プロセスの問題点を考えてみます。 |

| |

写真は新宿駅南口交差点で筆者撮影(2023年2月12日) |

|

| |

|

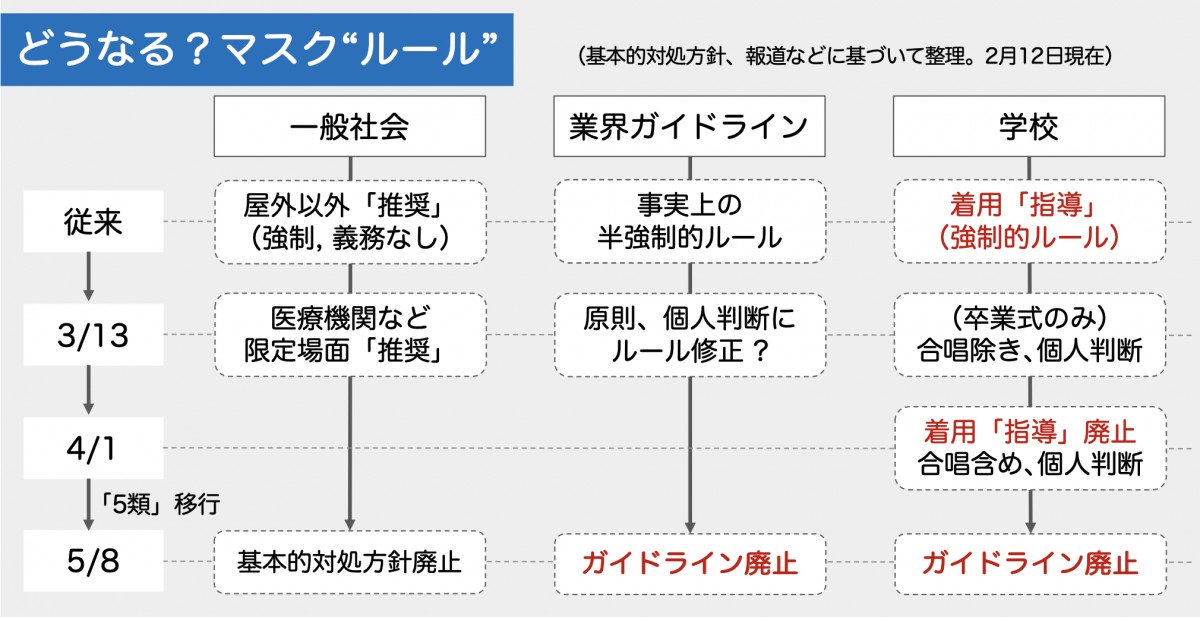

マスク着用「ルール」と言われるものは、大きく分けると「一般社会の原則」「業界ガイドライン」「学校」ごとに異なりますので、それぞれ、従来がどうなっており、それがどう変わるのかを見ていきます(ひとめで分かる図も掲載)。 |

| |

筆者作成(禁・無断転載) |

|

|

一般社会の場合 |

| |

|

まず、社会一般としては、コロナ禍当初から、マスク着用は「推奨」されていたものの、強制や法的義務に基づくものではなく、「任意」(個人の選択)でした。 |

| |

|

この着用「奨励」は、特措法に基づく「基本的対処方針」に記され、それを踏まえて厚生労働省などが呼びかけを行う形をとってきました。 |

| |

|

3月13日から「個人の判断に委ねられる」などと報道されていますが、正確には、3月13日から「推奨」の範囲が従来より更に限定されるのです。(基本的対処方針はこちら。内閣官房の「マスク着用の考え方の見直し」ページ) |

| |

|

そして、遅くとも「5類」に移行する5月8日には、法的根拠(基本的対処方針)に基づく「推奨」も行わなくなるのです。 |

|

(従来の着用「推奨」範囲) |

| |

|

「屋外」=他者と距離がとれず会話を行う場合。

「屋内」=他者と身体的距離(2m以上を目安)がとれない場合。他者と距離がとれるが会話を行う場合。

「屋内外問わず」=高齢者等との面会時や病院内など、重症化リスクの高い者と接する場合。

「就学前の子ども」=推奨しない。 |

|

(3月13日からの着用「推奨」範囲) |

| |

|

屋内外の区別を問わず、以下の場合に限り、推奨される。

・医療機関受診時、医療機関や高齢者施設等への訪問時、勤務時

・通勤ラッシュ時等混雑した電車やバス(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等を除く)

・「有症状者・陽性者・同居家族に陽性者がいる場合」=通院等やむを得ず外出をする時 |

|

(5月8日から) |

| |

|

「5類」移行により、法的根拠(基本的対処方針)に基づく一般社会への着用推奨は撤廃される。 |

|

業界ガイドラインの場合 |

| |

|

次に、業種別ガイドラインをみてみます。これまでに、基本的対処方針を踏まえ、195個もの業種別ガイドラインが作られてきました。飛行機の利用客に適用される航空会社のガイドラインなどです。各業界の企業・団体の従業員や、サービスを利用する消費者は、その業界に関係する限り、着用ルールが半強制的に適用されてきました。 |

| |

|

基本対処方針には、これら業種別ガイドラインが「5類」への移行(5月8日予定)をもって廃止されることが明記されましたが、逆にいえば、それまでは従来と形を変えて、存続することになります。(内閣官房のページも参照) |

|

(3月13日から) |

| |

|

上記「一般社会」に適用される着用推奨範囲を踏まえて、ガイドラインも改定される。

ただし、「事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容される」。

したがって、個別の業界もしくは企業・団体によっては、マスク着用の半強制的ルールが「5類」移行まで存続させる余地が残る。

なお、航空業界は、3月13日から利用者のマスク着用ルールを緩和する方針とみられる(2月6日定期航空協会コメント)。 |

|

(5月8日から) |

| |

|

「5類」移行により、法的根拠(基本的対処方針)に基づいて策定された業種別ガイドライン、それに基づく従業員・利用者への着用推奨は撤廃される。 |

| |

|

飲食店における第三者認証制度も廃止される。(ただし、個々の業界もしくは企業・団体が、自主的な着用ルールを設けるのかどうかは不明) |

|

学校の場合 |

| |

|

最後に、学校を見てみます。 |

| |

|

学校では、基本的対処方針で着用「指導」と定められ、事実上着用強制(義務化)されてきました。(以前のレターの解説も参照) |

| |

|

この学校内着用義務ルールは4月1日をもって廃止され、着用義務が撤廃されます。ただし、卒業式だけ先行的に、例外的に緩和されます。 |

|

(従来の着用「指導」範囲) |

| |

|

・体育を除き、原則着用。(事実上の義務) |

|

(今年3月の卒業式) |

| |

|

・着用なしを基本とする。ただし、国歌斉唱・合唱は着用させる。 |

|

(4月1日から) |

| |

|

・着用「指導」を中止(合唱時を含む)。これに伴って、文科省ガイドラインも改定される見込み。 |

|

(5月8日から) |

| |

|

・文科省ガイドラインも廃止される。 |

|

ルール緩和プロセスの現実的な問題点 |

| |

|

以上のような緩和プロセスを確認して、どう感じられたでしょうか(再度、どうなる?マスク“ルール”の図も確認してみてください)。 |

| |

|

なぜ、マスク一つで、こんなに複雑なプロセスを経るのかと思われたのではないでしょうか(これでも、簡略化できる部分は簡略化して説明しています)。 |

| |

|

そもそも「5類」に移行できるという現状認識があるにもかかわらず、即座に移行せずに、移行日を3月13日、4月1日、5月8日の3つ定めた合理的理由も見出しがたいと思われます。それはともかく、ここではいくつか現実的な問題点を指摘しておきましょう。 |

| |

|

第一に、業種別ガイドラインを含め、「マスク着用を個人に委ねる」タイミングが3月13日なのか、5月8日なのか、判然としないことです。政府の意図としては3月13日だと考えられますが、ガイドラインで着用ルールを続ける余地も認めているため、そうならない可能性が残っています。各業界のガイドラインの改定内容を確認しなければならず、業界によって対応がバラバラになる可能性もあります。 |

| |

|

第二に、おそらく各業界に余計な負担がかかります。本来「状況変化」の現状認識があれば、1回変更すればよいのに、2回変更することになります。1ヶ月先までにガイドライン変更、3ヶ月先にガイドライン廃止(に伴う様々な変更)と、各業界は、短期間に2度の事務処理を行わなければなりません。一部の医療関係の専門家が「段階的緩和」を求め、政府がそれに応じたためです。 |

| |

|

第三に、学校では卒業式の着用ルール緩和が決まりましたが、3月中は従来の着用「指導」(着用強制)を継続したまま、卒業式だけ例外措置としたため、現場に混乱が予想されることです。卒業式直前まではマスク着用を強制しつつ、式当日だけ「着用しないことを基本」と言われても、3年間着用し続けた児童生徒・教師の大半が強い心理的抵抗を覚えるでしょう。しかも、4月から合唱での着用も必須でなくなりますが、卒業式では合唱時着用義務を続けるという不合理なルールが残ります。 |

| |

|

当然、外すよう強要することもできないでしょうから、着け続ける児童生徒・教師もいるでしょうし、それが多数であれば(外したい児童生徒らに)事実上の同調圧力が残る事態も予想されます。 |

| |

|

本来は、すぐに着用強制を撤廃し、個人に委ねるとした上で、それですぐに外せるわけではないでしょうから、コミュニケーションを図りながら徐々に心理的抵抗を軽減し、外しても抵抗感のない状況を醸成することが必要なはずです。そのプロセスが全くないまま、式だけ外して良い、ただし(4月からは不要となる)合唱時着用は求めるというのは、あまりに合理性のないルール変更ではないかと思います。 |

| |

|

*** |

| |

|

このような複雑な緩和移行プロセスになったのも、岸田政権が流行の主流がオミクロン株に変わった昨年冬以後、「5類」移行に向けての検討の必要性が各方面から指摘されていたのに、「検討」と称して実質的な検討・準備を怠ってきたからではないかと思われてなりません。 |

| |

|

今後、第一移行日である3月13日に向けて、業界ガイドラインの改定が行われます。こうした情報もわかりやすく解説していきたいと思います。 |

| |

|

|

| |

|

★よろしければ、記事をSNSでシェアしたり、ご紹介いただければ幸いです。ご意見・ご感想・ご質問もこちらまで。返信のお約束はできませんが、全てのメッセージに目を通し、今後の参考にさせていただきます。 |