※以下の記事とこの画像は関係ありません。

以下、ヤフーニュースから転載致します。

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150624-00010001-alterna-bus_all

-------ここから

花王はこのほど、ソフィーナやカネボウを含む化粧品全ブランド(医薬部外品を含む)について、開発段階での動物実験を廃止したことを明らかにした。動物実験が虐待に当たるとのNPOの批判や、欧州委員会の販売規制に対応した形だ。日本の大手化粧品メーカーで動物実験を廃止したのは、資生堂、マンダム、コーセー、ポーラ・オルビスホールディングス、日本メナード化粧品、ノエビアホールディングスに続き7社めとなる。(オルタナ副編集長=吉田広子、編集部=佐藤理来)

6月23日、3つの動物保護団体で構成する「美しさに犠牲はいらないキャンペーン(CFB)実行委員会」が花王を訪問し、常務執行役員やカネボウ化粧品の執行役員ら5人と意見交換を行った。その席で、花王がCFB側に動物実験廃止の決定を伝えた。

CFBは、動物実験の廃止を求める会(JAVA/東京・渋谷)、アニマルライツセンター(東京・渋谷)、PEACE(東京・豊島)の3つの非営利団体からなる。特にJAVAは20年にわたり化粧品メーカーに対し、動物実験の廃止を訴えてきた。

カネボウ化粧品を含めた花王グループはこの日の会合で、「化粧品と医薬部外品(薬用化粧品のみが対象)について、新規原料を配合する医薬部外品(薬用化粧品のみが対象)の承認申請・化粧品基準の改正要請など薬事申請も含めて、開発に際しての動物実験は廃止した」ことを表明した。

輸入化粧品に対して動物実験を課している中国への輸出や、化粧品による事故が発生した場合の原因究明など、動物実験を例外的に行う条件を設定しているものの、JAVAの亀倉弘美理事は、「過当競争のなかで特に大企業にとって手放しがたかった新規原料開発部門を放棄した。その方針をグループ全体で共有し、公表したという事実は極めて大きな決断だろう」と評価している。

さらに、新たな課題も見えた。亀倉理事は「『動物実験を廃止した』と公言しているにもかかわらず、原料メーカーが動物実験を行っているようでは、動物実験を行わないという方針が機能しているとは言えない。原料調達先をはじめとするサプライチェーン全体で共有され、順守されて初めて機能するもの」と指摘している。

オルタナの取材に対し、花王広報部は「CFBからの要望は認識している。現在開示している原材料調達ガイドラインに動物実験に関する項目は入っていないため、今後、原料調達先での動物実験については対応を検討する」と回答した。

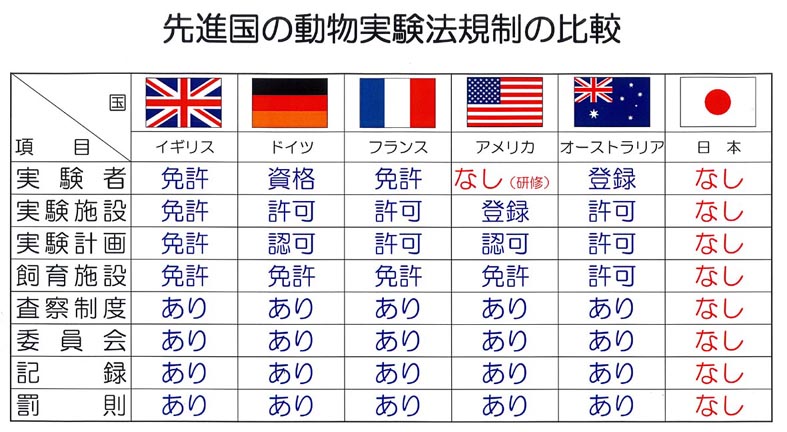

EU(欧州連合)は2013年3月に化粧品の動物実験が全面禁止し、米国やブラジルなどでも動物実験廃止に向けて、取り組みが進んでいる。これに対して、日本の厚生労働省は、化粧品の動物実験問題での規制はなく、取り組みは他の先進国に比べて著しく遅れている。

---------ここまで

以下、美しさに犠牲はいらない CFBの記事を転載致します。

-------ここから

http://www.crueltyfreebeauty.jp/news/detail/id=84

速報 花王グループ「外部委託を含めて動物実験は行わない」方針確認、次なる課題は原料調達先の動物実験全廃

6月22日、東京・茅場町にある花王本社を訪れ、花王の常務執行役員、カネボウ化粧品の執行役員ら5名に面会し、1時間半にわたって意見交換を行いました。

「花王グループは、化粧品(医薬部外品を含む)の商品開発に際し、外部委託を含めて動物を用いた試験は行なっておりません。また、今後も行なう予定はありません」

花王グループは、今年4月にウェブサイトで「花王グループの化粧品における動物実験に対する考え方」を表明しました。

今年3月、構成団体のJAVAでは国内約1,000社の化粧品メーカーに対して動物実験のアンケート調査を行い、花王およびカネボウ化粧品から上述の「考え方」と同様の回答を得ており、その真偽について書面による確認も行なっていましたが、今回、CFBとして役員らに面会して、その経緯を含めた方針の内容についてざっくばらんに話し合いを行い、その中で

化粧品と医薬部外品(※薬用化粧品)について、カネボウ化粧品を含めた花王グループとして、新規原料を配合する医薬部外品(※薬用化粧品)の承認申請・化粧品基準の改正要請など薬事申請も含めて、開発に際しての動物実験は廃止している

ということを改めて確認しました。

ただし、輸入化粧品に対して動物実験を課している中国への輸出や、化粧品による事故が発生した場合の原因究明など、動物実験を例外的に行う条件設定は、これまで動物実験廃止を表明した大手企業と同様です。実際、研究体制を統一したカネボウ化粧品の白斑事故に関して、原因究明や治療法確立のための研究に、資金提供も含めて、現在進行形で動物実験が例外的に行われているとのことでした。

例外はあるにせよ、企業にとって手放しがたかった新規原料開発を放棄した、その方針をグループ全体で共有し、それを公表した、という事実は極めて大きな決断です。その点については評価し、このような動きを歓迎したいと思います。

次なる課題は原料調達先

また、次の課題として浮かび上がってきている原料調達先における動物実験については、動物実験の削減・廃止と動物実験代替法利用による動物愛護への配慮を加えた、新たな原料調達ガイドラインを花王グループとして策定することを要望し、それによってサプライチェーン全体における脱・動物実験に貢献してほしいとお願いしました。

詳細は後日改めてご報告します。

-----ここまで

大手企業「花王」が、「花王グループは、化粧品(医薬部外品を含む)の商品開発に際し、外部委託を含めて動物を用いた試験は行なっておりません。また、今後も行なう予定はありません」と表明致しました!!!!!

ただし現時点では、原料調達先での動物実験の対応については検討との事です。

そのため、今の段階では花王グループは「動物実験していないメーカー」には入らない事になります。

このブログのアクセス解析には、(数は少ないですが)連日のように、動物実験していないというキーワードがあり

途絶える事はありません。とても嬉しい事です。

1980年代、欧米で動物愛護団体、消費者が「動物実験している製品は使いたくない」と声を上げるようになり、

多くの化粧品メーカーが自主的に動物実験をやめたそうです。

動物実験廃止は、消費者ひとりひとりの手にゆだねられているのです。(←最後の文章はJAVAの文章を真似しました)

花王グループの原料調達先についての動物実験の対応について、良い報告がありますように。

↓昨年の記事です。

-----------------

田村厚生労働大臣、「化粧品の動物実験を規制する法改正は難しい」(オルタナ) - Y!ニュース

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20140128-00010000-alterna-soci

2014年1月28日(火)13時49分配信

自然派化粧品ブランド「ザ・ボディショップ」を展開するイオンフォレストの福本剛史代表らは28日午前、田村憲久厚生労働大臣におよそ20分間面会し、化粧品の動物実験反対を要請する署名を提出した。署名は2012年から2013年にかけて、同店舗やオンラインなどで集め、その数は約12万人分に及ぶ。田村厚生労働大臣は、「ここまでの数の署名が集まっていることに驚いている。だが、医薬品や食品に比べて、化粧品の分野で法律をすぐに改正することは難しい」と話した。(オルタナS副編集長=池田真隆)

12万人分の署名を受け取った田村厚生労働大臣は、「化粧品は医薬品や食品と異なり、命にかかわるものではないため、すぐに法律で規制することは現実的に厳しい。しかし、美しさに動物の犠牲があることは、決して良いことではない。代替法を取り入れることを促進できるように予算をつけていこうと考えている」と話した。

消費者のムーブメントにも期待した。「動物実験を自主規制しているメーカーが、より多くの消費者を巻き込んで、動物実験で作られた化粧品の不買運動や反対を求めるキャンペーンを起こすことができれば、市民の声としてより受け止めやすくなる」。

田村厚生労働大臣と面会した福本代表は、「法律の部分ではすぐに改正することが難しいと話されたが、消費者のムーブメント次第で状況は変えていけると感じた」と話した。

今後は、動物実験の実態を知らない人に向けて、より一層周知していきたいと意気込む。「動物実験で作られた化粧品は女性用のものだけではない。男性も日々使うシャンプーもそうである。今日の面会をきっかけとして、まずは知ってもらうために最善の努力をしていきたい」(福本代表)。

今回、署名を提出したザ・ボディショップは、1976年の創業から動物実験を行わずに自然派化粧品にこだわりつづけている。独自のフェアトレード手法を取り入れ、取り扱う商品の9割に適用している。

EUでも、1993年から動物実験に反対するキャンペーンを開始し、欧州委員会に400万人分の署名を提出するなど、美しさに犠牲はいらないと指揮を取り、環境経営のパイオニアとして世界的に知られている。

■約8割の国で化粧品の動物実験が継続中

日本には全ての化粧品に動物実験が義務づけられているわけではない。化粧品の安全性保証は、企業が自己責任で行うので承認申請の仕組みはないのだ。しかし、新しく開発したタール色素、紫外線防止剤、防腐剤を配合するときや、配合量を規制されている成分の量よりも増やしたいときには、安全性の面から動物実験を行わなければいけない決まりとなっている。

主な動物実験としては、「眼刺激性試験」、「皮膚感作性試験」、「単回投与毒性試験」などがある。眼刺激性試験では、マウスとしてウサギを利用し、片方の眼に試験物質を点眼し、その刺激を観察する。眼を手足でこすらないように保定器で拘束された状態で96時間の経過をみるという。ウサギが激痛を感じている場合は、直ちに殺処分される。

単回投与毒性試験は化学物質の毒性をはかるために行われる。あらかじめ断食させておいた動物の口へ強制的に試験物質を投与する。中毒症状を2週間ほど観察し、実験後は生死に関わらず、全て解剖される。

美しさに犠牲を強いる動物実験のあり方が問題視され、日本では、資生堂とマンダムが動物実験廃止(中国向けの製品を除く)に踏み切った。しかし、花王やカネボウなどは続かない。動物実験の代替法である科学的手法を取ると、コストがかかるためや、化粧品業界内でのしがらみもあるという。

昨年3月、EU全域で化粧品の全面禁止が決まったが、いまだに約8割の国で動物実験は行われている。

---------転載以上