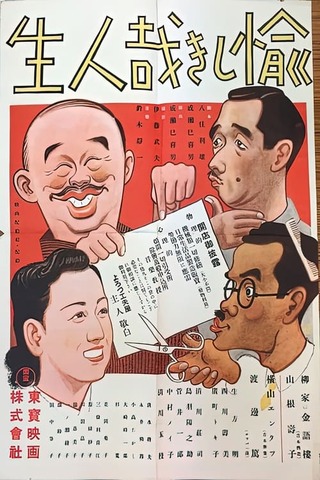

愉しき哉人生の富士進の映画レビュー・感想・評価 | Filmarks映画

柳家金語楼(相馬太郎

山根寿子(娘・英子

中村メイコ(娘・めぐみ

横山エンタツ(理髪店・万吉

花岡菊子(妻・よね

渡辺篤(時計屋・秀吉

清川玉枝(妻・はつ

小高たかし(息子・豊

鳥羽陽之助(たこ安

三條利喜江(妻・まさ

清川荘司(下駄屋

田中筆子(妻

杉寛(薬屋

滝鈴子(妻

西川寿美(娘・洋子

生方明(本屋・修一郎

清水将夫(呉服屋

大崎時一郎(写真館

一ノ瀬綾子(妻

嶺恵美子(洋品店

永井柳筰(桶屋

原緋紗子(妻・たみ

川田晶子(たばこ屋

広町トキ子(娘

菅井一郎(佐野さん

古動画

感化院があった小笠原諸島の父島で父の弟子であった詩人の福士幸次郎と生活を共にし、影響を受ける。1919年(大正8年)福士の紹介により西條八十に弟子入りして童謡を作り始め、数々の雑誌や読売新聞などに掲載される[2]。その一方で今東光などが参加した同人誌『文党』や、草野心平や宮沢賢治などが参加した同人誌『銅鑼』に参加する。1926年(大正15年)には処女詩集『爪色の雨』を出版。

1930年代からは童謡や詩だけにとどまらず、小説や映画の主題歌なども盛んに執筆する。1938年(昭和13年)には日本コロムビアと専属契約を交わす。第二次世界大戦が激しくなる中でも妻子を千葉県に疎開させ、自身は東京に残って仕事を続けた。『勝利の日まで』など、戦時歌の作詞も手掛けた。

「団扇太鼓」とは

「うちわ太鼓」は日蓮門下(法華さん)独特のものです。伝説によると、念仏宗の信仰に熱中していたある僧侶が日蓮聖人のご説法を聞くうちに念仏の教えから改宗して日蓮聖人のお弟子になりました。

ところが、それまで念仏を唱えるときには、いつも鐘をたたいて調子をとり、一定のリズムにのって唱えていたものが、御題目を唱えるときに、何もなくてはどうも寂しい、具合が良くない。なかなかリズムにのって唱えるには難しい。

そこで、「御題目を一心に唱え込むために何か良い方法はないものか」と考えあぐねたすえ、太鼓を叩いて御題目をあげてみた。すると大変具合が良いので、日蓮聖人にお許しを戴いて、いつも太鼓を叩いて御題目をあげるようになったと伝えられております。

日蓮聖人は、この僧に、首題坊日唱と僧名をおつけになられた、と伝えられております。

その後、時代を経るに従い、太鼓の形も色々と工夫され良い太鼓が多くなっております。携帯用に今日のような独特の団扇太鼓が作られるようになったのです。

合掌

戦前の人心を宗教界がまとめていた、マスメディアの一端を担っていた。

そこに共産主義者の創価学会が入り込み組織を掌握、または分断していったのだろうと推測。

敗戦で価値観が一新した後、派閥抗争を勝ち上がり生き残った結果、現在の隆盛。

団扇太鼓を叩く本来の法華経衆はポジションを奪われた感じ?

ネタにされるのは、たぶんそういうこと。

戦前の日本で戦意高揚を法華経が担っていたのは間違いない。

そもそも日蓮上人が蒙古襲来に対し国防を訴える言論を展開していた構図が、対米関係が悪化していた戦前日本には都合の良い道具だったと視ればピースが嵌る。

創価学会は偽装法華衆。

戦後は人心掌握装置として機能し政治を操作するために組織を拡大させてきた。

最近では政治=経済の構図に対応するため、経済の方に軸足を移しつつあるけど、ヘゲモニーからその座を奪うところまではいってない感じ。