『風の中の牝雞』(かぜのなかのめんどり)は、小津安二郎監督による1948年製作の日本映画。製作は松竹大船撮影所。

タイトルの「雞」の字が機種依存文字にあたるため、資料によっては『風の中の牝鶏』『風の中の牝鳥』などと表記している例もある。

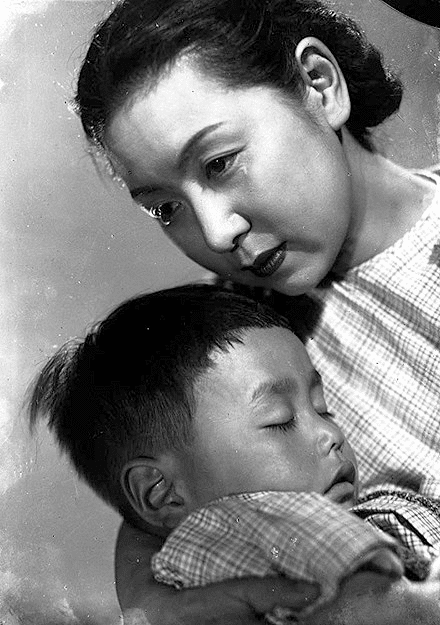

太平洋戦争後の東京を舞台に、夫の復員を待つ妻が生活に困窮し、子どもが病気をしたことで金のために一度だけ売春をしたことから、戻ってきた夫のみならず妻自身も苦しむという物語である。

1948年5月から9月にかけて撮影された[2]。小津は、前作『長屋紳士録』の後、奈良を舞台にした『月は上りぬ』を準備中であったが、起用を予定していた高峰秀子をキャスティングできず、企画自体が頓挫した。このため代わりの企画を用意することになり、脚本の斎藤良輔が考えていたアイディアをいくつか提示した中から小津が選んだのがこの話であった[3]。

本作が作られた1948年は、戦争で捕虜になっていた兵士は徐々に復員していたが、シベリアでは何年も抑留されたままの人々もいまだ多かった。また、当時の日本にはまだ国民皆保険の制度がなく、日本で待つ家族はたいへんな苦労をしていた時代であった。本作はこのような当時の世相を背景にしており、小津の作品の中では特に過酷な現実を直視した一作である[1]。

このため、夫に突き飛ばされた妻が階段から転がり落ちるなど、小津の作品としては例外的な暴力表現の場面も登場する。このシーンでは、小津作品で唯一スタントが使われており、本作で編集を担当した浜村義康の回想によれば、小津はこの部分のフィルムを輪にして映写機にかけ、繰り返し見ていた。フィルムが熱くなって燃えそうになり、映写技師が止めるまで、15回ほども見ていたという。

| 監督 | 小津安二郎 |

|---|---|

| 脚本 | 斎藤良輔 小津安二郎 |

| 製作 | 久保光三 |

| 出演者 | 田中絹代 佐野周二 村田知英子 笠智衆 坂本武 |

| 音楽 | 伊藤宣二 |

| 撮影 | 厚田雄春 |

| 編集 | 浜村義康 |

| 配給 | 松竹 |

| 公開 | |

| 上映時間 | 83分[1] |

| 製作国 | |

| 言語 | 日本語 |

- 佐野周二 - 雨宮修一

- 田中絹代 - 時子

- 村田知英子 - 井田秋子

- 笠智衆 - 佐竹和一郎

- 坂本武 - 酒井彦三

- 高松栄子 - つね

- 水上令子 - 野間織江

- 文谷千代子 - 小野田房子(若い娼婦)

- 長尾敏之助 - 医師

- 中川健三 - 巡査

- 岡村文子 - 女将

- 清水一郎 - 古川

- 三井弘次 - 男A

- 手代木国男 - 男B

- 谷よしの - 看護婦A

- 泉啓子 - 看護婦B

- 中山さかえ - 看護婦C

- 中川秀人 - 時子の子・浩

- 長船フジヨ - 彦三の子・あや子

- 青木放屁 - 正一

カラー化フル動画

黒白フル動画

有料フル動画

この学校の裏手で主婦売春の斡旋

1945年8月15日にシンガポールで敗戦を迎えると、『デリーへ、デリーへ』のフィルムと脚本を焼却処分し、映画班員とともにイギリス・オーストラリア軍の監視下にあるジュロンの民間人収容所に入り、しばらく抑留生活を送った[5][78]。小津は南方へ派遣されてからも松竹から給与を受け取っていたため、軍属ではなく民間人として扱われ、軍の収容所入りを免れていた[79]。抑留中はゴム林での労働に従事し、収容所内での日本人向け新聞「自由通信」の編集もしていた[78]。暇をみてはスタッフと連句を詠んでいたが、小津は後に「連句の構成は映画のモンタージュと共通するものがあり、とても勉強になった」と回想している[77]。同年12月、第一次引き揚げ船で帰国できることになり、スタッフの人数が定員を上回っていたため、クジ引きで帰還者を決めることにした。小津はクジに当たったが、「俺は後でいいよ」と妻子のあるスタッフに譲り、映画班の責任者として他のスタッフの帰還が終わるまで残留した[78]。翌1946年2月に小津も帰還し、12日に広島県大竹に上陸した[5]。

日本に帰還した小津は、焼け残った高輪の自宅に行くが誰もおらず、妹の登久の嫁ぎ先である千葉県野田町(現在の野田市)に疎開していた母のもとへ行き、やがて小津も野田町内の借家に移住した[80]。1947年に戦後第1作となる『長屋紳士録』を撮影したが、撮影中は千葉から通うわけにはいかず、撮影所内の監督室で寝泊まりするようになった[72]。この頃に撮影所前の食堂「月ヶ瀬」の主人の姪である杉戸益子(後に中井麻素子)と親しくなり、以後彼女は小津の私設秘書のような存在となった[81][82]。益子は1957年に小津と木下惠介の独身監督の媒酌で佐田啓二と結婚し、後に中井貴恵と貴一をもうけた[80]。小津は佐田夫妻と親子同然の間柄となり、亡くなるまで親密な関係が続いた[81][82]。

1948年には新作『月は上りぬ』の脚本を書き上げ、東宝専属の高峰秀子を主演に予定したが、交渉が難航したため製作延期となり、代わりに『風の中の牝雞』を撮影した[83]。この作品は小津が畏敬した志賀直哉の『暗夜行路』をモチーフにしていると目されているが、あまり評判は良くなく、小津自身も失敗作だと認めている[51][72]。

復員してきた小津監督を映したかのような

その後、人気絶頂だった1941年から、終戦まで3度召集される。その間も、その間隙を縫うように、野村浩将監督、李香蘭主演の『蘇州の夜』、小津安二郎監督の『父ありき』などの作品に出演するなど、人気を保ったが、私的には妻と長女をなくし試練の時となった。

溝口監督へのアンサー

戦後は引き続き松竹の看板女優として主役の座を守り続け、それまで清純派として活躍していたが、溝口監督の『夜の女たち』や小津監督の『風の中の牝鶏』では汚れ役に挑戦して新境地を開拓[2]。1947年(昭和22年)と1948年(昭和23年)に毎日映画コンクール女優演技賞を受賞。

この受賞により1949年(昭和24年)10月、戦後初の日米親善使節に指名され、これを機に松竹を退社して[4]渡米し、約3ヵ月間を現地で過ごす。しかし翌1950年1月に帰国すると田中の出発時との見た目の変わりようや振る舞いが原因で、多くのメディアやファンにより大バッシングが巻き起こる(後述)。数ヶ月間鎌倉で静養した後、同年の夏頃に新東宝で小津監督の『宗方姉妹』に出演することになり、同時に木下惠介監督の『婚約指環』を撮影[注釈 6]。しかし両作とも不評で、とくに後者は三船敏郎と恋人役を演じたが、それが「老醜」とまで酷評[11]された。