『雨月物語』(うげつものがたり)は、1953年(昭和28年)3月26日公開の日本映画である。大映製作・配給。監督は溝口健二、主演は森雅之、京マチ子。モノクロ、スタンダード、96分。

上田秋成の読本『雨月物語』の「浅茅が宿」と「蛇性の婬」の2編に、モーパッサンの『勲章』を加えて、川口松太郎と依田義賢が脚色した。戦乱と欲望に翻弄される人々を、幽玄な映像美の中に描いている。海外でも映画史上の最高傑作のひとつとして高く評価されており、第13回ヴェネツィア国際映画祭で銀獅子賞を受賞した。

| 監督 | 溝口健二 |

|---|---|

| 脚本 | 川口松太郎 依田義賢 |

| 原作 | 上田秋成 |

| 製作 | 永田雅一 |

| 出演者 | 京マチ子 森雅之 水戸光子 田中絹代 |

| 音楽 | 早坂文雄 |

| 撮影 | 宮川一夫 |

| 編集 | 宮田味津三 |

| 製作会社 | 大映京都撮影所 |

| 配給 | |

| 公開 | |

| 上映時間 | 96分 |

| 製作国 | |

| 言語 | 日本語 |

- 監督:溝口健二

- 製作:永田雅一

- 企画:辻久一

- 原作:上田秋成

- 脚本:川口松太郎(「オール讀物」所載)、依田義賢

- 作詞:吉井勇

- 撮影:宮川一夫

- 録音:大谷巌

- 照明:岡本健一

- 美術監督:伊藤熹朔

- 音楽監督:早坂文雄

- 音楽補佐:斎藤一郎

- 風俗考証:甲斐庄楠音

- 能楽按舞:小寺金七

- 陶技指導:永楽善五郎

- 和楽:望月太明吉社中

- 琵琶:梅原旭濤

- 編集:宮田味津三

- 助監督:田中徳三

- 若狭:京マチ子

- 阿濱:水戸光子

- 宮木:田中絹代

- 源十郎:森雅之

- 藤兵衛:小沢栄(俳優座)

- 老僧:青山杉作(俳優座)

- 丹羽方の部将:羅門光三郎

- 村名主:香川良介

- 衣服店主人:上田吉二郎

- 右近:毛利菊枝

- 神官:南部彰三

- 自害する武将:光岡龍三郎

- 梅津の船頭:天野一郎

- 武将:尾上栄五郎

- 家臣:伊達三郎

- 目代:横山文彦

- 村の男:玉置一恵

- 源市:澤村市三郎

- 具足商人:村田宏三

- 鎧武者:堀北幸夫、清水明、玉村俊太郎、大崎史郎、千葉登四男

- 遊女屋の鎧武者:大國八郎

- 遊女屋の客:三浦志郎、越川一、三上哲

- 敗残兵:藤川準、福井隆次、石倉英治、武田徳倫、神田耕二

- 徴発の兵:菊野昌代士、由利道夫、船上爽

- 徴発される男:長谷川茂

- 遊女:大美輝子、小柳圭子、戸村昌子

- 待女:三田登喜子、上田徳子

- 余吾川の老婆:相馬幸子

- 遊女宿の老女:金剛麗子

カラー化フル動画

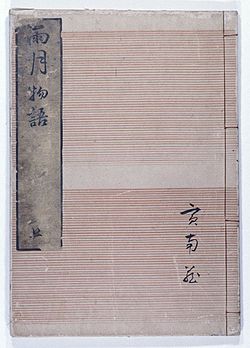

『雨月物語』(うげつものがたり)は、上田秋成によって江戸時代後期に著わされた読本(よみほん)作品。

5巻5冊。明和5年(1768年)序、安永5年(1776年)刊。日本・中国の古典から脱化した怪異小説9篇から成る。近世日本文学の代表作で、現代でも引用されることが多い(→#派生作品)。

『雨月物語』という名の由来

『雨月物語』という題は、どこからきたのだろうか。秋成自身の序文には、書下すと「雨は霽れ月朦朧の夜、窓下に編成し、以て梓氏に畀ふ。題して雨月物語と云ふ」という一文があり、雨がやんで月がおぼろに見える夜に編成したため、ということが書いてある。物語中、怪異が現れる場面の前触れとして、雨や月のある情景が積極的に用いられていることにも注意したい。

一方、これを表向きの理由、作者の韜晦であるとして、別の説も出されている。山口剛は、西行がワキとして登場する謡曲の『雨月』がもとになっている、という説を提唱したが、これは長島弘明が「白峯」との内容面での関係性が薄いとして否定している[8]。また重友毅は、『雨月物語』にもところどころで採用されている『剪灯新話』「牡丹灯記」にある一節「天陰リ雨湿(うるほ)スノ夜、月落チ参(さん)横タハルノ晨(あした)」から来てるのではないか、と唱えている。高田衛は、秋成はこの両者に親しんでいただろうことから、このどちらか一方と考えなくてもよい、という考えを示している[9]。

短編集形式の『雨月物語』からの2篇、「浅茅が宿」と「蛇性の婬」が原作である。「浅茅が宿」は、行商に出た男が数年ぶりに帰ると、我が家から微かに光が漏れており、出迎えてくれた妻と一夜を共に過ごすと辺りは荒れ地になっていて、実は妻は死んでいてその幽霊に迎えられていたという話。「蛇性の婬」は、男が豪邸に住む女に見初められるが、その女は実は物怪で……(原作はまだ続く)という話である。

これらは、兄の源十郎と宮木の物語に使われている。物語の大枠は「浅茅が宿」だが、源十郎が長く家に帰らなかった理由が、「蛇性の婬」の要素に差し替えられている。

「羅生門」はほぼ極東国際軍事裁判 - Wikipedia

これに趣味の骨董要素を加えて純日本文学マシマシで作ったアンサーが「雨月物語」

で更にチャンバラ禁止令の恨みを込めたカラーバージョンが「地獄門」