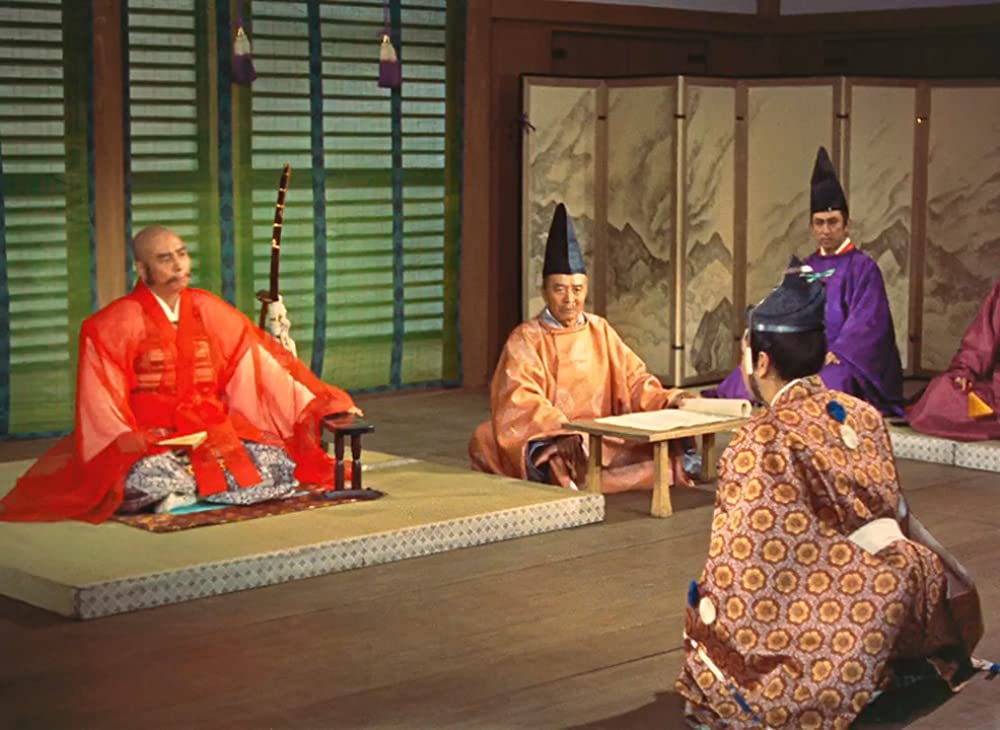

『新・平家物語』(しんへいけものがたり)は、1955年(昭和30年)9月21日公開の日本映画。大映製作・配給。監督は溝口健二、主演は市川雷蔵。カラー、スタンダード、108分。昭和30年度芸術祭参加作品。

吉川英治の同名歴史小説を、3部作で映画化した大河シリーズの第1作で、平安時代末期に貴族との激しい抗争の中で台頭してきた武士階級の御曹司・平清盛が、自らの出生の秘密に悩みながら成長していく姿を描く。スタッフには撮影の宮川一夫、美術の水谷浩、色彩監修の和田三造など、数々の映画賞に輝いたベテランが顔を揃えた[2]。長回しのカメラワークはヌーヴェルヴァーグの映画人に高く評価された。配収は1億7303万円で、この年の邦画配収ランキング第4位となった。翌1956年(昭和31年)1月に続編の『新・平家物語 義仲をめぐる三人の女』(監督:衣笠貞之助)、同年11月には3作目の『新・平家物語 静と義経』(監督:島耕二)が公開された。

| 監督 | 溝口健二 |

|---|---|

| 脚本 | 依田義賢 成沢昌茂 辻久一 |

| 原作 | 吉川英治『新・平家物語』 |

| 製作 | 永田雅一 |

| 出演者 | 市川雷蔵 久我美子 木暮実千代 |

| 音楽 | 早坂文雄 |

| 撮影 | 宮川一夫 |

| 編集 | 菅沼完二 |

| 製作会社 | 大映京都撮影所 |

| 配給 | 大映 |

| 公開 | |

| 上映時間 | 108分 |

| 製作国 | |

| 言語 | 日本語 |

| 配給収入 | 1億7303万円[1] |

| 次作 | 新・平家物語 義仲をめぐる三人の女 |

- 監督:溝口健二

- 原作:吉川英治『新・平家物語』(週刊朝日連載、朝日新聞社版)

- 脚本:依田義賢、成沢昌茂、辻久一

- 製作:永田雅一

- 企画:川口松太郎、松山英夫

- 撮影:宮川一夫

- 録音:大谷巌

- 照明:岡本健一

- 美術監督:水谷浩

- 衣裳考証:上野芳生

- 装飾考証:高津利治

- 色彩監修:和田三造

- 音楽監督:早坂文雄(東宝)

- 按舞:三橋蓮子

- 和楽:小寺金七、望月太郎明

- 洋楽:佐藤勝

- 編集:菅沼完二

- 助監督:弘津三男、土井茂

- 現像:東洋現像所

- 平清盛:市川雷蔵

- 妻時子:久我美子

- 藤原時忠:林成年

- 時子の同母弟。

- 泰子:木暮実千代(松竹)

- 平忠盛:大矢市次郎

- 清盛の父。泰子が妊娠していることを知った白河上皇により泰子と結婚させられた。

- 伴卜:進藤英太郎(東映)

- 五条の商人で、通称は朱鼻の伴朴。清盛に実父が白河上皇であると告げる。

- 木工助家貞:菅井一郎

- 忠盛の家臣。白河上皇以外に泰子に男がいたことを清盛に教える。

- 左大臣頼長:千田是也

- 関白忠通の弟。武士階級を露骨に蔑んでいる。

- 白河上皇:柳永二郎(松竹)

- 白拍子時代の泰子のもとをしばしば訪れており、清盛の実父と見られている。

- 藤原時信:石黒達也

- 時子、時忠姉弟の父。清盛に忠盛の暗殺計画を洩らしたため藤原一門から追放された。

- 延暦寺の僧了観:羅門光三郎

- 延暦寺の僧如空:澤村國太郎

- 延暦寺の僧。

- 延暦寺の僧映範:杉山昌三九

- 延暦寺の僧。

- 延暦寺の僧乗円:荒木忍

- 延暦寺の僧。

- 久世治久:香川良介

- 関白忠通:十朱久雄

- 頼長の兄。気弱な性格で、弟頼長の影に隠れがちである。

- 平六:河野秋武

- 家貞の子。時忠とともに比叡山の荒法師と諍いを起こす。

- 鳥羽上皇:夏目俊二

- 白河上皇の孫。忠盛・清盛親子に目をかける。

- 一條基成:春本富士夫

- 日野宗康:南部彰三

- 秀成:南條新太郎

- 経房:水野浩(東映)

- 経行:上田寛

- 忠盛の郎党:光岡龍三郎、横山文彦

- 白山寺の僧:東良之助

- 市場の商人:大邦一公

- 町の者:石原須磨男

- 延暦寺の僧実相:伊達三郎

- 留守の小者:葉山富之輔

- 平経盛:舟木洋一

- 藤原滋子:中村玉緒

- 郎党の妻女:橘公子

- 祇園女御の考婢:小松みどり

- 感神院の僧:大崎四郎

- 加賀の国の庁の役人:原聖四郎

- 婢女:九条雅代

- 市場の酒売り:石原須磨男

- 遊女玉木:小柳圭子

フル動画

延暦寺の横暴に耐える平氏一門。

GHQ vs 日本(?)

それとも千恵蔵・歌右衛門の御大が支配する旧体制に新人雷蔵が挑むみたいな?

伴卜:進藤英太郎→大野伴睦 - Wikipedia揚げ?

大映カラー化のキモ

和田 三造(わだ さんぞう、1883年(明治16年)3月3日 - 1967年(昭和42年)8月22日)は、明治・大正・昭和期の日本の洋画家、版画家。帝国美術院会員。1953年(昭和28年)、大映映画『地獄門』で、色彩デザイン及び衣裳デザインを担当し、この作品で、1954年(昭和29年)の第27回アカデミー賞で衣裳デザイン賞を受賞[1]。玄洋社社員[2]。

『南風』(1907年)

『南風』(1907年)

1927年(昭和2年)、帝国美術院(現・日本芸術院)会員となる。同年、わが国における色彩の標準化の必要性に着目し、日本標準色協会を創立。ここでの和田の色彩研究の成果は、『色名総鑑』(1931年)などに表れている。その後、1938年(昭和13年)には西宮にあった品川清臣による西宮書院という版元で『昭和職業絵尽』(えづくし)シリーズの第1作として「洋楽師」と「巡礼」という木版画を発表。この『昭和職業絵尽』は第1集、第2集各24枚(合計48枚)を版行しており、以降、戦後に入って1956年(昭和31年)、続編として『続昭和職業絵尽』シリーズ24枚を発表した。なお、これらの作品は新版画に分類されている。

1932年(昭和7年)には東京美術学校図案科教授に就任し、1944年(昭和19年)まで務めている。1936年(昭和11年)に開催が決まった1940年東京オリンピック(開催中止)のポスターを描いた[7]。

1945年(昭和20年)、日本標準色協会を日本色彩研究所に改組し、理事長に就任。1951年(昭和26年)には、ここで日本初の綜合標準色票『色の標準』を完成する。

1953年(昭和28年)、大映映画『地獄門』で、色彩デザイン及び衣裳デザインを担当し、この作品で、1954年(昭和29年)の第27回アカデミー賞で衣裳デザイン賞を受賞する[1]。なお、『地獄門』は、同年の第7回カンヌ国際映画祭においても、その色彩の美しさを高く評価され、パルム・ドール(グランプリ)を受賞している。 『地獄門』

大映の色彩指導と言えば 岡本太郎 - Wikipedia 宇宙人東京に現わる - Wikipedia

『大葬』(

『大葬』(