実はこころと体は密接な繋がりがあり、こころが健康ではないと、体の色々な箇所に不調をきたしてしまいます。また、うつ病や不安障害など、こころの病気にかかり、日常生活が自立して行えなくなります。

だからこそ、自分のこころが健康であるのかを定期的にきちんとチェックし、それなりのケアを行い、こころの健康を維持することが大切になります。今回はメンタルチェックやこころの健康維持の仕方について、ご紹介していきます。

「こころの健康」って何だろう?

こころの健康は体の健康と共に、生き生きと自分らしく、活力を持って生きるための必要条件です。情緒的な健康、知的な健康、社会的な健康というように大きく3つに分類することができます。下記の3つを満たせていれば、あなたのこころは健康であると言えるでしょう。

情緒的な健康

情緒的な健康とは、自分の感情や気持ちを正直に受け止め、表現できることです。自分の喜怒哀楽を敏感に感じ取り、ストレートに表に出せるかどうかが重要になってきます。

知的な健康

知的な健康とは、自分の置かれた立場や状況に応じて、適切な考えができ、臨機応変に対応し、現実的な問題解決ができる能力を指します。状況把握を的確に行い、問題解決のために自分がどのような思考や行動ができるかが大切になります。

社会的な健康

社会的な健康とは、社会の中で自分以外の周りの人と、良好な人間関係を築けることです。自分と他人との関係を決めるには、主観的と客観的の両面から相手との距離感を測り、適切な距離感で人付き合いをすることが必要になります。

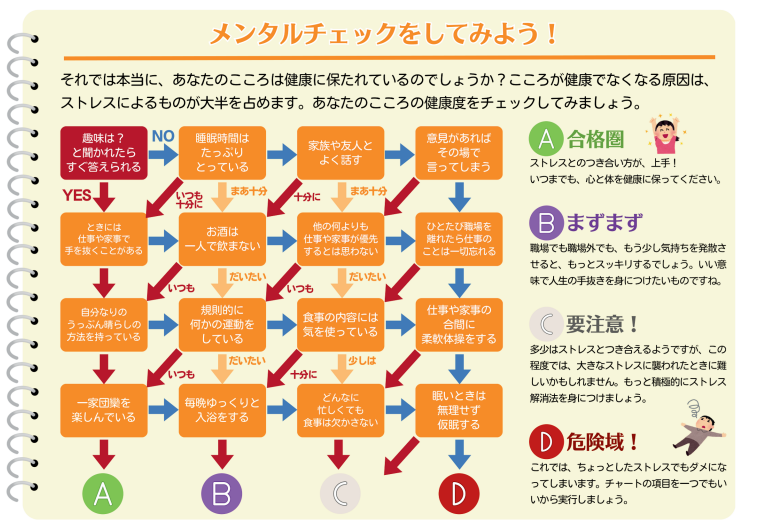

メンタルチェックをしてみよう!

それでは本当に、あなたのこころは健康に保たれているのでしょうか? こころが健康でなくなる原因は、ストレスによるものが大半を占めます。あなたのこころの健康度をチェックしてみましょう。

A 合格圏

ストレスとのつき合い方が、上手!いつまでも、心と体を健康に保ってください。

B まずまず

職場でも職場外でも、もう少し気持ちを発散させると、もっとスッキリするでしょう。いい意味で人生の手抜きを身につけたいものですね。

C 要注意

多少はストレスとつき合えるようですが、この程度では、大きなストレスに襲われたときに難しいかもしれません。もっと積極的にストレス解消法を身につけましょう。

D 危険域

これでは、ちょっとしたストレスでもダメになってしまいます。チャートの項目を一つでもいいから実行しましょう。

ストレスでなるこころの病気とは?

診断の結果、病名がはっきりつけられないものや、ストレス以外の要因からかかる病気もあります。ここでは、ストレスが原因でなってしまう可能性のある代表的な病名と内容を簡単にご紹介していきます。

うつ病

一日中やる気が起きず、食欲不振、不眠、疲れや倦怠感などが見られます。日常生活に大きな支障があり、その中でも双極性障害は通常のうつ病と異なり、うつ状態と躁状態、気持ちのアップダウンが激しく、繰り返す特徴があります。

依存症

依存症は人間関係や仕事など、日常生活に悪影響を及ぼしているにも関わらず、特定のモノや行動をし続けてしまう状態を指します。例えば、アルコール、喫煙、ギャンブル、薬物などがそれにあたります。

摂食障害

摂食障害は、一般的には拒食症、過食症と呼ばれている病気です。食べる量や食べ方に異常が起き、コントロールができなくなってしまいます。また、食べたものを意図的に吐いては食べるを繰り返すなど、命に関わる危険性をはらんでいます。

強迫性障害

強迫性障害は、不安やこだわりが必要以上に起こり、日常生活に支障が出ます。さまざまなことに不安やこだわりが強くなり、確認しても安心できない状態が続いてしまいます。

こころの健康維持のためには?

こころの健康維持のためには、ズバリ! ストレスを溜め込まないことです。そうは言っても、全部のストレスがこころの健康を損なうためのものではありません。適度に緊張したり、興奮したりすることで、仕事や勉強などに良い成果を与えてくれるものも存在します。

つまり、過度なストレスでこころや体が悲鳴を上げている状態が良くないことなのです。自分なりのリラクゼーション方法やストレス解消法を見つけて、こころの健康維持に役立てていきましょう。

適度な運動を行う

こころと体には適度な運動が必要になります。ジョギングやウォーキング、ヨガやピラティスなど、激しい運動ではなく、1日おきや2日に1回など、定期的に持続して行うことが大事です。また、仲間と一緒に野球やテニスなどのスポーツを楽しむのも良いと思います。

毎日の睡眠時間を確保する

人間は寝ている間に、幸せホルモンと呼ばれるセロトニンが脳内で分泌されています。セロトニンはこころと体を安定させ、ストレスを緩和、解消してくれる役割があります。ですので、毎日約7~8時間ぐらいの一定の睡眠が必要となるのです。体を締め付けないパジャマを着る、枕や布団は自分が寝やすいものにするなどの工夫をして、睡眠時間の確保に努めましょう。

仕事から離れる機会を持つ

仕事仲間といると、どうしても気を遣ってしまう人が多いのではないでしょうか? 特技や趣味などでの繋がりの友だち、学生時代の付き合いなどを大切にし、仕事から離れる機会を持つと良いでしょう。共通の話題から笑いも生まれるので、声を出して笑うことで、ストレスがなくなります。