なんとかして続けたい。しかし体が悲鳴を……。

肌触りのいい、やわらかなお湯。地域で愛され続けてきた銭湯が、まもなく95年の歴史に幕を下ろそうとしています。

苦渋の選択をした親子。寂しさを抱えつつも、地元への感謝の気持ちで、“やさしいお湯”を湧かしています。

(長野放送局 松本支局カメラマン 大野輝)

市内で1軒だけの銭湯

長野県の中部に位置し、人口6万5000人ほどの塩尻市。

市の中心街の近くに、1本の高い煙突が見えます。市唯一の銭湯「桑の湯」です。

浴室の湯船は2つで、10人ほどでいっぱいになります。

天井は高く、天気の良い日は天窓から明るい日が差し込みます。

全体的にこぢんまりとした、昭和を象徴するような銭湯ですが、地元の人を中心に1日に30~80人が訪れます。

常連客

「肌にピリピリこない優しい感じがします」

「やわらかくて温まります」

親子で切り盛り

番台に座るのは桑澤節代さん(80)。全体を切り盛りするのは息子の弘幸さん(53)です。

弘幸さんは5年前、父親が病気で亡くなったことをきっかけに引き継ぎ、4代目となりました。

桑の湯の開業は昭和4(1929)年。当時製材業を営んでいた弘幸さんの曽祖父が、余った木材をまきとして活用し、銭湯を始めました。

近年、多くの銭湯が重油を燃料にして湯を沸かす中、桑の湯は変わらずまきで沸かし続けています。

しかし、作業は過酷です。まきは一定の大きさにする必要があるため、チェーンソーなどで1本1本丁寧に切ります。冷え込む冬場は、一日に180キロのまきが必要になります。

また、湯の温度を一定に保つため、1時間に4、5回、多い時は10回もまきをくべます。

弘幸さん

「まきをたくさん運んでいると、息が切れてしまいます。重労働ですが、こういった昔からの作業を続けています」

創業95年 苦渋の決断

地域で95年間、親しまれてきた桑の湯。しかし、6月いっぱいで閉じることを、弘幸さんは昨夏に決断しました。理由は設備の老朽化と、体力面で限界を感じたからでした。

銭湯は1951年に一度建て替え、設備に不具合があればそのつど修繕してきました。しかし、ろ過器や貯水タンク、配管の老朽化が目立つようになりました。

新品に入れ替えるとなると、ろ過器だけで約200万円かかると専門業者から言われました。

また、銭湯ならではの長時間労働も、2人に重くのしかかりました。

午後3時の営業に合わせて、午前11時ぐらいから釜にまきを入れるなどの準備を始めます。

営業が終わるのは午後9時半。そこから浴槽の掃除やドリンクの補充などを行います。全ての作業が終わるのは、日付が変わった午前2時頃です。

スタッフを雇ったり、地域の人に手伝ってもらったりしましたが、それも限界でした。

弘幸さん

「4代続いた桑の湯を自分の代で消すのが一番苦しかったです。でも、母も体にむちを打って風呂の準備をしていて、もう限界かなって思いました」

全国で減少する銭湯

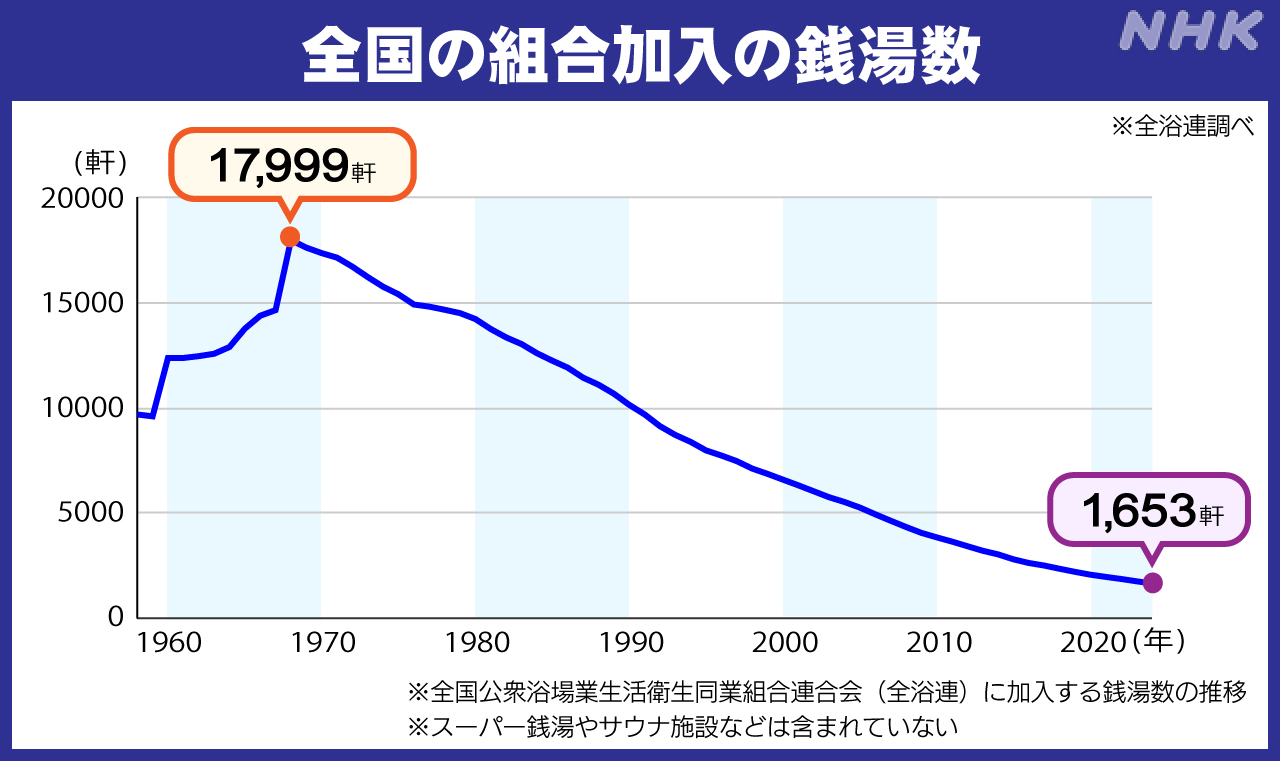

日本の湯の文化を象徴する銭湯は、全国で減り続けています。

全国公衆浴場業生活衛生同業組合連合会によると、組合に加入している銭湯は昭和43(1968)年の1万7999軒がピークで、それ以降は右肩下がり。ことしは1653軒となっています。

減少の背景には各家庭での風呂の普及、燃料費の高騰、後継者不足などが挙げられます。

子どもたちに銭湯のイベントを

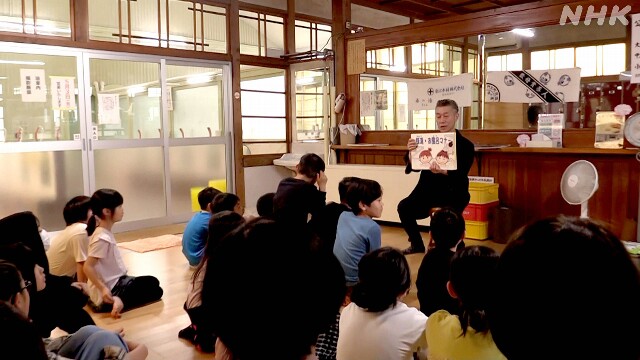

昨年に廃業を決めた弘幸さんですが、その後、新たな取り組みを始めました。子どもたちを対象にしたイベントの開催です。

この日は、紙芝居を見せながら「風呂でのマナー」を教えていました。

公衆浴場で混浴をできない年齢が全国的に引き下げられる中、長野県では、「10歳以上」から「7歳以上」になることがすでに決まっています。

これにより7歳を迎えた小学生は、異性の保護者と一緒に入浴ができなくなります。

子どもが1人でもマナーを守って風呂に入れるよう、弘幸さんは優しく説明します。

弘幸さん

「あとから何人もの人が入るんだから、体をきれいにしてから入るのがエチケットなのよ」

「シャワーで遊んだりしてはだめよ」

子どもたちは、真剣な表情で聞き入っていました。

その後は、風呂での“実践”です。教わった注意事項をしっかり守りながら、それぞれ入浴を楽しんでいました。

教室に参加した子ども

「楽しかったです!」

「また来たい!」

これまでに開いたイベントは8回、のべ100人ほどが参加しました。

うれしい出来事も

思いがけない、うれしい出来事もありました。

去年から母親と桑の湯に通うようになった、近所の小学校2年生の内藤知花さんが、手紙をくれたのです。

「いつも あったかい おふろ ありがとう ちかより」

弘幸さん

「子どもたちが他の入浴施設に行っても、困らないようにしようと思ったのが始まりでした。こうして手紙をもらえるなんて、とてもうれしいです。こんなエールもらったら、間違いなく6月30日まで頑張れます」

受け取った手紙は仏壇に供えて、先代の祖母や父にも見せたということです。

廃業から一転、まさかの展開に

ここ数か月、桑の湯には別れを惜しむたくさんの人たちが訪れています。

弘幸さんと母・節代さんに、「桑の湯を残してほしい」「手伝うから、なんとか続けられないか」と尋ねるそうです。

その一方で、銭湯の存続に興味を示す人も現れました。県外の銭湯経営者らが弘幸さんに電話をしたり、「話を聞かせてほしい」と会いに来ているのです。

自力では銭湯を続けられないが、桑の湯は残ってほしい――。弘幸さんは後継者を探すことにしました。

弘幸さん

「経営者が変わっても、いつまでも地域の人に愛される銭湯であってほしいです」

弘幸さんは今月からインターネットなどで、後継者の公募を始めました。

また、これまでは借地で営業を続けてきましたが、弘幸さんが土地を買い取ったあと、後継者に貸し出し、銭湯は無償で譲ることにしています。

できれば8月には後継者を決定し、バトンをつなぎたいと考えています。

節代さん

「自分が続けることはできないけど、桑の湯を残すことができたらうれしい。客としても入りに来たいです」

弘幸さん

「後継者探しが、自分が地域のためにできる最後のことだと思っています。この地域のために銭湯を残したいという熱い思いを持った人に託したいです」

復活を目指して

新たな形で存続が検討され始めた老舗銭湯。

一度幕を下ろしますが、歴史あるお湯の復活を地域の人たちは願っています。

(5月8日「イブニング信州」で放送)

長野放送局 松本支局カメラマン

大野輝

2018年入局

大分局、長野局をへて、2023年から松本支局

山岳取材などを担当

趣味は銭湯などのお風呂めぐり

これまでに訪れたのは約200軒

2024年6月14日 20時15分NHK NEWS WEBより転載