浦河町 馬産地に増えるインドからの人々 その支援は? | NHK北海道

日高の浦河町である国の出身者が増えています。それはインドからの人たちです。馬産地にとって欠かせない存在となる一方で、家族連れも多くなる中でどのように支えていくかが課題となっています。そこで、町では都市部の若者などが地方に滞在する制度を活用し、必要な人材の確保につなげようと取り組みを始めました。(浦河支局 井坂美保子)

馬産地に欠かせない存在に

現在、浦河町にはおよそ320人のインド人がいて、町内に暮らしている外国人のおよそ8割を占めています。インドの人が浦河町を訪れる背景にあるのが牧場の人手不足です。イギリスの植民地時代に競馬が始まったインドから牧場のスタッフとしての受け入れが進んでいるのです。

馬産地にとって欠かせない存在となっているインドの人たちをサポートしようと、町でも取り組みを本格化させています。町役場には、英語やヒンディー語表記の看板を設置したほか、外国人と接する機会の多い関係者が集まって、それぞれが直面した課題を共有し、対応について話し合うワークショップも開かれています。

力強い”助っ人”

ただ、コミュニケーションを取る際に、どうしても立ちはだかるのがことばの壁です。最近では家族連れでやってくる人も増えており、支援のニーズがいっそう多様になっています。

そこで、町が2023年度から始めたのが「ふるさとワーキングホリデー」を活用したヒンディー語を話す人材の確保です。2024年2月には、この制度を利用して2人の若者が浦河町に滞在し、10日間にわたって業務にあたりました。

その1人が東京の大学院でヒンディー語を専攻している髙松夢香さんです。インドの人とふれあいながら語学力をいかして力になりたいと応募しました。

髙松夢香さん

「現在、生活されているインドの方々のニーズをくみ取って、それを還元していくような業務、そういったことにチャレンジしていきたいなと考えています」

現場では難しさも感じながら

髙松さんはさまざまな現場に足を運び、通訳として地元の人とインドの人をつないできました。その1つが保育所開放。子育て世代の孤立を防ぐとともに、日本の子どもたちの遊びなど、文化を学ぶ場にもなっています。参加した母親の話を聞きながら、髙松さんは文化が異なる国で暮らすうえでの苦労を感じたといいます。

髙松さん

「宗教の関係で牛肉が食べられないってことがあると思いますが、例えばお菓子のパッケージとかに牛肉と書かれていても、それが全部日本語になっているとわからないとか、なかなか大変だなと感じました」

髙松さんは赤ちゃんの健康診断にも同行。町の保健師や歯科衛生士とのやりとりも通訳しました。ただでさえ心配が絶えない子育てを慣れない土地でする母親にとっては、専門家からのアドバイスを聞くことは安心材料になったようです。このほか、行政手続きのサポートにもあたったほか、学校で使う調査票など書類の翻訳にも携わりました。

10日間の業務を終え、髙松さんは現場での仕事の難しさを感じながらも、みずからの成長にもつながると笑顔で振り返っていました。

髙松さん

「日本人でも難しい行政手続きの内容などを、わかりやすく優しいヒンディー語で伝えることに苦労しました。今後はヒンディー語の勉強はもちろんですが、インドの文化だったり歴史だったり、外国人に日本の制度を伝えるにはどうしたらいいのかを考えつつ、知識を身につけていきたいです。浦河に来て毎日が楽しくて帰りたくないですし、またこの町に遊びに来たいです」

人材確保の模索は続く

浦河町では、今後も「ふるさとワーキングホリデー」を使って人材の確保を続ける方針で、受け入れ期間を延ばすことも検討しているということです。ヒンディー語を話せる人のネットワークを拡大しながら、インドの人たちを支える体制の充実を図っていきたいとしています。

浦河町企画課 若林寛之 係長

「やっぱり町内でヒンディー語の通訳というのが不足しています。また機会があれば浦河町に来ていただきたい。ヒンディー語に携わる方が浦河町で増えるので、そういったところを期待しているところです」

2024年3月7日

2024年3月7日NHK北海道WEBより転載

・「浦河が好き」北海道浦河町でインド人急増の理由 インド人材が競走馬育成の救世主に…本格的カレー店も登場

地方の人口減少に伴って人手不足、働き手不足が問題になっています。北海道の浦河町ではインドからの働き手が注目を集めています。

人口およそ1万1600人の日高の浦河町。この週末開かれた地元のお祭りには驚きの光景が広がっていました。

■インド人参加者:「楽しい楽しい」

Q:どこから?

「私、インド。」

そこにいたのは、たくさんのインド人!いったいなぜはるばる浦河町に?

浦河町のイベント「うらかわ馬フェスタ」 観客席にはインド人の姿が目立つ

■インド人男性:

Q:仕事は何をしている?

「仕事は馬乗り」

町内で競走馬を育てている牧場を訪ねてみると…こちらの馬にも、次の馬にも、至るところにインド人の姿が。

この牧場では騎乗員25人のうち半数以上なんと13人がインド人です。

■インドの競馬場で働いていたラタン・シンさん(32):

「馬に乗るのが好きで、友達が日本で働いていて誘われた。日本は良い国だし、人は親切だから。」

場産地の浦河町にインド人が急増した理由は…

かつてはイギリスの植民地だったインド。

その影響でアジアで初めて近代競馬が開催されたといわれていて、実は競馬が盛んな国の一つです。

しかし待遇があまり良くないため、より良い環境を求めて浦河町に出稼ぎをしに来ているんだといいます。

競走馬育成のスキルを持った人材が豊富なインド より良い環境を求め浦河町に

■ラタン・シンさん(32):

「(給料は)日本、ちょっと高い…」

この牧場での彼らの月収は、インドでの1年分の収入以上に相当するといいます。さらに、寮が用意されているので家賃や光熱費はゼロ。

インドに帰国するため、年に1度1か月半の特別休暇も取得することができます。

牛乳&ヨーグルトの「爆買い」も…浦河町で存在感を増す「インドパワー」

■森本スティーブル森本敏正社長:

「お金を稼ごうという気持ちで一生懸命やろうという気持ちで来ている子が多いですから。」

「彼らがいなければうちの牧場ももっと規模を小さくするなり、つぶれている牧場も出てきているのではないか。」

インド人材の重要性について語る森本社長

少子高齢化が進み、競走馬を育成する担い手不足に悩んでいた馬産地・浦河町。

そんな町に救世主として現れたのがインド人材でした。

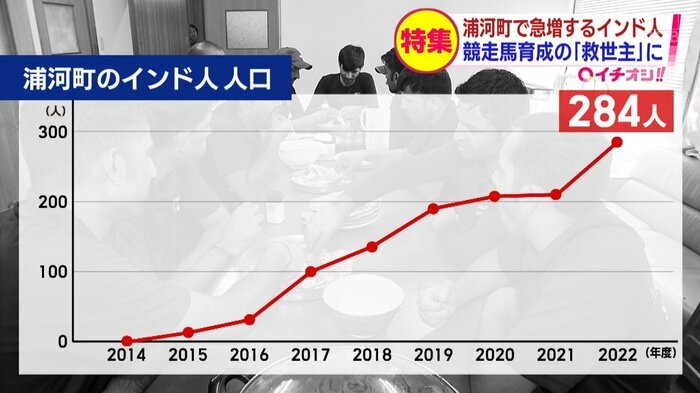

2014年度は0人でしたが徐々に増えはじめ、今では300人近い人が暮らしています。

年々増え続け、いまや人口の約2%に

■浦河町企画課 長崎哲之課長:

「技能実習、研修ではなく、馬を扱える技能を持っている、10年上就労経験のある人が来るので」

「すごい真面目に働いてくれるし、インド人材いいねというのが口コミで広がって、年々雇う人が増えてきた」

特に役場が呼び込んだわけではなく、口コミで自然と増えていったといいます。町内のスーパーにも、インド人がよく訪れるようになりました。

地元スーパーでは牛乳とヨーグルトを大量に購入

■店員は:

「(インド人のお客さんが)1番買うのがヨーグルト、牛乳」

「ヨーグルトは1組10個くらい買われるので少し仕入れ量を増やしている」

「買う量が多いのでお店としては売り上げも伸びて助かっている。」

「365日3食すべてカレー」…インド食材店に加え本格的レストランもオープン

食文化が違う異国で生活をする彼らのため、牧場を経営する森本社長は3年前インドの食材やスパイスなどが手に入るお店を開きました。

■森本社長:

「365日3食すべてカレー。」彼らが浦河町でその食材を手に入れるのは難しい。」

現在お店は憩いの場所にしようと、インド料理レストランに姿を変えています。インド人シェフが作る本場のカレーが味えるとあって日本人にも大人気なんだそうです。

■青木洋介記者:

「20種類以上のスパイスを使っているということで、非常にスパイシーでおいしいです。」

HTB青木記者 白いポロシャツを汚すことなく無事撮影(食事)を終えた

■インド人シェフ キルパールさん:

「このお店に来て、みんなで一緒に食べて、話してハッピーになってもらいたい。」

バハラットレストランのシェフ キルパールさん

牧場の寮ではランチタイムにみんなでカレー。

祖国の味は元気をくれるとともに、離れて暮らす家族への思いも呼び覚まします。

寮では仲間とともにカレーを囲む

■スレンダー・シンさん:

「おいしい、インドと変わらない。」

Q:インドを思い出す?

「はい、時々。」

■ラタン・シンさん:

「彼は時々じゃなくて毎日思い出しているよ。2か月前に結婚した新婚だから。」

「(出産は)日本の方が良い」…インドから浦河町に移住…浦河町で出産した女性も

最近は、浦河町に母国から妻を呼び寄せ家族で暮らす人も増加。今年度は実に6人のインド人が出産を控えているといいます。実際に今年浦河町で出産をした人は…。

■インド人女性:

「(出産は)日本の方が良い」

Q:どうして?

「日本は妊婦健診の制度がしっかりしているから。」

町はヒンディー語の母子手帳も用意

浦河町ではヒンディー語の母子手帳も作りました。

今年度からは「多文化共生事業」を立ち上げ病院への付き添いなど外国人へのサポート体制を強化しています。

■浦河町 長崎課長:

「少子高齢化が進んでいるが、逆にインドの方が下支えをしているという状況も出てきている。」

「外国人に優しい町づくりを進めれば結果的に町自体もとても暮らしやすい町になるのではないか。」

浦河町企画課 長崎哲之課長

ラタンさんもいつか、インドにいる妻と2人の子どもを浦河に呼び寄せ、一緒に暮らしたいと考えています。

■ラタン・シンさん:

「浦河が好き、7年間も働いているからね。」

「今後もずっと、浦河で暮らしたい。」

浦河への想いを語るラタン・シンさん

浦河町ではインドから来た人たちがより暮らしやすくなるように、ヒンディー語が堪能な人材を採用したり日本語セミナーなども開催しています。

また、町民向けにも外国人採用セミナーや交流の場も設けているそうです。

人口が減少する日本で、浦河町が外国人人材との共生を目指すモデルケースとなっていくかもしれません。

2023.08.09HTB北海道ニュースより転載