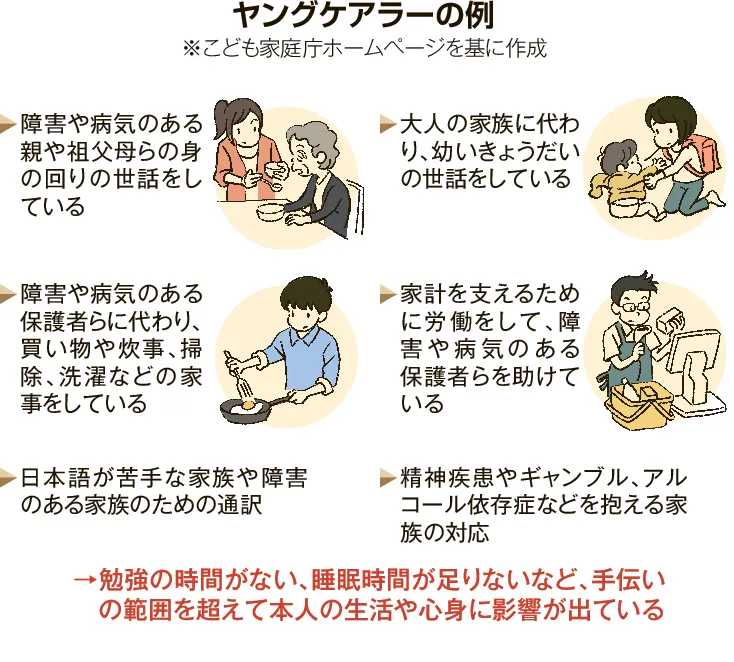

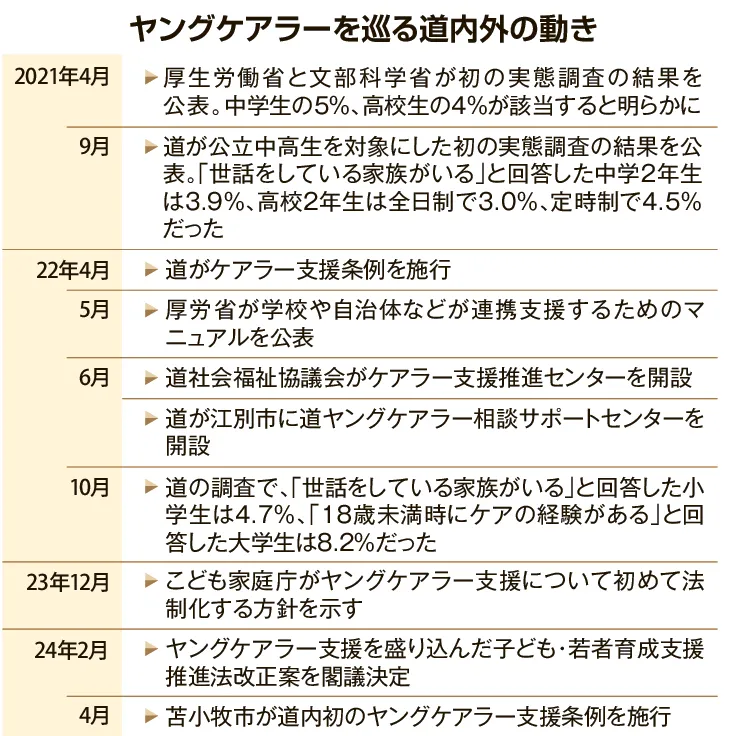

大人が担うべき介護や家事などを日常的に行う子ども「ヤングケアラー」への支援が全国で広がっている。忙しさのあまり体調を崩し、学業や進学、就職に支障が生じ、将来にも影響が及ぶことが懸念されている。国の調査では、中学生の5%、高校生の4%が当てはまるという。政府は、ヤングケアラーが国や自治体による支援の対象となると明記した法案を国会に提出。道内では、道が2022年に江別市に相談窓口を開設し、苫小牧市も今年4月、道内初の支援条例を施行した。今後、支援の輪をどのように広げれば良いのか、ヤングケアラーのサポートに取り組む当事者と専門家に聞いた。

■若者との接点増やして

北海道ヤングケアラー相談サポートセンター長・加藤高一郎さん

北海道ヤングケアラー相談サポートセンターの運営を2022年6月から始めて、まもなく丸2年がたちます。相談件数は1年目が49件、2年目が126件で徐々に認知されてきたと感じています。2年目になり、同じ人が何回も相談してくれることが増えました。「話を聞いてもらえて心が軽くなった」と言われると、心を許してくれたり、少し気持ちを委ねてくれたりしたかなと感じます。

かとう・こういちろう 日高管内浦河町生まれ。江別市の介護施設で働いていた2015年、支援団体を設立。22年6月から北海道ヤングケアラー相談サポートセンターの運営を受託した。24年4月から、一般社団法人「北海道ケアラーズ」の代表理事を務めている。49歳。

当初はネガティブな言葉ばかり口にしていた子どもが、話を聞くうちに「いいことがあったから電話しました」「きれいな虹の写真が撮れたので送ります」と連絡してくれるようになったこともあります。精神的にプラスの方向に向かっている様子が感じられ、子どもたちとの対話の大切さを実感します。

対話では、子どもたちを一方的に助けようとするのではなく、一緒になって彼らの味方を増やすことを考えます。例えば、病気のお母さんのお世話をしているケアラーが将来は漫画家になりたいという夢を持っているとします。夢をかなえる方法や、お世話や家事の負担を軽くする制度の利用、手伝ってくれる仲間を増やすことなども一緒に考えるのです。

活動を通じて感じているのは、子どもに支援を届ける難しさです。支援する側の行政機関や民間団体とケアラーの接点が少ないのです。行政機関は相談窓口をつくったり、ヘルパーの派遣制度をつくったりしている。さまざまな取り組みはあるべきだし、間違いではないのですが、もう少し民間団体をうまく使い、団体側も行政機関にアプローチすべきだと思います。

本年度から、恵庭市内の小中高校で、ヤングケアラーをテーマにした出前授業を始めました。とても良い取り組みだと期待しています。他の自治体にも紹介したところ、函館市でも開くことになりました。ケアラーを子どもや教員に知ってもらう機会になれば良いと思います。

若者との接点をもっと増やすための工夫が必要です。ケアラーは子どもの中に潜んでいます。支援する側はさらに子どもたちの中に入っていかなければいけません。ヤングケアラーの看板を掲げたイベントでは、参加者を限定してしまいます。人気の音楽フェスなどにも参加し、会場の一角にブースをつくってはどうでしょうか。SNSの活用も重要でしょう。若者の目にとまりやすい場に出て行った方が、ケアラーに出会える確率が高まります。

支援者は、もっと若者のことを知らないといけません。身なりも含めて身近に感じてもらい、受け入れられるような努力も必要です。

ヤングケアラーという言葉を知っている人は確実に増えていますが、「子どもなのに介護や家事に追われている」という理解にとどまっているのではないでしょうか。

勉強や部活を諦め、将来にまで影響を及ぼすことも少なくありません。親がある日突然病気になれば、多くの子どもに起こりえることでもあります。

本来大人がやるべきケアの担い手がいないから、やむなく子どもが家事や介護に追われています。子どもの問題ではなく、大人の問題だということも伝えていかなければいけません。

■民間活用し支援継続を

大阪公立大大学院教授・浜島淑恵さん

ヤングケアラーの支援には五つのことが重要になります。ケアラーの存在を周知することと啓発、実態の調査、相談窓口の整備、さまざまな職種が連携するネットワークの構築です。地域格差はなお大きく、すべてに取り組んでいる自治体はまだ少ないのが現状です。

はましま・よしえ 東京都生まれ。5歳から中学2年まで札幌で暮らす。日本女子大大学院人間社会研究科博士課程後期満期退学。大阪歯科大教授などを経て今年4月から現職。2019年にはヤングケアラーの集い「ふうせんの会」を設立。専門は社会福祉学。53歳。

はましま・よしえ 東京都生まれ。5歳から中学2年まで札幌で暮らす。日本女子大大学院人間社会研究科博士課程後期満期退学。大阪歯科大教授などを経て今年4月から現職。2019年にはヤングケアラーの集い「ふうせんの会」を設立。専門は社会福祉学。53歳。

自治体の相談窓口は増えていますが、十分な利用に結びついていません。周知や啓発が不足していることに加え、ケアラー本人や経験者でつくる支援団体が少ないことも要因でしょう。

私は2019年にケアラーと一緒に民間団体を立ち上げ、現在はNPO法人として大阪市内で活動しています。団体の利点は伴走型の支援を継続できることだと感じています。

例えば、小中高校の教員はケアラーの生徒が卒業したり引っ越したりすると関われなくなってしまいます。団体は節目が訪れたとしても、支援を続けられます。年度末になると、教員から「卒業後が心配なので関わってあげてほしい」と紹介されるケースがいくつもあります。元ケアラーが団体に加われば、対等な立場で支援できるということも大事な視点です。

人口が少ない地域では、団体をつくるのが難しいこともあるでしょう。大阪府にある11の支援団体のうち、いくつかは元々学習支援などの団体です。既存の団体に協力を依頼するだけで十分に役割を果たしてくれると思います。

国会では現在、ヤングケアラー支援が初めて盛り込まれた子ども・若者育成支援推進法改正案について議論されています。改正案ではケアラーについて、家族の介護などの世話を「過度に行っていると認められる子ども・若者」と定義しています。「過度」をどの程度とみなすか、人によっては差が生まれてしまいかねません。大変な状況に置かれているのに「過度ではない」と判断され、支援が行き届かないケアラーが出てきてしまうのではないでしょうか。

英国では「家族にケアを提供している、または提供しようとしている子ども」と定義していますが、日本ではケアを終えた人も支援対象に含むべきです。介護していた祖父母が亡くなったことをきっかけに「燃え尽き症候群」になって体調を崩す人も多く、元ケアラーへの支援は欠かせません。

ケアラーがこれまで十分な支援を受けられなかったのは、日本固有の家族観に基づき、家族の世話をするのは「当たり前」という考えに加えて、行政のさまざまな縦割り制度が大きな要因です。だからこそ、既存の福祉制度に横串を指すような支援でなければいけません。学校はもちろん、児童福祉や高齢者の介護、障害者福祉など幅広く、都道府県と市町村もつながって支援を進めるべきです。

ケアラー支援は、誰もが生きやすい社会をつくることでもあります。例えば、彼らの就職活動です。履歴書に長い空白期間があったり高校や大学などを退学していて、うまくいかないことが多い。彼らは遊びほうけていたわけでなく、一生懸命に家族のケアをしていたのです。企業にはしっかり評価してほしい。「重すぎる負担をみんなでサポートするのは当たり前」。そんな認識を社会全体で持つことが重要だと思います。

2024年5月15日 10:42(5月15日 16:17更新)北海道新聞どうしん電子版より転載